日本調剤株式会社

全国263店舗への情報公開から本社部門でのデータ分析まで

ひとつのインターフェイスで全ての分析業務を可能にする「情報活用基盤」を構築

- 製品

- 業種

-

医薬品

薬剤本部、支店長、経理部、情報システム部を対象に

社内データを幅広く活用できる環境を提供

導入背景

他社製のデータウェアハウス製品によりデータの分析を行っていましたが、データ分析システムというよりは、定型帳票を出力するといった限定的な使い方になっており、活用範囲の拡大が課題となっていました。

- 課題

-

- 直感的に操作できる分析ツールの導入

- 1500万件のデータの高速な分析処理

- 活用範囲の拡張を検討

- 解決策導入ポイント

-

- 導入コストの削減

- 検索パフォーマンス

- レポートの自由度が高く作りやすい

- 将来的な各種レポートの社内開発

- 効果

-

- 容易な操作性

- 高いパフォーマンス

- インターフェイスの統一

- データ管理の運用性と開発効率の向上

単に数値を眺めるだけのシステムではなく、アクティビティにつながる情報を提供し、業務効率向上だけでなく顧客サービス向上へつなげていくことが可能になりました。

医薬分業を経営理念に調剤薬局を展開

ジェネリック推進で患者の負担も低減

日本調剤株式会社は、医師と薬の専門家である薬剤師が双方に高い専門性を発揮することにより、患者さまの健康管理に貢献する「医薬分業」を企業理念として掲げ、1980年に設立された。近年は特許の切れた新薬と同じ有効成分、効果・効能を持ち、かつ安価なジェネリック医薬品の普及を積極的に推進、患者さまの医療費の負担軽減に注力している。

会社設立以来一貫して、医薬の専門家集団として日本の調剤薬局をリード。現在では数ある調剤薬局企業の中で唯一、本格的な全国展開を行っている。取り扱う処方箋枚数で年間700万枚超、調剤薬局のグループ総店舗数で263店舗(2009年1月現在)、北は北海道から南は九州まで店舗ネットワークは広がっている。

最大の特長は、多くの店舗が大型総合病院前の門前薬局であること。高度医療の舞台である大型病院から発行される難易度の高い処方に対応できる高度な調剤スキル、患者さまへの丁寧な服薬指導など、業界屈指のIT活用、徹底した教育に裏付けられた優秀な薬剤師が良質な医療サービスを提供している。

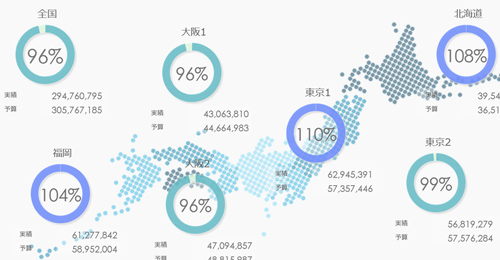

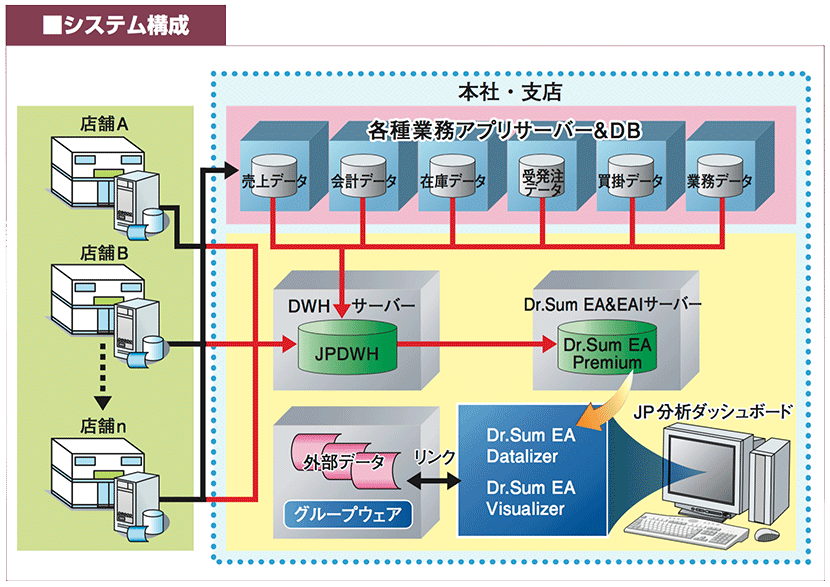

今後さらに社会から必要とされ、すべての患者さまから感謝される企業を目指している日本調剤では、より一層のIT化促進を目的に「JP分析ダッシュボード」を構築。分析ツールの中核にDr.Sum EAを採用した。

データ活用範囲の拡大を目的に分析業務の基盤構築をはかる

従来、日本調剤では、他社製のデータウェアハウス製品によりデータの分析を行っていた。このシステムについてシステム部 課長、志村 悟氏は、「データ分析システムというよりは、定型帳票を出力するといった限定的な使い方になっており、活用範囲の拡大が課題となっていました」と話す。

そこで日本調剤では、新しい分析システムを構築することを決定。いくつかのツールを検討した結果、Dr.Sum EAを採用した。志村氏は、「Dr.Sum EAは、サーバーライセンスであることから導入コストが抑えられます。また、パフォーマンスが良いことも採用を決めた理由です」と話す。

「Dr.Sum EAは、当初は分析ツールというよりも、開発ツールのひとつとして導入されました。その後、定型帳票やExcelのマクロで実現していた分析アプリケーションなどをJP分析ダッシュボードとしてDr.Sum EAで統合。ひとつのインターフェイスですべての分析業務が可能な基盤を構築しました」(志村氏)

日本調剤が構築したJP分析ダッシュボードは、各店舗の状況を把握することを目的とし、薬剤本部向け、システム部向け、支店長向け、経理向けの4つの分析システムで構成されている。2007年1月より開発をスタートし、薬剤本部向けやシステム部向けは2007年中に、支店長向けや経理向けは2008年に公開されている。

たとえば薬剤本部向けの分析システムでは、「メイン」「調剤」「OTC(※1)」「施設・病院」などのタブを切り替えることで店舗ごとの分析が可能。各店舗で処理された処方箋の枚数や売上げ、薬剤の使用量、在庫量、薬剤師の生産性、KPIに基づく薬剤師のポイントや店舗のポイント、ランキングなど、さまざまな情報を管理・分析できる。

システム部長、河野文隆氏は、「調剤タブでは、店舗レベルの情報から個人レベルの成績までを分析することが可能。データをドリルダウンして個人の情報から評価までを棒グラフやレーダーチャートによりグラフ化することで、生産性の高い薬剤師は誰なのかなど、評価が一目で把握できます」と話す。

また、各薬局における数値データをグラフィカルに表現し、更に映像とのリンクを行いより直感的に、より具体的にデータを捉え把握できる仕組みをDr.Sum EA Datalizer for Web、Dr.Sum EA Visualizer OptimapによりJP分析ダッシュボードに連携した。志村氏は、「単に数値を眺めるだけのシステムではなく、アクティビティにつながる情報を提供し、業務効率向上だけでなく顧客サービス向上へつなげていくことが可能です」と話している。

※1:OTC(処方箋が無くても薬局やドラッグストアなどで購入できる一般医薬品(OverThe Counter Drug))

操作性と高い性能がメリット

開発性やデータ管理の運用性も向上

Dr.Sum EAを導入した効果を志村氏は、「システム担当者の観点では、データ管理が非常に楽です。仕様も明確だし、開発も容易で、ちょっとした改修は自分たちでできます。また利用者の観点では、ひとつのインターフェイスですべての分析ができるので、ツールごとに使い方を覚えたり、Excelシートごとに数値が違ったりといった課題も解消しました」と言う。

また日本調剤では、Dr.Sum EA以外にも他社製の分析ツールを導入。処方箋データより得られる医薬品の販売状況を分析する用途に使われているが、限定的な範囲での業務が中心となっている。億を超えるデータ件数の取り扱い、多彩な非定型検索の実行をする為のキューブの作成とスピード向上のための専門家による高度なチューニングも必要だ。

このため、容易な操作性で思考や業務のスピードをとめず、高度な分析とデータ活用を行う環境が望まれた。志村氏は、「Dr.Sum EAは、あらかじめデータを作成しておく必要はありますが、非常に簡単かつ自由度の高い分析環境を構築することができます」と複数のBIツールの使い分けの意味を説明する。

「処方箋の分析は、長期間の大量データを分析することが必要なため、パフォーマンスが最優先です。他社製品もまだ十分には使いこなせていませんが、パフォーマンスの向上を目的に、処方箋の分析もDr.Sum EAに移行することも検討しています」(志村氏)

サーバーの分散で性能を向上

分析範囲も店舗にまで拡大

今後、日本調剤では、分析範囲を現在の本部や支店長向けから各店舗までに拡大する計画だ。また2009年には、現在1台のサーバーで稼働しているDr.Sum EA環境を、Dr.Sum EAとVisualizer、Datalizerの3台のサーバーに分散。3年分1500万件のデータをより高いパフォーマンスで処理できる環境を目指している。

また今後のシステム開発について志村氏は、「基本的には外部のシステムインテグレーターに依頼していますが、将来的にはレポートの開発などフロントエンド部分は社内で開発したいと思っています。2009年にそのための準備をし、2010年には内部の体制を確立。レポートの開発を社内で行うことでユーザーへの提供スピードを向上できます」と話す。

さらに河野氏は、「来期には店舗ごとにデータを分析できる仕組みを実現したいと思っています。このときには、患者ごとの分析が可能なレベルまで詳細なデータを提供する予定です。最終的には、Dr.Sum EAをベースとしたJP分析ダッシュボードからアクセス権限に応じて必要な情報がすべて分析できる仕組みを実現する計画です」とDr.Sum EAへの期待を語っている。

Company Profile

日本調剤株式会社

設立 :1980年3月

所在地 :東京都千代田区

事業内容 :調剤薬局の経営、医薬品製造販売、労働者派遣紹介(子会社事業含む)

URL :https://www.nicho.co.jp/

システム部 部長

河野 文隆 氏

導入製品

Dr.Sum

あらゆるデータをリアルタイムに収集・蓄積・分析する、データベースエンジンを軸としたデータ分析基盤。10億件のデータも1秒台で集計する超高速集計を実現。