なぜ顧客分析が重要? データ活用で成果を上げる時代へ

顧客分析は、成果を生み出すための大切な判断材料になります。ここでは、顧客分析の重要性とその効果について見ていきましょう。

顧客理解がビジネス成長に重要な理由

顧客の購買行動や嗜好が多様化する中で、企業が成長を続けるためには、「誰」に「何」を、「どのように届けるか」を正確に見極める必要があります。従来のように、経験や勘に頼った経営や販売促進では、変化の早い市場に対応しきれないのです。そのため、経営戦略には顧客分析による事実に基づいた判断が重要になるのです。

例えば、顧客の購買履歴や来店頻度、Webサイト上の行動履歴などから、関心や傾向を読み解きます。これにより、提供すべき情報やタイミングを最適化できるのです。データに裏付けられた顧客理解は、的確な経営判断を可能にします。

顧客分析がもたらす具体的な成果とは

顧客分析はビジネスの成果に直結するものです。ただの情報整理ではありません。顧客分析をすることで、顧客満足度を向上させることができます。顧客のニーズや不満を把握することで、サービス改善や商品開発に反映しやすくなるからです。

また、優良顧客を見極め、リピート率やLTV(顧客生涯価値)の向上させることで、ムダな販促コストの削減にも役立つでしょう。例えば、定期購入をしている顧客を把握して、適切なタイミングでクーポンなどの特典を提案することで、継続率を高めることが可能です。

顧客分析で何ができる?目的別にみる活用例

顧客分析は、ターゲットの明確化や顧客ニーズの理解などに役立ちます。ここでは、その活用例を見ていきましょう。

ターゲット顧客の特定

顧客分析を行うことで、自社にとって本当に価値のある顧客を見極め、ターゲット顧客を特定することが可能になります。購買履歴や年齢、性別や地域などの情報を基にして顧客を分類することで、訴求力の高い属性を持つ顧客を明確にできます。

例えば、小売業ならば、「購入頻度の高い30代女性」、「安売りセールの時にだけ購買行動を起こす男性」など、行動傾向に基づいた顧客セグメント分析が役に立ちます。顧客セグメントごとにプロモーション内容や配信タイミングを調整すれば、顧客の反応率やコンバージョン率の向上が期待できるのです。

顧客ニーズの深い理解

顧客分析をすることにより、顧客が「なぜその商品を選んだのか」を把握することが可能です。購入履歴だけではなく、背後にある心理や動機を知ることが、ニーズの深い理解に繋がります。

ニーズを理解するためには、アンケートやレビュー、問い合わせ内容などのデータの活用が重要です。例えば、ある商品に対する高評価なレビューを見ると、顧客が重視している機能や、商品の使用シーンが見えてきます。これら情報は、新商品の開発や既存商品の訴求ポイントの重要なヒントです。また、顧客からのネガティブなフィードバックをたどることで、顧客離れの要因を早期に発見し、迅速に改善策を打つこともできるようになります。

施策の効果測定と最適化

施策を打ったら、どのくらいの効果があったのかを把握しなければなりません。そこで顧客分析が活用できます。キャンペーンの反応率や購買数の変化を定量化できるからです。

例えば、メールマガジン配信後の購買数や、店舗イベント参加後の来店頻度などを指標として観察することで、費用対効果の高い施策がどれだったのかが見えてきます。さらに、施策の対象となった顧客層と成果の関係を分析すれば、「最も効果的だったのは誰にどの施策を提示したときか」を明確にできます。このサイクルを継続的に回していくことで、マーケティング活動全体が最適化されます。

顧客分析に役立つ代表的な手法

顧客分析を効果的に行うには、目的に合った手法の選択が大切です。ここでは、代表的な分析手法について見ていきましょう。

RFM分析で顧客の価値を可視化

RFM分析とは、「Recency(最終購買日)」「Frequency(購買頻度)」「Monetary(購買金額)」の3指標で顧客分析を行う手法です。特に小売やEC業界では、顧客ごとの行動を把握して、施策を打ち分けるために活用されています。

例えば、商品を最近購入していて、購入頻度も高く、金額も多い顧客はロイヤルティが高い顧客層として分類します。一方、過去に高額購入をした履歴はあるけれど、最近は購入していない顧客は、離反リスクがある顧客だと判断できます。

RFM分析を使えば、顧客の状態を可視化して、アプローチすべき顧客の優先順位や内容を最適化していくことが可能です。

LTV分析で長期的な戦略設計を実現

LTV分析とは、一人の顧客が企業にもたらす利益の総額を指標として顧客を分析する手法です。短期的な売上だけではなく、顧客との長期的な関係性を重視するマーケティング活動において、LTVは重要な視点となります。

例えば、初回の購入額が低くても、その後定期的に高額商品を購入している顧客のLTVは高くなります。LTVが高い顧客には、離脱を防ぐためのリテンション施策や専用サービスを優先的に提供して深い関係性を築き、利益の最大化を図ります。

また、広告戦略によるCPA(一人の顧客を獲得するためにかけるコスト)とLTVを比較することで、投資対効果の判断材料としても活用可能です。

このように、LTV分析は、利益に繋がる顧客に対して、長期的な戦略設計をするために不可欠な手法なのです。

デシル分析とセグメンテーションで施策精度を高める

デシル分析は、顧客の売上金額を高い方から順に10のランクに等分して、どの層が売上の中心であるかを把握する分析手法です。デシル分析を使うことで、どのグループに重点的にアプローチすべきかが分かります。売上の大半が上位数%の顧客に偏っている事がわかった場合、その層を維持して強化する戦略が有効だと判断できます。

また、顧客セグメンテーションは、年齢や性別、行動パターンなどの条件で顧客を分類します。例えば、「20代女性、都心部在住、高頻度購入」など、属性と行動をかけ合わせたセグメントを作ることで、セグメントに適したマーケティング施策を行うことができるようになります。

これら、デシル分析と顧客セグメンテーションを組み合わせて活用することで、顧客の売上貢献と属性・傾向の面から顧客を深く理解して、制度の高い施策立案が実現するのです。

BIダッシュボード「Motionboard(モーションボード)」を使用したデシル分析の例

顧客分析における課題とは?

顧客分析には様々な課題があります。ここでは、代表的な課題とその背景について見ていきましょう。

顧客データが分散し全体像を把握できない

顧客に関するデータは、POSやECサイト、CRMやコールセンター、Web行動履歴など多岐にわたり、それぞれ異なるシステムに記録されています。そのため、同一人物に紐づくデータが部門ごとにバラバラに管理され、顧客像の統一的な把握が非常に困難です。さらに、データ形式の違いや管理ルールの不統一が障壁となり、データの統合に多大な工数が発生するケースもあります。

このような状況では、分析に必要なデータを収集するだけで数日から数週間かかるケースもあり、リアルタイム性が求められる判断や施策の迅速化を妨げます。業務部門が扱う顧客データとシステム部門が蓄積している基幹が連携していない企業では、クロスチャネルでの顧客理解が実現できず、施策の成果も見えにくくなってしまうのです。

顧客ニーズの把握が困難

顧客の行動ログや購入履歴、伝統的なアンケートなどのデータだけでは、その商品がなぜ選ばれたのか、なぜ顧客離れが起きたのかという理由まで把握することは困難です。特に、顧客の購買行動に関する感情や期待値といった定性的な要素は、数値データでは測定が難しいでしょう。

このような見えない不安や購入の裏にある心理を読み解くためには、レビューやSNS投稿などのデータ分析が不可欠です。しかし、これらデータは従来のBIツールでは扱いにくいケースも多く、現場での活用が進まない要因になっています。また、ニーズの変化が非常に早いため、1ヶ月前のトレンドが通用しない場合もあります。継続的に顧客の声を取り入れて、迅速に商品やサービスに反映するための仕組みづくりが大きな課題だと言えるでしょう。

リアルタイム分析・対応の困難さ

データ収集から可視化・分析・報告までに時間がかかりすぎると、機会損失に繋がる可能性があります。特に、キャンペーン施策や店舗オペレーション(接客や在庫管理、商品陳列などの店舗運営作業)のように、迅速な判断が必要な業務ではリアルタイム分析と対応が不可欠です。

データ収集から報告までに時間がかかる原因として挙げられるのは、複数の部門が関与する場合のデータ基盤設計や、Excelなどを使った手作業でのデータ加工などの非効率な運用です。このような運用が根付いている現場では、「分析は必要だけど時間がなくてできない」、「データ分析の対応リソースがない」という状況から脱却できず、データ活用ができていません。データ分析のリアルタイム性を実現するには、常に更新されるデータ基盤と、分析情報をすぐに確認できる仕組みが必要です。

データ量増加による分析の複雑化

実店舗やインターネットなど、顧客接点が増えたことで、取得できるデータ量が膨大なものとなっています。大量のデータを有効に活用できる企業は限られており、データがあっても使えない状態になっているケースも少なくありません。

情報が増えるほど、重視すべき指標や比較対象が複雑になり、分析設計の難易度が高まります。データ量の増加により、分析が複雑になっているのです。その結果、データ分析に対応できる人材も限られてしまいます。これが、属人化やブラックボックス化を加速させ、施策立案の遅れや特定の従業員がいないとデータ分析ができない状態に陥る原因です。

分析結果の共有と活用が不十分

質の高い分析が可能でも、その結果が適切に伝わり、かつ行動に結びつかなければ意味がありません。現場では、分析レポートが定型化されてしまい、担当部署だけの報告資料になっているケースも多く見られます。各部門が異なる目標を立てている場合、分析結果の受け取り方や評価基準も異なり、組織として一貫した行動が取れないという課題もあるでしょう。このような状況では、データ分析に基づいた意思決定が機能しない可能性が高くなります。

ここで重要なのは、データを見て終わりにするのではなく、次の行動に繋がるための基盤と仕組みを作ることです。例えば、見やすいダッシュボードを活用してデータをリアルタイム共有することや会議でのデータ活用ルールを統一すること、仮説と結果を検証するサイクルを徹底するなど、データドリブン経営を実現することが大切です。

顧客分析に役立つツール・システム

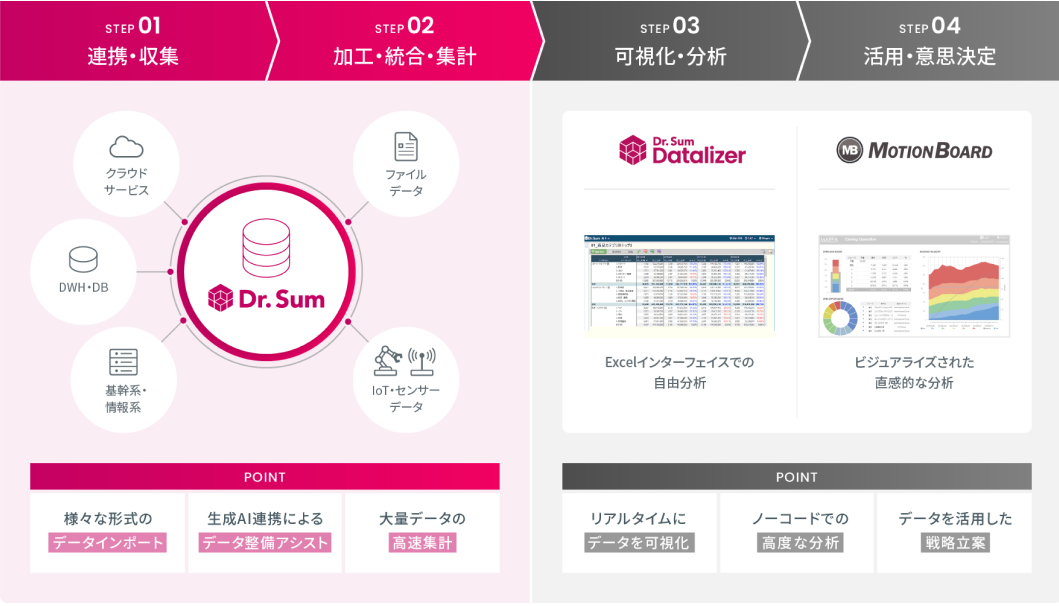

顧客分析には、膨大な情報をスムーズに扱える仕組みと、それを現場で生かすための可視化をする仕組みが不可欠です。そこで活用したいのが、データ分析基盤から活用までを支援するソリューション「Dr.Sum(ドクターサム)」と「MotionBoard(モーションボード)」です。

大量データの高速集計を実現する高度なデータ分析基盤 Dr.Sum

「Dr.Sum」は、社内に点在する大量のデータを高速に集計・分析できるデータ基盤ソリューションです。CRMやWeb、営業支援ツールなどの複数のシステムに分散したデータを統合して、一貫性のある分析環境を構築できます。例えば、購買履歴と来店頻度、キャンペーン参加履歴などをDr.Sumで一元管理すれば、顧客ごとの行動傾向を様々な角度から分析・把握することができるようになります。システム自体も扱いやすい設計になっているため、データ分析の属人化を防ぎ、データ活用の社内浸透の実現が可能です。

分析結果をリアルタイムに可視化 MotionBoard

「MotionBoard」は、Dr.Sumなどのデータベースと連携して、分析結果をグラフや地図、表などで見える化できるBIダッシュボードです。部署や拠点をまたぐ情報共有にも強く、現場ごとに必要な情報をまとめてすぐに確認できます。

小売店舗別の売上状況やキャンペーン別の反応率をリアルタイムに可視化すれば、現場が素早く対応できます。また、グラフだけではなく、条件付きのアラート機能や地図連携など、様々な機能が意思決定の精度とスピードを実現します。

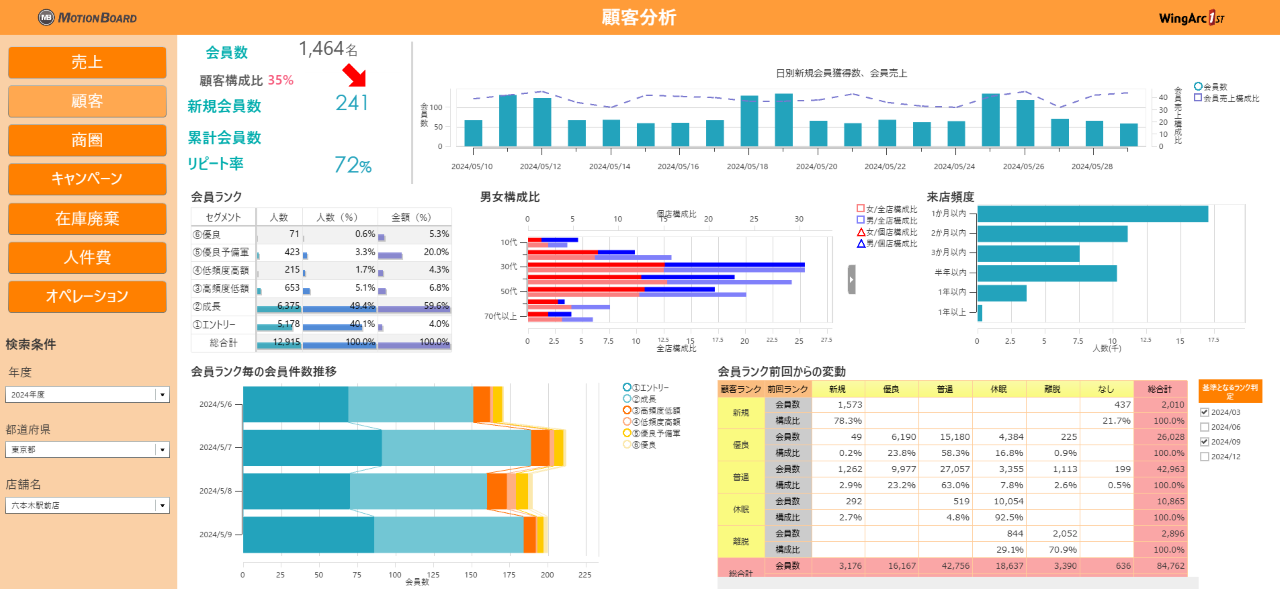

例えば、顧客分析のダッシュボード例を見ていきましょう。

新規獲得会員数や累計会員数、会員が占める売上を定点でモニタリングできます。会員を顧客セグメントにわけて最適なターゲットへの販促へと繋がることが可能です。各数値の進捗を確認すれば、店舗オペレーションが固定客化に繋がっているかを簡易的に確認できます。日別での獲得数や売上構成比をチャートで確認して、売上への影響度合いと進捗もチェック可能です。会員をランク分けしてグラフ表示すれば、優良顧客など会員の変動を可視化できます。

Motionboard例:「顧客分析」

Dr.SumとMotionBoardを組み合わせる

Dr.Sumで統合して整理されたデータをMotionBoardで可視化すれば、分析から現場行動までの流れを一つの仕組みとして実現できます。

Dr.SumとMotionBoardの連携により、購買データだけではなく、Web行動履歴やアンケート結果など、様々なデータを多角的に分析できます。MotionBoardについては、小売業向けに特化したサンプルのダッシュボードや豊富なテンプレートが提供されていますので、分析環境をすぐに整えることが可能です。

ECサイトの顧客分析で売上向上を実現した花キューピットの事例

主な用途:顧客分析・販売管理

花キューピット株式会社は、「いつでも、どこからでも、どこへでも」フラワーギフトを贈ることができるビジネスを手掛ける企業です。ECサイト「インターネット花キューピット」を運営し、全国約4,300店の加盟花店ネットワークによって、ECサイトで注文されたフラワーギフトを花店から顧客へ直接届けるECビジネスを行っています。

同社で使用していた以前のデータ活用や状況把握の仕組みでは、顧客や販売のデータを十分に集計・分析し、その結果を商品開発やコンテンツ作成などに活用することが難しいという課題がありました。

また、全国の注文状況や配達状況などを素早く把握する手段がなく、注文殺到時などに適切な対応を行うことが困難なケースもありました。そこで同社は、これらの課題を「Dr.Sum」と「MotionBoard」導入によって解決したのです。

課題

- 顧客や販売データを集計・分析して商品開発やコンテンツ作成に活用したい

- 全国の注文状況や配達状況を素早く把握したい

- 顧客に対して即座に適切な対応を行いたい

これらの課題を解決するために、Dr.Sumと MotionBoardを導入。社員の誰もがDr.Sumを使える環境を整備し、社内データの活用を推進しました。また、MotionBoardの活用により、リアルタイムなデータの可視化と共有を実現しました。

「Dr.Sum」と「MotionBoard」導入の効果

- データを重視する文化が社内に浸透

- データに基づく施策が会員登録数や売上増加に繋がった

- 現在の状況をすぐに把握・共有できるようになり、注文殺到時の受注制限など、適切な対応が可能になった

Dr.Sum導入によってデータ活用基盤が整い、データに基づいた戦略的な意思決定や業務改善が進みました。一方、MotionBoardの導入は、リアルタイムなデータ把握と共有が可能になり、日々の業務における迅速かつ適切な対応力が向上しました。また、データ活用が社内に浸透し、データに基づいた施策が会員登録数や売上の増加という成果に繋がっています。

▼花キューピット株式会社の導入事例事例をもっとみる

顧客をより深く知り、「今」をリアルタイムに把握 データ活用がECビジネスを支え、加速させる

顧客分析でビジネスの未来を創造する

顧客分析は、顧客の行動や感情を可視化し、精度の高い意思決定につながります。市場の変化が早く、顧客のニーズも複雑化している現代、誰に何を、どう届けるかを見極めるための分析が必要なのです。顧客分析に必要な経験やノウハウ、分析を可能にする基盤については、適したツールを活用することで、そのハードルを下げることができます。顧客を正しく理解して、そのニーズに的確に応える力を得るためにも、盤石なデータ活用基盤を構築することが大切です。

これからデータ基盤やBIツールを導入するならば、「Dr.Sum」や「MotionBoard」を検討してはいかがでしょうか。