北海道ガス株式会社

情報プラットフォーム「Xzilla(くじら)」のダッシュボードツールとしてMotionBoardを採用

経営層向けや現場で運用する50画面以上のダッシュボードを構築し、全社で自走するデータ活用文化を醸成

- 製品

- 業種

-

電気・ガス

天然ガスを中心とした総合エネルギーサービス企業の北海道ガス株式会社(以下、北海道ガス)では、経営計画「Challenge2030」の達成に向け、エネルギー需給の最適化やデジタル技術を活用した事業構造変革を目指し「北ガス版DX」に取り組んでいる。その核となる情報プラットフォーム「Xzilla(くじら)」には、データウェアハウスとしてAmazon Redshift、BIツールとしてMotionBoardを採用。これにより、経営や現場が必要とする情報への柔軟なアクセスが可能となり、迅速な判断と対応を実現した。さらに、データ活用を自社で主体的に進められる環境が整備されたことで機動力が向上した。今後、さらなる効率化やデータ活用による自走組織を目指している。

導入背景

北海道ガスでは、かねてよりお客さま接点業務情報などに関するレポーティングツール「LINKS-BI」を稼働させ、データ活用に積極的に取り組んできた。こうした取り組みにより、現場業務の可視化や判断支援の基盤は一定程度整備されていた。

しかし、経営計画「Challenge2030」に掲げる「事業構造変革」の実現に向けては、より高度なデータ分析や部門横断的な活用が求められるようになり、サプライサイドとデマンドサイド双方のデータを統合し、新たな価値創出につなげるためのデータ活用基盤の構築が必要となっていた。

- 課題

-

- データの加工・整形などデータ活用に至るまでのリードタイムが長く、社内の様々な情報や、外部データを集約した上で多角的な分析・可視化ができるBIツールが必要になった

- 個人情報保護などの観点から、データガバナンスをより強化するために、立場や役割の異なるユーザーごとに必要な情報を提供できるBIツールを求めていた

- 解決策導入ポイント

-

- 幅広いデータソースとリアルタイムに接続でき、ユーザーによるデータ加工の操作性が高い

- 画面設計の自由度やデータ入力、地図機能など、将来的な展開が幅広い

- 課金体系がユーザー単位ではなくサーバーライセンスであり、データ活用を全社に展開しやすい

- 既に導入済みのDr.Sumと認証情報の連携ができ、リソースやダッシュボード単位でのアクセス制御ができる

- 効果

-

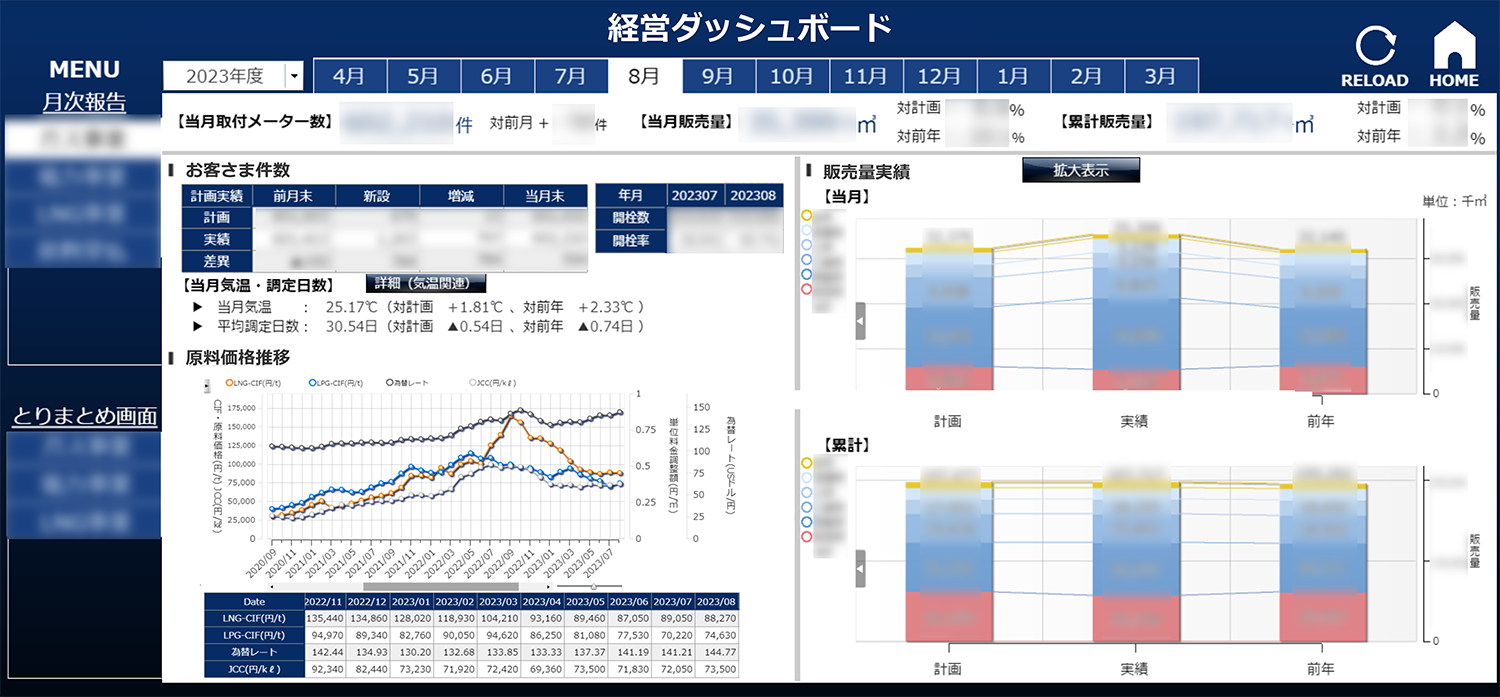

- 経営ダッシュボードにより各事業のKGI/KPIを一覧で可視化する仕組みを新たに開発、過去推移や詳細の深堀が可能になった

- 緊急車両の出動状況や会員ウェブサイトのアクセス状況の可視化、帳票出力オプションを活用した請求関係の月次・日次集計用のダッシュボードなど現場業務に役立つ50画面以上のダッシュボードをリリース後に構築した

- 人材育成により現場担当が自走する環境がある程度整い、従来の外注利用時の4分の1程度の時間で必要な情報を自ら可視化するなど、機動力が向上した

「Challenge2030」を掲げ、総合エネルギーサービス事業の進化を目指す北海道ガス

「安心・安全・安定供給」を第一に、天然ガスの供給をベースにしたさまざまなサービスを通じて、省エネ・節電の推進と快適な生活を提供している北海道ガス。1911(明治44)年の創立から110余年の間には、石炭・石油系ガスから天然ガスへの転換、エネルギーの有効活用、電力自由化・ガス自由化など、社会が求める大きな変化に対応してきた。そして現在は事業領域を「総合エネルギーサービス事業」と位置付け、2050年以降のカーボンニュートラル時代を見据え2023年までの重点施策を定めた経営計画「Challenge2030」を掲げ「エネルギーと環境の最適化による快適な社会の創造」に向けた挑戦を続けている。

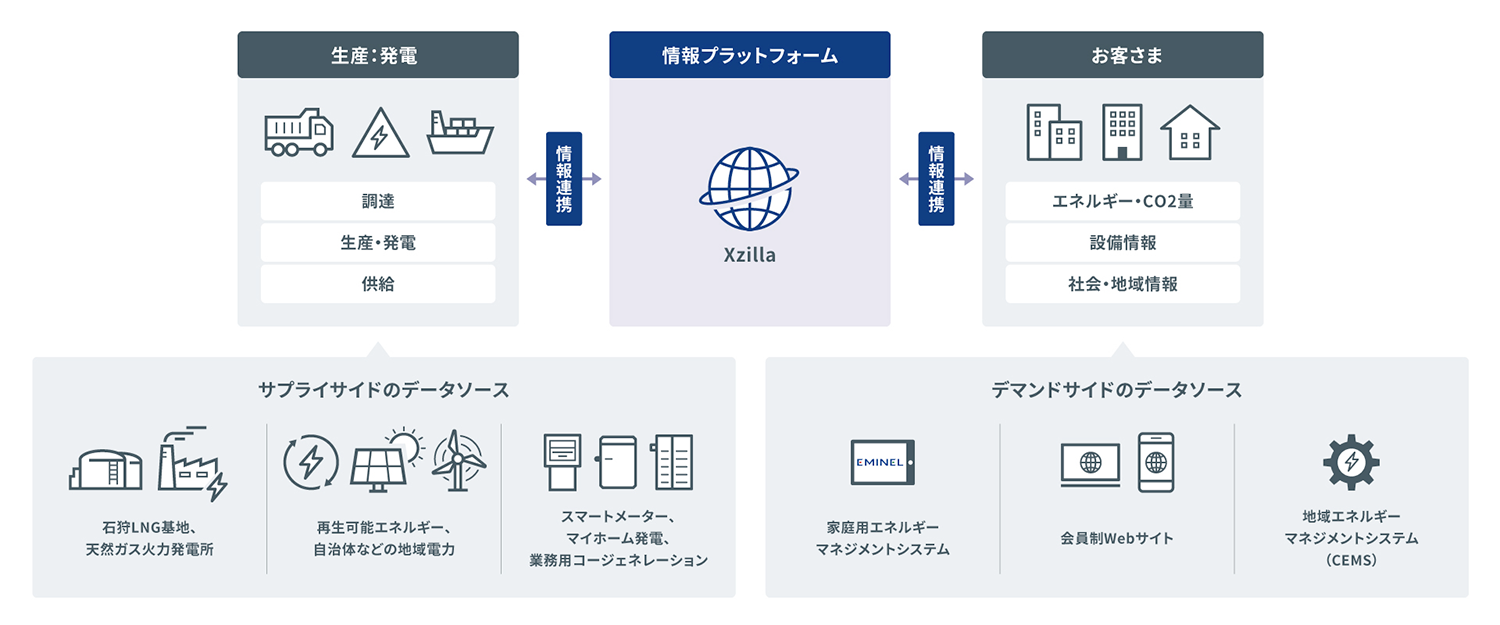

「Challenge2030」は、デジタル技術を活用した事業構造変革を主要施策として位置付けており、2021年度からその核となる情報プラットフォーム「Xzilla(くじら)」の構築に着手。サプライサイドのデータとデマンドサイドのデータを活用し、お客さまに対して新たな価値を提供する構想だ。(図1)。

Xzillaの活用により、「機能的な省エネ推進」「お客さまとの関係強化」「エネルギー需給のリアルタイムな最適化」「需給最適化による安定供給と低コストの両立」などを実現していく。エネルギーマネジメント以外にも生活・防災関連サービスや自治体のサポートなど地域社会との連携を強化し、デジタルプラットフォームビジネスを展開、持続的な社会の実現に貢献する将来像を描いている。

多角的にデータを活用するためのBIツールが必要に

北海道ガスは、かねてよりデータ活用に積極的で、2013年にはお客さま接点業務情報などに関するレポーティングツール「LINKS-BI」を稼働させていたが、「Challenge2030」の実現に向け、次世代に向けたデータ活用基盤としては、前述の通り社内の様々な情報と、外部データをひとつの情報プラットフォームに集約する必要があり、分析用のデータソースとして大量データ分析に優れたソリューションを再考するフェーズに来ていた。

「Xzillaは社内外のデータを組み合わせて、より多角的に分析し可視化できるプラットフォームです。そのため、各データがつながる仕組みを持っていなければなりません。お客さまの情報を中心に集約したLINKS-BIだけではなく、別の仕組みを検討する必要がありました」と、設備技術サービス事業部 設備技術部 機器施工グループ(旧:デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部 情報プラットフォーム基盤管理グループ 統括リーダー) 松澤 圭祐氏は説明する。

また、それまでのデータ活用状況にも課題があった。同グループ 係長 齊藤 圭司氏は「2020年時点でLINKS-BIのアクティブユーザーが2割強であり、抽出定義を自ら作成するパワーユーザーも1割強いるなど、データ活用の文化が芽生えてきました。一方で、一部のパワーユーザーはExcelでの2次加工やグラフ作成などを行っており、データ加工の工数や、データの鮮度低下が発生している状況を改善する必要がありました。」と説明する。

そのような課題に対して、Xzillaのデータの集約・蓄積の仕組みづくりに並行して、情報の可視化を行うBIツールの選定を実施した。

全社利用に最適なライセンス体系と、必要十分な機能を備えるMotionBoardを選定

2021年末、北海道ガスではデータウェアハウスのAmazon Redshiftを中心に幅広いデータソースを取り込む前提で、Xzillaのデータ分析機能を選定するために7社のBIツールのトライアルを実施。その上で、RFP(提案依頼書)をもとに比較検討を進め、2022年5月にMotionBoardの採用を決定した。

採用にあたり評価したポイントは「機能と操作性」「コストメリット」「ガバナンスを効かせた運用の実現」「サポートの手厚さと教育コンテンツの充実」の4点だったという。

「トライアルではパフォーマンスや操作性に重点を置き比較しました。各社で細かな機能差はありましたが、MotionBoardは、ユーザー自身によるデータ加工や情報のリアルタイム参照が可能であり、弊社のニーズに合致していました。

また、全社利用を想定した場合には、コスト面を比較すると大きな違いがありました。サーバーライセンスのため、ユーザー数の増加により影響されないMotionBoardを採用しました。

そして当社にとって重要な点ですが、お客さまのデータを運用するという事業特性から、データアクセスの権限だけでなく、フォルダへのアクセス、ユーザー単位の機能制限など詳細な権限設計が可能であり、ガバナンスの効いた運用ができることもポイントでした」(齊藤氏)

KGI/KPIを確認する経営ダッシュボードと多様なダッシュボードの構築

MotionBoardの選定後、まずは2023年10月に経営ダッシュボードをリリースすることを目指し2022年秋頃にダッシュボード構築プロジェクトが始まった。

経営ダッシュボードは月次の経営会議に作成していたPDF資料の情報をダッシュボード化することを目的としており、経営層・管理職向け画面として公開しているもので、各事業のKGI /KPIを可視化し、過去や計画値との比較ができるようにしている。

今までは経営層に詳細な内訳を聞かれて再度資料を作成していたが、経営ダッシュボードによりドリルダウンやドリルスルーによるデータの深掘りを使用者自らが行えるようになった。

構築期間におけるウイングアークによるサポートについて鈴内氏は「多くのITベンダーは基本的にオンラインでのサポートに限定されますが、ウイングアークさまは札幌オフィスがあるので話しやすいと感じた場面がありました。また、十分なサポート体制を整えていただき、特に分からないことが多い初期の頃には質の高い回答をもらえたことで、開発の手を止めることなくスムーズに構築できました」と評価する。

このほか同社では、全社・部門それぞれの業務に応じて、約50画面にのぼる多様な用途のダッシュボードを作成・運用している。

① 会員サイト「TagTag」関連のダッシュボード

全社向けには、お客さま向け会員制ウェブサイト「TagTag」に関する情報を統合したダッシュボードを公開している。これにより、会員数をリアルタイムで把握できるほか、Googleアナリティクスと連携し、日別のアクセス数やユーザーの年齢層・性別などを自由に分析できる環境を整えている。

② 保安部門での活用例

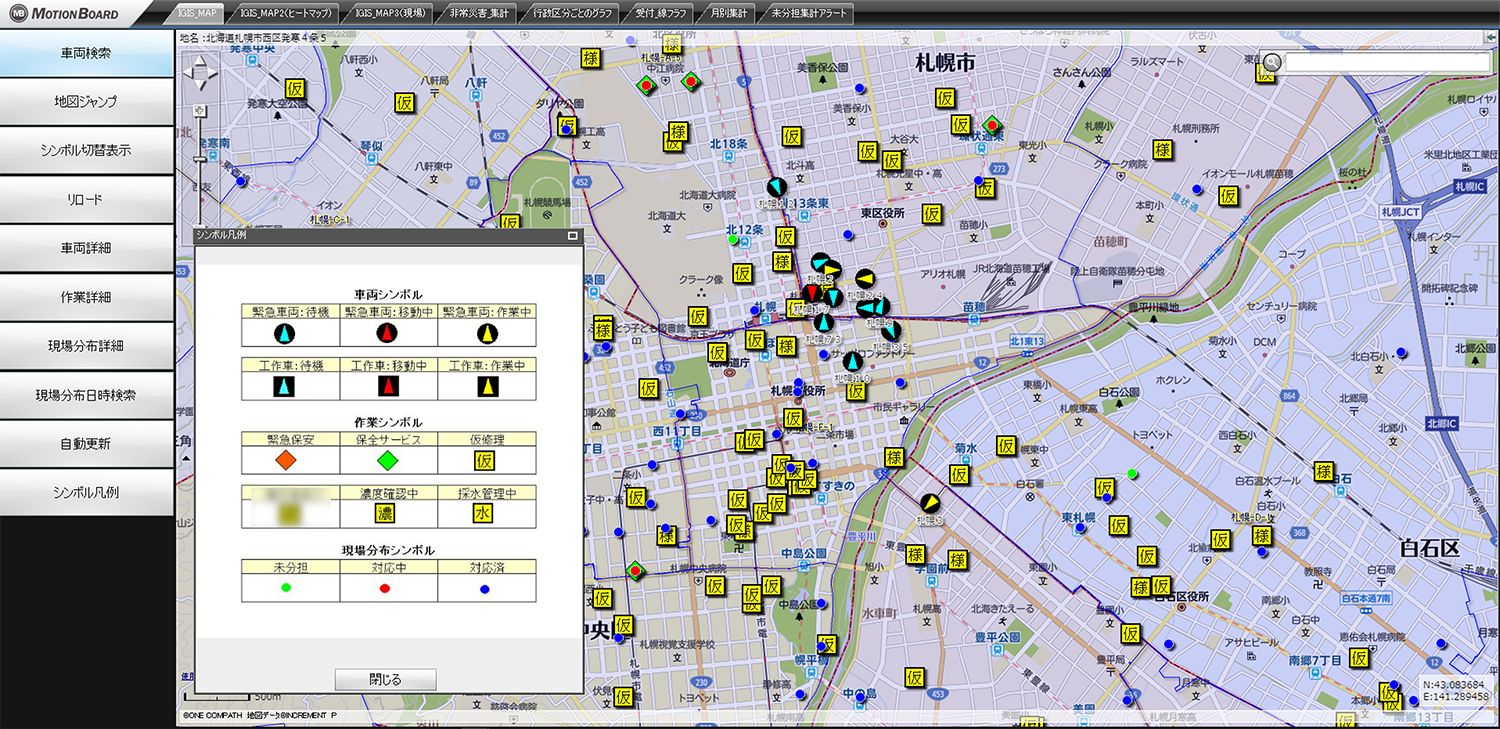

また、緊急保安グループでは、従来MotionBoard Cloudで運用していた緊急車両の現在地マップを移行。ガス漏れ対応などの保安業務において、車両や作業現場の位置情報をリアルタイムに可視化し、状況把握の精度を高めている。

「MotionBoardには作成した画面情報をエクスポート・インポートできる機能があり、それを活用することで約50画面に及ぶダッシュボードを短期間(約1ヶ月)で移行することができました。」(鈴内氏)と、短期間での対応を実現したことを強調している。

MotionBoard導入によって期待される効果について齊藤氏は、「かなり自由度が高いツールなので、利活用する部門のニーズを柔軟に反映してビジネスの機動性を高められると考えています。従来のように外注で対応する場合は、データ照会など簡単な画面を1つ作成するにも見積りの取得や仕様検討、外注先とのコミュニケーションなどが必要で、少なくとも1ヶ月の時間がかかります。これをMotionBoardで内製化すれば1週間程度、従来の4分の1の時間で作成できるでしょう。」と期待する。

約200名に上る業務担当者をアナリストとして育成、データ活用の文化を醸成

MotionBoardの活用は、まだ緒に就いたところだが、Xzillaにおけるデータ活用プラットフォームが整備できたことで、今後の期待は膨らんでいる。

鈴内氏は、社員に対する教育の強化によって、自走できる状態にすることが重要だと強調する。「ウイングアークさまに依頼して全体教育を実施済みですが、さらにeラーニングもリリースしており、受講者にはダッシュボードの構築権限を与えています。現在は約150名が受講しており、200名以上が構築できる権限を持っています。アイデアソンを実施して手応えを感じていますが、今後はハッカソンを通じて、ユーザー自身がダッシュボードを作成・活用できる段階へと発展させたいと考えています。」(鈴内氏)

加えて齊藤氏は、教育は技術面だけでは不十分だと指摘する。「特に各部門が自走する環境を作ることが大切で、そのためには、何が見たくて作る画面なのか、その画面で得られる情報をもとにどのような行動を取るのかというところまで意識するマインドも含めた教育を実施したいです。」(齊藤氏)

最後に松澤氏も、別の観点でマインドの醸成が必要だと説く。「ガス会社は月1回の検針サイクルで動く文化が根強く、世の中のスピード感とは開きがあります。データ活用基盤ができたので、まずはリアルタイムに判断してアクションを起こせることはないだろうかと発想を変えていくことが大切だと思っています。また、安定供給やガス漏れ対応といった絶対に失敗してはならない守る領域がある一方で、失敗を恐れずチャレンジしていくべき領域もあるはずです。そこを見定めた上で、データ活用をきっかけに少しずつでも会社が変わっていければと考えています。」(松澤氏)

Xzillaとそのデータ分析・可視化機能としてのMotionBoardを活用し、データ活用の文化を醸成する一方で、社員へのヒアリングと次期アクションの策定を行なっている最中であるという。理想の情報プラットフォームを目指す北海道ガスのチャレンジから今後も目が離せない。

Company Profile

北海道ガス株式会社

設立:1911年

所在地:北海道札幌市

事業内容:ガス事業、電気供給事業、熱供給事業、ガス機器の製作・販売およびこれに関連する建設工事など

URL:https://www.hokkaido-gas.co.jp/

(写真左より)

デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部 情報プラットフォーム基盤管理グループ 係長 齊藤 圭司氏

デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部 情報プラットフォーム基盤管理グループ 主査 鈴内 翔太氏

設備技術サービス事業部 設備技術部 機器施工グループ 松澤 圭祐氏

(旧:デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部 情報プラットフォーム基盤管理グループ 統括リーダー)

導入製品

MotionBoard

様々なデータを統合・可視化するBIダッシュボード。統合・可視化にとどまらず、データ入力や柔軟な画面設計で業務に必要なアプリケーションをノーコードで作成可能。