ヤンマー情報システムサービス株式会社

6ヶ国にまたがるグローバルな販売管理分析システムを構築

時差を考慮した更新ルールで、世界を結ぶデータ運用を実現

- 業種

-

機械・電気機器

10倍の開発生産性をもつDr.Sumを評価

ユーザーニーズに柔軟に対応

導入背景

当時導入したBIツールでは、処理スピードを出すために、事前に仕様を固めて専用のデータマートを作っておく必要がありました。このため後から寄せられる「別の角度から分析したい」という要望への対応が困難でした。

- 課題

-

- グローバルな部品販売情報の高速集計・分析ニーズ

- 分析システムの開発工数・負荷の増加

- 解決策導入ポイント

-

- 専用データマート作成が不要

- グラフィカルな分析画面をノンプログラミングで開発できる

- 機能とコストの優位性

- 効果

-

- 全6ヶ国を結ぶグローバルな集計・分析システムの構築

- 生産性が従来の10倍

- スピーディーな集計環境

- ユーザーの要望に柔軟に対応

以前の分析ツールでは10画面必要だったものが、集計したい情報やグラフをWeb上で自由に設定できるので、1画面で対応することができ、開発工数は飛躍的に向上しました。データ量は圧倒的に増えているのですが、グラフ作成のスピードは変わっていません。

グローバルでの高品質な顧客サービス実現のため

販売データの管理/分析システムを構築

農業機械を始めとする幅広い分野でビジネスを推進するヤンマーグループ。エネルギー有効活用の先駆者である同社は、企業ミッションに掲げるとおり、地球資源の有効活用による、豊かな社会生活の基盤作りを担っている。そのビジネス範囲はグローバルであり、世界各国に販売拠点を展開している。このように、さまざまな地域で精密な機械設備を扱う同社では、部品の1つ1つに至るまで、きめ細かく把握・管理する必要がある。

ヤンマーグルプの情報システム開発を担うヤンマー情報システムサービス 販売管理システム部 取締役部長兼製品システムグループ長 釡鳴 隆氏は、「グループ全体として、お客さまの手を止めることなく高品質のサービスを提供するために、『FACE TO FACEのカスタマーサービスの実行』を目指しています。アフターサービスの確立から、プレサービスへの拡大を目標に掲げ、そのための仕事・組織・システムの改革と、具体的な仕組み作りに取り組んでいます」と語る。

その仕組みは、ビジネス情報を集約してグループ内に提示する「ポータル」と、裏側で動く部品供給のための基幹系のシステム「RPMS(Regional Parts Management System)」と、管理系のシステム「GPMS(Global Parts Management System)」から構成される。このうち、各海外現地法人の情報を集約し、グローバルで補修部品の調達と供給を支えるシステム「RPMS」は、2007年7月より全面刷新プロジェクトがスタート。「RPMS」には、ウイングアークの帳票開発・運用製品であるSVF/RDEが利用されている。

部品システム部 専任課長 荒居誠氏は、「RPMSが立ち上がる一方で、集約したデータにもとづき、緊急オーダー完納率や受注回答納期遵守率など、世界中の部品サービス状況や実績を、1画面で瞬時に把握できる仕組みが必要でした。これがGPMSです。GPMSには、『的確で素早い部品政策の立案・決定と行動』『効果のレビューと改善』というPDCAサイクルを回していく役割があり、開発に取りかかりました」と語る。

データマート作成、画面開発に膨大な工数分析システムの開発が遅れる

ところが、GPMSの開発中に、「開発工数がかかり過ぎる」という問題が出てきた。当時導入したBIツールでは、処理スピードを出すために、事前に仕様を固めて専用のデータマートを作っておく必要があった。このため後から寄せられる「別の角度から分析したい」という要望への対応が困難になった。部品システムグループ 村田 嘉伸氏は「Webブラウザに表示される集計結果チャートも画一的で、グラフィカルな画面を作るには、別途JavaScriptによる作り込みが必要で、現実的に無理でした」という。

すでに、SVF/RDEを導入していた同社は、Dr.Sum EAの名前は知っていた。しかし、当時Dr.Sum EAがUNICODEに対応していなかったため、可視化ツールの選考からは外れていた。再度、Dr.Sum EAが検討されたきっかけは、ウイングアークが開催したユーザー会。想定していた以上の開発工数と作業負荷が増える中、このユーザー会で、改めての機能説明を受けた同社は、当時利用していたBIツールとDr.Sum EAと比較した結果、それまでの開発資産をリセットしてでも導入すべきと判断し、2009年10月にDr.Sum EAの採用を決定した。

データマート不要、生産性は従来の10倍

更新タイミングをずらし世界利用を実現

Dr.Sum EAは「専用データマート不要で高速集計が可能」「ユーザー側で切り口を変えて自由にドリルダウンできる」「Dr.Sum EA Visualizerを使えば、ノンプログラミングでグラフを使ったWebのインターフェイス画面の開発が可能」といった点が評価された。「以前の分析ツールでは10画面必要だったものが、Dr.Sum EAでは、集計したい情報やグラフをWeb上で自由に設定できるので、1画面で対応することができ、開発工数は飛躍的に向上しました」(村田氏)という。

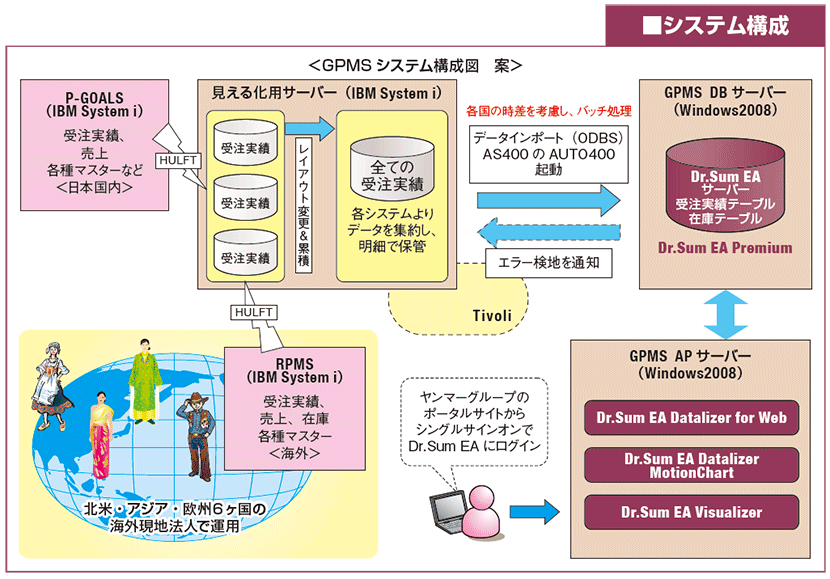

システムは、集計用のデータベースサーバーにDr.Sum EA本体を置き、アプリケーションサーバー側にDr.Sum EA Visualizerのほか、Dr.Sum EA Datalizer MotionChart、Dr.Sum EA Datalizer for Webを置いている。運用範囲は、北米、アジア、欧州の6ヶ国にまたがり、月100万件にのぼる在庫データが蓄積される。対象となる各部品の在庫データや受注データには、部品コード、取引先コード、地域コードなど約10種類の分析軸が付与され、通貨などの為替データに関しては、シンプルに通貨(ドル、円、ユーロ)ごとのテーブルを追加することで対処している。各海外現地法人のシステムや、国内の販売管理システムから、「見える化用」のサーバー(IBM System i)にすべてのデータを集約し、Dr.Sum EA側に渡す仕組みだ。

サービス状況を可視化するには、顧客へ部品が届くまでの間、常に最新の受注情報に更新する必要がある。過去からのすべてのデータをIBM System iからDr.Sum EAのテーブルへ入れ替える作業は単純ではあるが、転送に時間がかかるうえ、日々データが増えていくため、想定時間内に取込み処理が完了できない可能性があった。そこで、更新される可能性があるデータの差分だけを全件入れ替えを行う仕組みを取り入れた。これにより、各海外現地法人におけるデータの取込みは、15分程度で完了できている。

開発に際して留意したのは、グローバル対応だ。データの更新中は、保全のためにロックがかかるので、時差がある利用環境の中でデータ更新をかけるには、そのタイミングを見きわめる必要がある。すべての現地法人が勤務時間外もしくは休み時間に更新できるように、それぞれの地域ごとに更新時間を決め、グローバル対応を可能にした。

膨大なグローバルデータも高速集計

引き続き、利用者・データ追加に対応

分析ツールの切り替えから、約7ヶ月後の2010年5月に、新システムGPMSがサービスイン。ユーザーからのリクエストを受け、画面の手直しなどを経て、本格的に運用され始めたのは2010年10月。

「以前の分析ツールを利用していた時より、データ量は圧倒的に増えているのですが、グラフ作成のスピードは変わっていません。今後はほかの海外現地法人のデータ追加も予定していますし、データの持たせ方やビューの組み方はもっと工夫していきたいと思います」(荒居氏)という。

また、2011年のタイでの本格稼働にあわせ、Dr.Sum EA側はもちろんのこと、帳票出力のSVF/RDEの機能を強化、帳票をタイ語で印字するためにSVFをVer.9.0にバージョンアップした。

Dr.SumEAによるデータの「蓄積」と「分析」、この両方をグローバル視点で強化し、さらにきめ細かい「FACE TO FACEのカスタマーサービス」を確立する構えだ。

Company Profile

ヤンマー情報システムサービス株式会社

設立 :1986年9月

所在地 :大阪市淀川区

事業内容 : ヤンマー株式会社およびヤンマーグループ各社が立案、設計、推進する情報システムの開発。情報システムの維持、運営・情報資源(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク)の調達、運用管理。コンピュータ関連機器の賃貸借、売買

URL :https://www.yanmar.com/jp/about/company/yiss/

販売管理システム部

部品システム部

専任課長 荒居 誠 氏(写真左)

販売管理システム部

部品システムグループ

村田 嘉伸 氏(写真右)

導入製品

Dr.Sum

あらゆるデータをリアルタイムに収集・蓄積・分析する、データベースエンジンを軸としたデータ分析基盤。10億件のデータも1秒台で集計する超高速集計を実現。

Dr.Sum Datalizer for Web

Dr.Sum DatalizerのWebインターフェイスは、ブラウザ上で複雑なプログラミングは必要なく、Dr.Sumのデータを容易に集計・分析できる環境を構築できるツールです。