BIツール活用におけるよくある「悩み」とは?

BIツールを導入し、データ活用を推進している企業は少なくありません。しかし、「導入すればすべて解決」というわけにはいかないのが実情です。

Tableau、Power BI、Qlik Sense、ThoughtSpotといった優れたBIツールをお使いの皆様も、次のような「あと一歩」の壁に直面されていないでしょうか?

データ集計に時間がかかり、リアルタイム分析が難しい

膨大なデータを取り扱っていると、せっかくのBIツールのダッシュボードも、表示までに時間がかかり、思うように集計が進まないということはないでしょうか?

特に、大量のデータを扱う際に集計速度が遅れるといった課題は、BIツールを利用されているユーザーからも寄せられています。

データの準備や加工に手間がかかり、分析に集中できない

分析を始める前に、基幹システムやExcelなど、バラバラの形式で存在するデータを集め、整形し、クレンジングする作業に膨大な工数がかかっている、ということはありませんか?

特に、リアルタイム性のあるデータが必要な場合、CSVでのデータ連携の更新頻度の制限や、クエリ連携の負荷の高さから、結果的にデータがリアルタイムに見られないといった声も聞かれます。

社内でのデータ共有やレポート形式が統一されておらず、共有しにくい

せっかく作成した分析レポートも、社内での共有に制限があったり、各部門で集計結果の形式が異なったりすることで、全社的な意思決定に時間がかかっていませんか?

BIツールによっては、データ共有のしにくさや柔軟性が、課題として挙げられることがあります。

これらの課題は、決してBIツールの機能が不十分だからではありません。

BIツールが持つ真のポテンシャルを最大限に引き出すためには、その土台となる「データ分析基盤」に目を向ける必要があるのです。

BIツールを「使いこなせていない」ために起きる課題

なぜ、高機能なBIツールを導入しても、「使いこなせていない」と感じてしまうのでしょうか?その根源には、現代のビジネス環境におけるデータの特性と、既存の運用体制が複雑に絡み合っています。

企業のデータは日々増え続け、その種類も基幹システム、クラウドシステム、Excel、さらにはIoTセンサーなど、非常に多様化しています。そのことが、BIツールのパフォーマンスや運用において、次のような課題を生みます。

膨大なデータ処理による集計速度の低下

データ量が増えれば増えるほど、BIツール単体での集計は重くなり、結果を表示させるまでに時間がかかります。遅さゆえに現場では使われなくなり、結果として意思決定のスピードを低下してしまいます。

異なる形式のデータを扱う難しさ

部門ごとに異なるシステムでデータが管理されていたり、手作業のExcelデータが混在したりすることで、一元的なデータ統合が困難になります。

データの鮮度とリアルタイム性の確保

常に最新のデータに基づいて分析を行いたいにもかかわらず、データ連携の頻度に制限があったり、クエリでの連携は負荷が高かったりすると、リアルタイムでのデータ反映が難しくなります。

現場から経営層まで、部門ごとに課題は異なる

データ活用に関する悩みは、組織内の部門ごとに異なります。それぞれの課題を見ていきましょう。

現場・ユーザー(営業/マーケティング/店舗/生産など)

- 集計が遅い: 既存のBIツールだけでは集計速度が遅く、膨大なデータでは結果表示に時間を要する。

- データ加工が大変: さまざまなデータ形式のため、BIツールで分析できる状態に整えるまでに手間と工数が発生する。

- 自分で分析したいがハードルが高い: 例えば深掘りした集計や分析を行うには、クエリや関数の理解・習得が必要になるケースもあり、現場での手軽な分析にはハードルを感じることもある。

情報システム部門

- 現場からのレポート作成依頼が頻繁: 各部門が求めるデータをその都度作成するため、本来の業務に集中しづらい。

- データ連携設定が手間: 基幹システムや会計システムなど、上位システムとBIツールの連携設定に手間がかかる。

部門長・経営層

- 各部門のデータがサイロ化: 各部門のデータが統合されておらず、全社横断的な共通指標での分析ができない。

- 全社共通指標での意思決定が難しい: 部門ごとにアウトプット形式が異なるため、全社としての統一的なフォーマットへの修正作業が発生し、意思決定のスピードが落ちる。

- 集計結果の信頼性に不安: 先日共有されたレポートと実際の数値に差異が生じるなど、集計結果の信憑性が担保されない。

このような課題に直面しているのなら、それはBIツールそのものの問題ではなく、その背後にある「データウェアハウス(DWH)」の有無や、データ連携・統合の仕組みに原因があるのかもしれません。

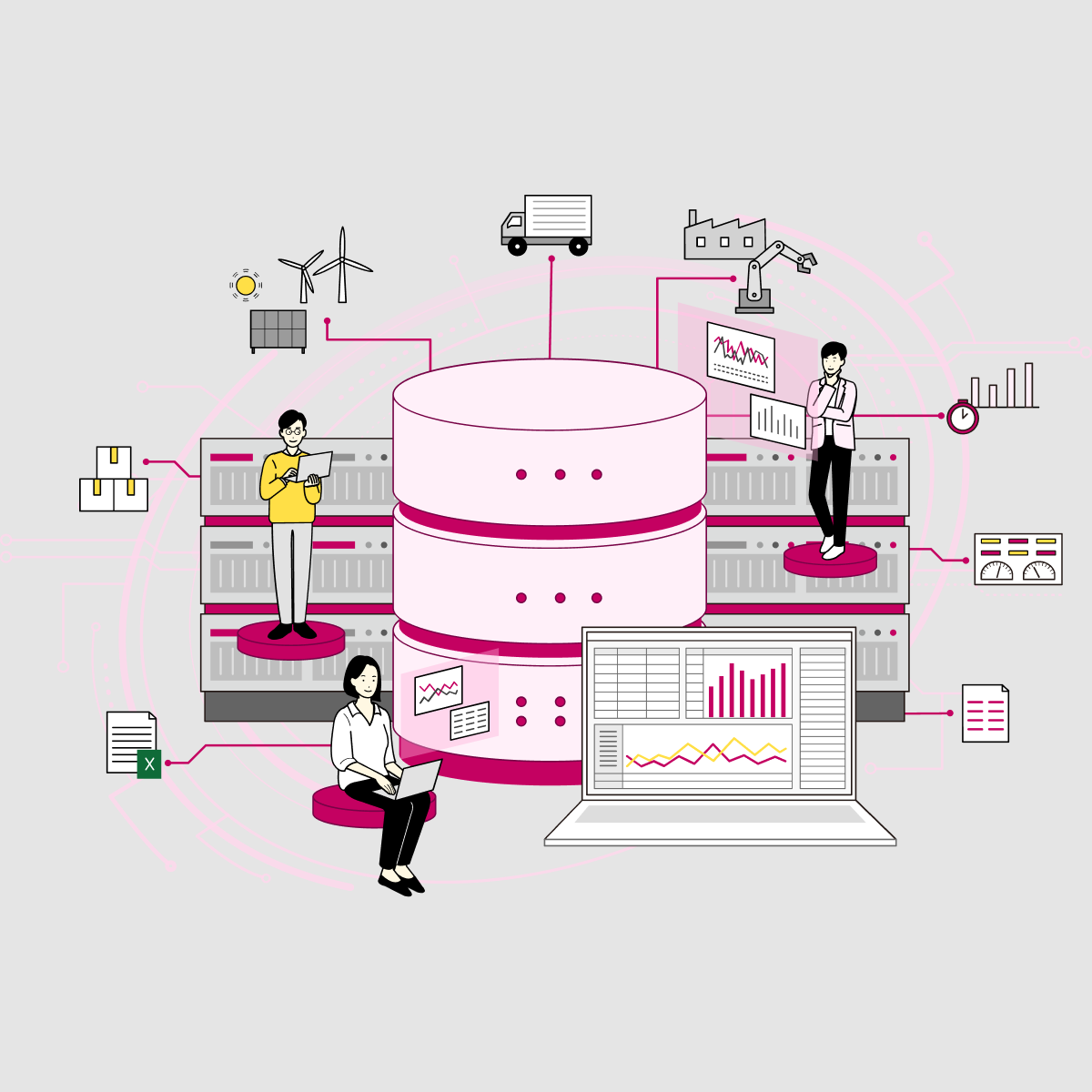

BIツール活用を進化させるDr.Sum(ドクターサム)の連携力

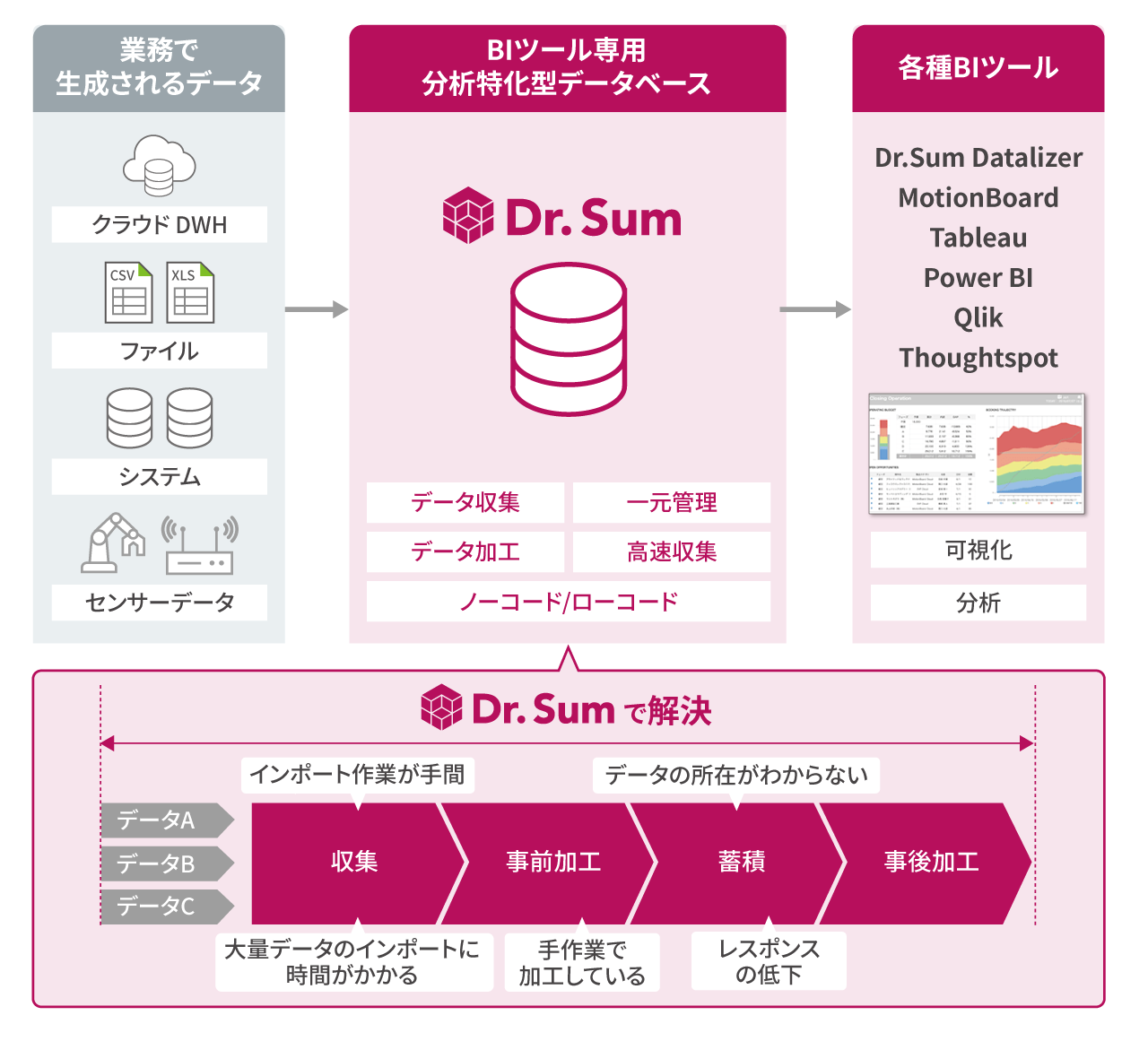

BIツール単体でのデータ活用に限界を感じているなら、その解決策はBIツールの単体利用ではなく、Dr.Sum(ドクターサム)が提供する「データウェアハウス(DWH)」機能と、Tableau、Power BI、Qlik Sense、ThoughtSpot、MotionBoard(モーションボード)といったBIツールを連携するという方法です。

Dr.Sumは、今お使いのBIツールのポテンシャルを最大限に引き出し、分析の精度と効率を飛躍的に高めるためのデータ分析基盤です。

Dr.Sumとは? 既存のBIツールを「最高のパートナー」に変えるDWH

Dr.Sumは、データの集計・分析に特化した高速データウェアハウスです。

その最大の特長は、企業内に散在するあらゆるデータを統合・管理し、BIツールでの分析を強力にサポートする点にあります。

特許技術による高速集計エンジン:膨大なデータも瞬時に処理

Dr.Sumの核となるのは、特許取得済みの高速集計エンジンです。これにより、数千万、数億件などといった膨大なデータであっても、数秒で瞬時に集計し、結果を導き出すことが可能です。

BIツールの表示速度に不満があった方も、Dr.Sumにあらかじめ集計をさせることによりストレスフリーな分析環境を手に入れることができます。

社内のあらゆるデータを自動集約・統合:データ形式を問わない取り込み能力

基幹システム、クラウドシステム、Excel、CSV、Webサイトのログ、さらにはセンサーデータまで、Dr.Sumは社内に点在するあらゆる形式のデータを集約し、自動で取り込むことが可能です。

これにより、これまで手間のかかっていたデータ統合作業が劇的に効率化され、常に最新かつ正確なデータをBIツールで分析できるようになります。

ノーコードでデータ加工・クレンジング:現場でデータ整備が可能に

BIツールで分析する前のデータ加工やクレンジングは、多くの担当者にとって大きな負担です。Dr.Sumなら、専門知識がなくても、直感的な画面操作でデータの加工や整形、クレンジングなどといった処理を完結できます。

例えば、マスターデータの更新や、予算データの入力をExcelから行えるのでメンテンナンスも現場で行えます。これにより、情報システム部門に依頼することなく、現場のユーザー自身がスピーディーに分析可能なデータを準備できるようになります。

レポートアクセス権限の柔軟な設定で、安全かつ効率的なデータ共有を実現

Dr.Sumは、単なるデータ分析基盤に留まらず、WebブラウザーやExcel上でレポートとしてデータを表示できる機能(Datalizer for Web/Excelなど)も持ち合わせています。これにより、複雑な検索条件式の設定や集計表の作成、ドリルダウン・ドリルスルー操作をノンプログラミングで実現できます。

一つのレポートに対し、複数のアクセス権限を設定できるため、社内でのデータ共有も非常にスムーズに行えます。部門ごと、役職ごとに閲覧可能な範囲を細かく設定できるため、セキュリティを確保しつつ、必要な情報を必要なメンバーに効率的に共有することが可能です。

集計業務にはDatalizer for Web/Excelを、ビジュアル重視の分析にはBIツールと、目的に応じたツールの使い分けにより、効率的かつ柔軟なデータ活用が実現できます。

Dr.Sum連携で「BIツールをさらに使いこなす」部門別メリット

Dr.Sumを既存のBIツールと連携させることで、単に集計が速くなるだけでなく、組織全体のデータ活用レベルが飛躍的に向上します。

現場・ユーザー(営業/マーケティング/店舗/生産など)

- ストレスなくデータ集計・分析に集中できる: 集計速度の遅さに悩まされることなく、思いのままにデータを深掘りし、素早い意思決定に繋げられます。

- データ準備工数を大幅削減、セルフサービスBIの実現: データ加工・クレンジングの作業負担が軽減され、情シス部門を頼らずとも、自分たちで柔軟なレポーティング環境を運用できるようになります。

情報システム部門

- 現場からのデータ依頼負荷が軽減、本来業務に注力: 各現場からのレポート作成依頼が大幅に削減されるため、情シス部門は本来注力すべきシステム全体の最適化や戦略的な業務に時間を割くことができます。

- 柔軟な権限設定でセキュアなデータ運用が可能: 高度なセキュリティ配慮が求められるデータも、Sumの柔軟な権限設定により安全に管理・運用できます。

- (オンプレミスの場合)サーバーライセンスでユーザー数に依存しない運用コスト:Sumのオンプレミス版はサーバーライセンスのため、利用ユーザー数が増えても追加費用が発生せず、コストを気にせず全社でのデータ活用を促進できます。

※Dr.Sum Cloudの場合はユーザーライセンスでの課金となります。

部門長・経営層

- 全社データの一元管理で、リアルタイムな経営状況を把握: 社内に点在する情報資産をSumで統合・蓄積することで、部門横断的なデータ活用基盤が構築され、状況を常にリアルタイムで、自分たちが見たい軸で確認できるようになります。

- 統一されたデータ分析基盤による、信頼性の高い意思決定の実現: 各部門の集計結果の形式がバラバラになることがなくなり、全社共通の信頼性の高いデータに基づいて、より精度の高い意思決定が可能になります。

- データドリブン経営への貢献: 企業全体としての意思決定精度を向上させ、継続的な成長と発展を実現するためのデータドリブンな経営を目指す環境を整備できます。

Dr.Sum×Tableau連携による課題解決事例

Dr.Sumは、さまざまなBIツールとの連携実績があります。

ここでは、特に多くの方がお使いのTableau、との連携事例から、Dr.Sumがどのようにデータ活用の課題を解決し、BIツールの真価を引き出しているかをご紹介します。

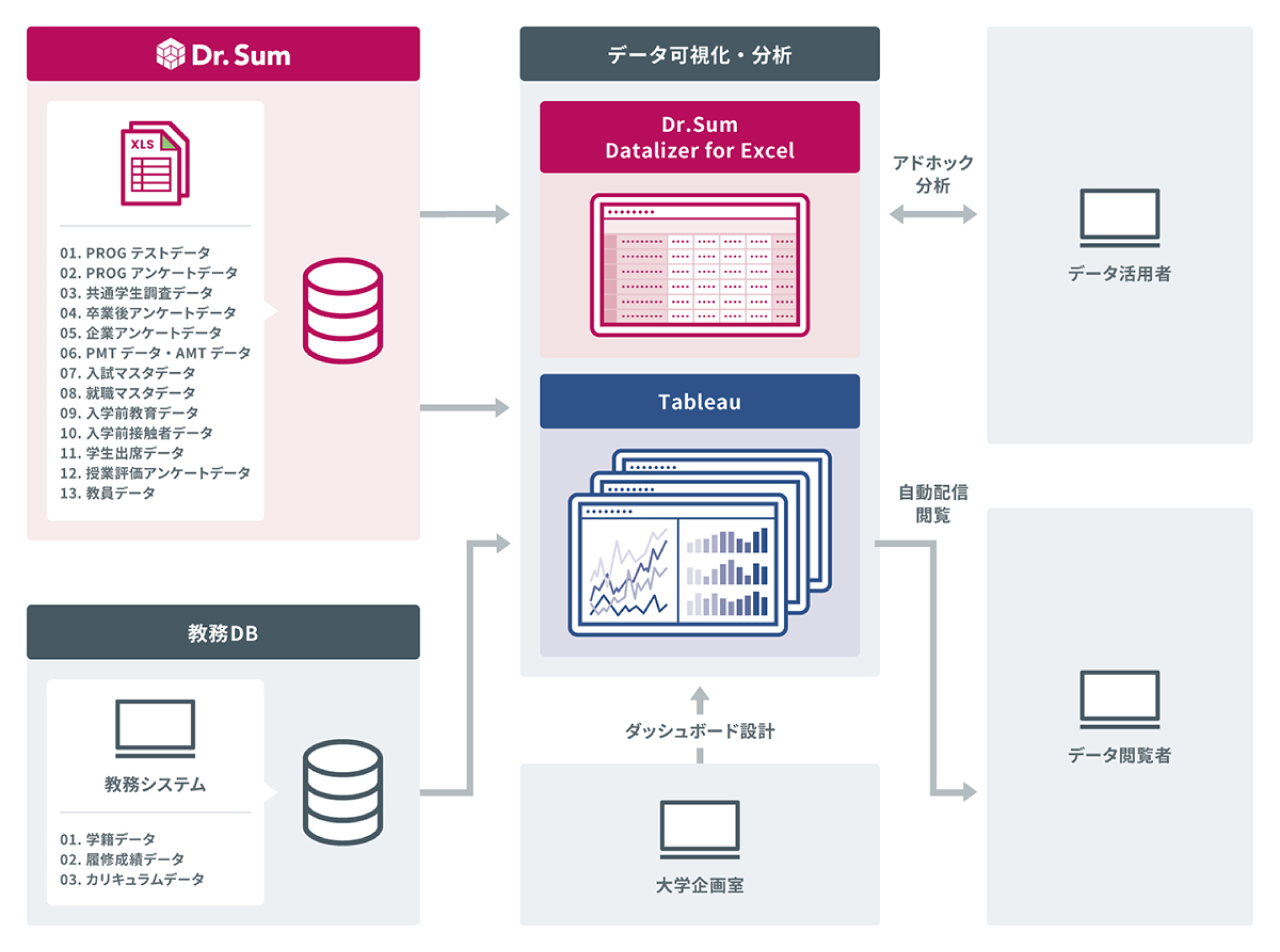

Tableau連携事例:Excel依存からの脱却で全学的なデータ活用を加速|東北学院大学

Tableauを活用したデータ分析を行っていた東北工業大学。元データの管理がExcel中心だったために集計や加工に大きな工数がかかり、さらにデータ量の増加により更新や再加工の手間も増え、リアルタイム性や精度の面で課題を抱えていました。

こうした課題を解決するために、同学はデータ活用基盤としてDr.Sumを導入。各部門のデータを統合・自動加工、Tableauと連携することで、誰でも最新かつ正確なデータを使ってスピーディーに分析できる環境を構築しました。

課題

- Excel上に保管・管理されているデータ量はこの10年間で約1,300万件。今後も増加予定で、Excelの運用管理では限界。

- 各部署の担当者が変わるたびにマスターファイルの定義のズレを修正し、元ファイルに修正があるたびに差し替えと再作業が必要。

- BIツールでのデータ分析の際にも、複数あるExcelファイルの事前加工処理に時間を要していた。

解決

- 誰もが簡単に必要なデータを自由に取得でき、分析・参照ができるデータ分析基盤を構築。

- Tableauをはじめとした多彩なBIツールとの連携ができ、専門的な知識がなくても簡単に操作可能なため、高度なデータ分析の基盤を構築できる。

- ノンプログラミングで簡単に構築でき、Excelデータの変換も自動で行え、さらにExcelからのデータ入力やマスター更新にも対応。

▼東北工業大学の事例をもっとみる

大学IR活動の高度化に向け、統合データ分析基盤を構築 TableauとDr.Sumの柔軟な連携で、データ加工の手間が削減され活用が促進

まとめ

BIツールは、データ活用の強力な味方です。しかし、データ量の増加や多様化、そして複雑なビジネスニーズを背景に、BIツール単体では解決しきれない課題に直面する企業も少なくありません。

Dr.Sumを既存のBIツールと連携させることで、これまでBIツール活用において感じていた、さまざまなお悩みを解決に導くことができます。

既存BIツールの「集計速度の限界」「リアルタイム性の課題」「データ加工の手間」をDr.Sumが解決

Dr.Sumの高速集計エンジンとデータ統合・加工機能により、膨大なデータも瞬時に処理し、常に鮮度の高い情報をBIツールで分析できるようになります。データ準備にかかっていた工数を大幅に削減し、本来の分析業務に集中できる環境を提供します。

「バラバラなデータの統合工数」「他部門への依頼負荷」を軽減

Dr.Sumがあらゆるデータを集約・統合するデータ分析基盤となることで、データ整備の属人化を防ぎ、情報システム部門への依頼負荷も軽減。組織全体のデータ連携がスムーズになります。

「全社統一指標での意思決定の難しさ」を解消し、データ活用を推進

Dr.Sumで一元管理された信頼性の高いデータをBIツールで活用することで、部門ごとのデータサイロ化を防ぎ、全社横断的な視点での意思決定が可能になります。

現在お使いのTableau、Power BI、Qlik Sense、ThoughtSpotといったBIツールを入れ替える必要はありません。各ツールが持つ優れた可視化能力や分析機能は、Dr.Sumの堅牢かつ高速なデータ分析基盤によって、従来の課題を根本的に解決が可能です。

Dr.Sumは、皆様のBIツール活用を最大限に活かし、データ活用の効果を高める最適なソリューションとなるでしょう。

BIツールのデータ活用、Dr.Sumで「次のステージ」へ進みませんか?現在抱えているデータ活用の課題や、BIツールをさらに使いこなす方法について、具体的なご相談も承っております。