DWH(データウェアハウス)とは

DWHとはどのようなものであり、どのような役割を担うのでしょうか。

まずはじめに、DWHの概要と役割についてご紹介します。

DWHの概要

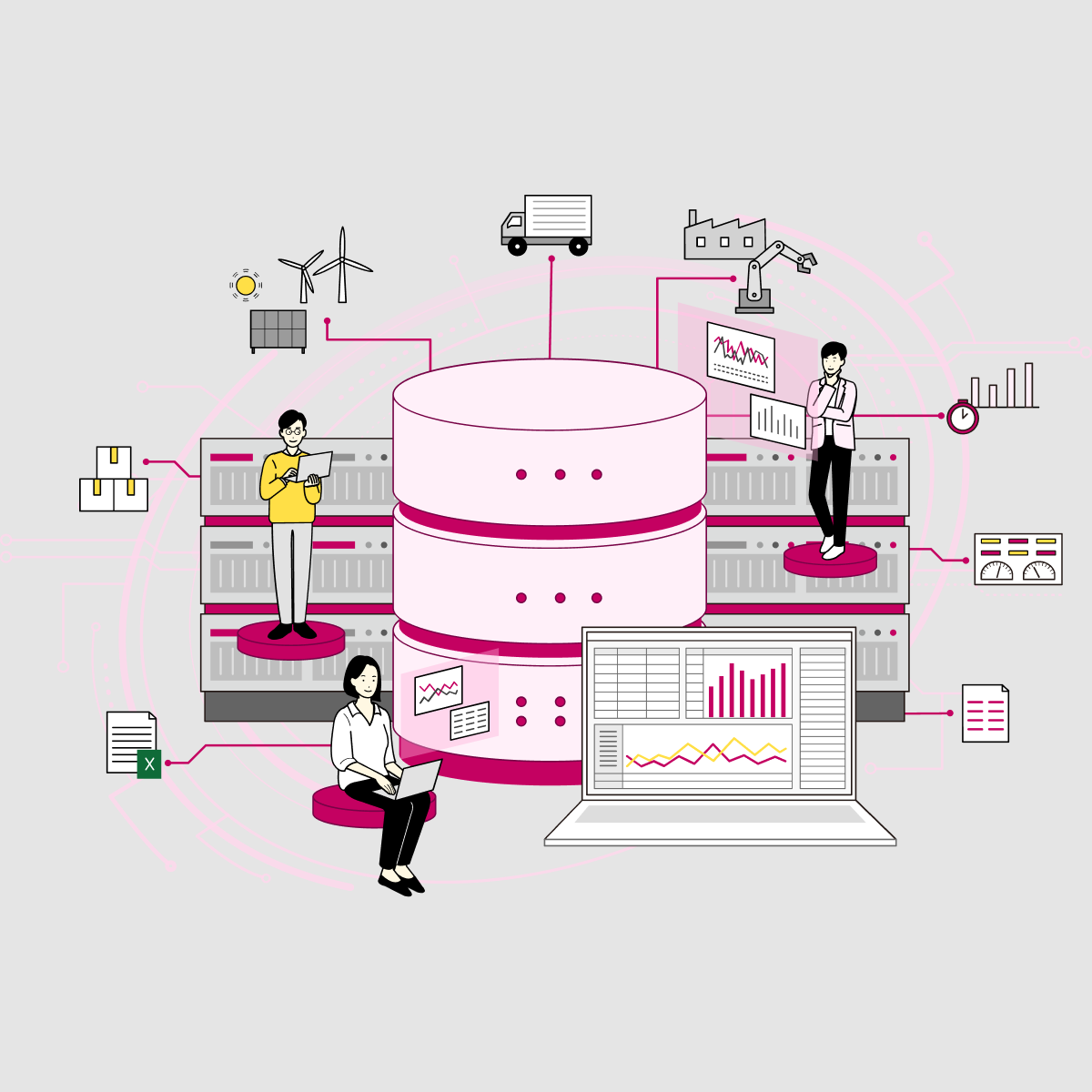

DWH(Data Ware House:データウェアハウス)とは、様々なデータを集約して保管するための仕組みのことです。

通常、社内には販売システムや製造システム、会計システム、CRMなど様々なシステムが存在します。各システムにはそれぞれ顧客データや製品データ、仕訳データなどが格納されていますが、これらのデータはあくまでシステムを動作させるために保持されているものです。

そのままでは、システム間にまたがったデータを組み合わせたり、任意の切り口で分析したりすることはできません。

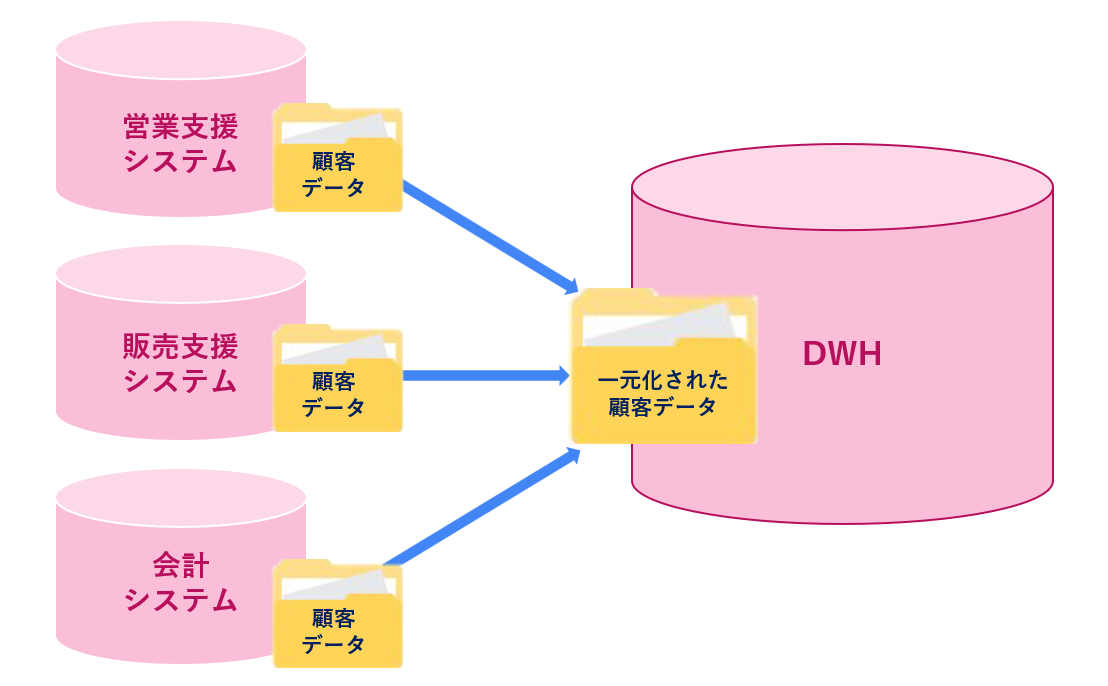

そこで、各システムに散らばっているデータをDWHに一元的に保管し、データの活用が進めやすくします。各システムに散らばっているデータをDWH上で統合することで、販売システムのデータと製造システムのデータのクロス分析や、顧客情報と購買情報による優良顧客の絞り込みなど、様々な分析がしやすくなります。

主な役割

DWHの主な役割は以下のとおりです。

横断的な分析を実現する

様々なシステムに眠るデータを組み合わせることで、新たな付加価値を生み出しやすくなります。

保存形式を統一する

データの保存形式が異なると分析の際に手間が生じてしまいます。DWHで保存形式を統一することで、分析を効率的に行うことができます。

データの消失を防ぐ

システムやファイル等に存在するデータは消失するリスクがあります。過去のデータを含めてDWHに保管することでデータの消失を防ぐことができます。

このように、DWHは企業におけるデータ活用の中心となり、利用しやすい形でデータを保持するものです。

DWHと他の仕組みとの違い

DWHとよく似た概念として、データベースやデータレイク、データマートといった仕組みも存在します。これらとDWHはどのような違いがあるのか、以下で整理します。

DWHとデータベース

データベースとは、一定の形式で整理されたデータ群のことを指す言葉です。

通常、システムにはデータを保管するためのデータベースが存在します。DWHも同様にデータを保管するためのものですが、両者は利用目的が違うことから、求められる性能も異なります。

データベースは、システムによる業務の遂行などに必要となるデータを保管することが目的です。アプリケーション上からの読み出しやすさや扱いやすさなどを考慮して設計され、一般的にはデータ分析に用いることは想定されておりません。

一方でDWHはデータの活用を主目的としています。そのため、分析のためのマスターデータの整備やデータの正規化、粒度の細かいデータ保持など、あらかじめ分析しやすい形にデータを整理して保管します。

また、DWHでは大量のデータを扱うことになるため、各DWH製品は大量のデータを高速に扱えるように工夫されています。さらに、DWHでは複数システムから集めたデータを同じスキーマで保存するため、横断的な分析も高速に行えるという特徴もあります。

このように、両者は目的に合わせて設計されているため、効果的なデータ活用を進めるためにはDWHを用意することが有効となります。

DWHとデータレイク

データレイクとは、DWHと同様に大量のデータを保管するための仕組みです。DWHとデータレイクの大きな違いは、扱うデータが「構造化データ」か「非構造化データ」であるかという点です。

構造化データとは、項目や桁数などが決まったデータのことです。たとえば、会員番号や氏名、住所、年齢などで構成される会員情報などは、構造化データの一例です。見出しの項目が決まっている表形式で扱えるデータと考えるとわかりやすいでしょう。

非構造化データは、構造が定義されていない、文章や画像、音声などのデータを指す言葉です。決まった軸での分析は行えませんが、AI活用のように大量の学習データから知識を抽出するような場面で有効なデータ形式となります。

通常、DWHは構造化データを保管対象とします。一方でデータレイクでは、非構造化データも含めて保管が可能です。

DWHとデータマート

データマートとは、特定の利用目的に合わせて作られた小規模のデータベースのことです。DWHとデータマートはよく似た概念ですが、利用範囲や規模が異なるものです。

データマートは基本的に目的に応じて必要なデータを集めます。DWHと比較して小規模な環境を構築しますので、コストを抑えることができます。

一方でDWHは一般的に全社的に構築され、様々なシステムと連携して社内に眠る大量のデータを収集し、利用できるようにします。

DWHとデータマートは併用することもできます。DWHから個別にデータを抽出し、利用しやすい形にしてデータマート上で分析を行うことで、DWHの幅広いデータを保管できるメリットと、データマートの機動力というメリットの双方を享受できます。

たとえば営業部門において、全社で保有しているDWHから個別に顧客データを抽出しつつ、部で保有しているSFAなどの情報と組み合わせてデータマート上に保存し、営業活動に活用するようなケースが考えられるでしょう。

DWHの利用方法と関連するツール

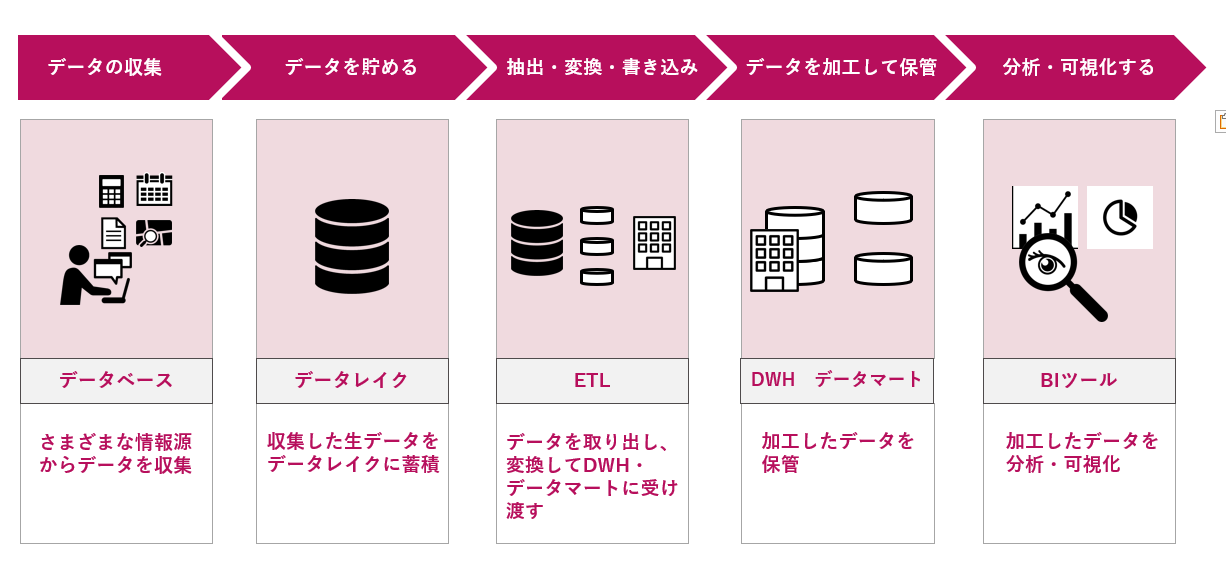

DWHは基本的にデータをためておく場所であり、実際にデータを集めたり、データ分析をしたりする際には関連する製品と組み合わせて利用することとなります。

データの収集には、ETLツールを利用して各システムのデータベースからデータを抽出・加工・整形することでDWHへ保管できるようにします。

また、データを分析する際にはDWHに保管されたデータをBIツールによりダッシュボード化・レポート化することも有効です。BIツールによりプログラミングスキルがない方でも、簡単にデータの集計や分析を行えます。

DWHの3つの特徴

以下ではDWHが備える3つの主な特徴をご紹介します。

大量データの長期的保存

普段の業務で利用するシステム上では、ストレージ容量の制約などのため過去のデータは消去されてしまい、最新のデータしか保管されていないケースも多いです。一方で、DWHでは大量のストレージを用意し、可能な限りデータを消去せずに蓄積していきます。

長期間のデータが存在すると、データ分析の幅も広がります。

時系列データの保管

DWHとデータ取得元となるシステムは、日次や月次など一定の頻度で連携し、DWHにデータを蓄積していきます。これにより、DWH上では時系列でデータが保管されていきます。データ分析のよくあるユースケースである前年比や前月比での指標の比較なども行いやすくなります。

さらに、品目ごとでの売上データの時系列分析や、顧客ごとの購買実績の時系列分析など、他の軸と時系列情報を組み合わせることで、より詳細な分析も可能となります。

データの統合

データの統合ができることもDWHの特徴です。たとえば、顧客情報と一口にいっても社内の営業支援システムには顧客の名称やこれまでの訪問内容などが格納されていますし、会計システムやERPなどには商品の販売情報が格納されています。

このように各システムに点在しているデータを、顧客という切り口で統一して扱えるようになるのがDWHの大きなメリットです。

DWHの主な活用シーン

DWHは具体的にどのような場面で活用できるのでしょうか。ここでは、DWHの活用シーンの具体例をいくつかご紹介します。

製造部門での活用シーン

製造業においては、センサーやカメラといったIoT機器による工場設備のセンシングに取り組まれている企業も多いのではないでしょうか?

工場内のIoT機器からは大量のデータが収集できますが、これらのデータの蓄積先としてDWHの活用が有効となります。DWHに格納したデータをBIツールで可視化することで、異常発生の検知や進捗の確認なども実施しやすくなります。

その他にも、物理的な距離がある本社と工場間におけるデータの共有において、各工場のシステムに保管されたデータをDWHに集約することで、全工場の情報を一元的に本社から確認するような取り組みも有効です。

営業部門での活用シーン

営業において、リード数や商談中の顧客数など、目標達成に向けた進捗状況を把握することは重要です。このような取り組みにおいても、DWHの活用が有効となります。

顧客への訪問状況や売上情報などをDWHに保管しつつ、BIツールでダッシュボード化することで、リアルタイムに目標への進捗を確認することができるようになります。

特に近年では、営業DXとして営業活動におけるシステム・データの活用も進みつつあります。限られた人員で効率的に営業活動を進めるためにも、データの可視化によるチーム内・部内での情報共有は有効です。

マーケティング部門での活用シーン

マーケティングにおいてもDWHによるデータ活用が有効です。

たとえばDWHに格納されたデータよる顧客の購買行動分析として、顧客属性データと購買データ、顧客へのアンケート結果などを組み合わせた分析が考えられますが、通常これらのデータはCRMや販売管理システム、WebやExcelなどに点在しています。DWHで各システムに散らばっているデータを統合することで、分析の切り口を増やすことができます。

また、自社が複数の事業を実施している場合、事業ごとに基幹システムが存在し、データもそれぞれの基幹システムに存在しているというケースもよく見られます。

事業Aと事業Bでデータを共有できれば、マーケティングの観点でも分析の幅が大きく広がります。このようなケースにおいて、DWHに事業A・事業Bのデータを集約することで、事業間でのデータ共有が可能となります。

DWH導入の流れ

DWH導入の大まかな流れは以下のとおりです。

1.導入目的・スコープの定義

まずはDWHの導入目的やスコープを定義します。自社のあらゆるデータを利用できるよう全てのシステムとDWHを連携させられれば理想ですが、現実的にはコスト面やプロジェクト遂行に必要となる人的なリソース面を考慮する必要があります。

また、目的なくDWHを導入してしまうと、せっかく導入したのに使われないシステムとなってしまうこともよくあります。

まずは自社でどのようにDWHを活用したいのか、その活用のためには、社内のどのシステムに眠るどのようなデータをDWHへ連携する必要があるのかを整理することがポイントです。

可能であれば、あらかじめユースケースを考慮したうえで、ユースケースに沿って蓄積対象とするデータを検討することをおすすめします。

2.製品選定

目的とスコープが定まったら、導入する製品について検討します。選定ポイントについては後述しますが、コスト面や機能面、他システムとの連携面、クラウド活用の可否などを含めて製品を選ぶことがポイントとなります。

DWH製品は多数存在しますのでその中で自社に合ったものを選ぶのは中々骨が折れますが、製品の選定は今後のデータ活用施策が成功するかどうかを分ける重要なポイントです。

入念な調査とベンダーへの確認を通して、ベストだと思われる製品を採用することをおすすめします。

3.環境構築

DWH製品自体の環境設定に加えて、DWHへデータを連携できるようにETLツールなどを導入・設定する必要もあります。

また、分析のためにBIツールやAI分析環境などを用意することも検討します。

既存システムからデータを連携する際に、既存システム側にデータの出力機能がない場合、データ連携のための工数が発生する可能性もある点に留意も必要です。

手作業でデータを抽出・連携することも不可能ではありませんが、運用の手間を考えると現実的にはデータ連携機能の構築が必要となりますので、環境構築における予算取得やスケジュールの検討においては既存システム側の改修についてもあらかじめ考慮すべきです。

4.データマネジメント

DWHの持つ性能を最大限発揮できるようにするためには、データマネジメントの活動も必要です。

データマネジメントとは、いつでもデータを活用できるように継続的にデータを維持・管理していく活動のことです。データはどうしても時間と共に陳腐化していきます。データのメンテナンスを継続的に行い、データの鮮度を保つ必要があります。また、データをビジネスで活用できるようにサポートしていく役割も求められます。

加えて、データ活用においては機密情報の漏えいなど、セキュリティリスクも考慮しなければなりません。組織的なデータ活用を進めるべく、ガバナンスの強化もデータマネジメントの活動として実施していく必要があります。

DWHの選定ポイント

それでは、DWHの導入にあたってはどのような観点で製品を選べばよいのでしょうか。以下では、DWHの選定ポイントについてご紹介します。

オンプレミスとクラウドの選択

DWHの構築環境として、大きくオンプレミスとクラウドの2種類が存在します。近年ではDWHに限らずクラウド化の動きが進んでいますが、両者にはそれぞれメリットがあり、必ずしもどちらが良いとは言えません。自社の状況に合わせて選択する必要があります。

データの最大容量が見通せず、データが増えていく可能性がある場合は拡張性に優れるクラウドにメリットがありますが、ある程度データの容量が決まっており、またセキュリティ的にも社外にデータを出したくない場合は、オンプレミスにもメリットがあります。

初めからクラウド・オンプレミスと決め打ちするのではなく両者のメリット・デメリットを比較したうえで選択すべきでしょう。

セキュリティ

機密情報を含めたデータを扱うことになるDWHにおいては、セキュリティ面は重要な要素となります。特にクラウド環境で利用する場合、データの管理がクラウド事業者側に委ねられるため、信頼できるクラウド事業者を選ぶことがポイントです。

たとえば、クラウド事業者がセキュリティに関する「ISO/IEC 27017」などの認証を取得しているかは一つの判断基準となります。クラウド環境を採用する場合は、事業者がどの様な認証を取得しているかについても確認してみるとよいでしょう。

また、認証だけでなくセキュリティの担保のためにどのような運用を行っているかについてもクラウド事業者へヒアリングしてみることをおすすめします。セキュリティに対してどの様な意識を持っているかは、自社のデータを預ける上で重要なポイントです。

処理速度・容量等のスペック

大量のデータを扱うDWHでは、データの処理速度が重要となります。ただし、処理速度は事前に製品ごとの比較が難しく、製品を導入した他社の評判などを踏まえて判断する必要があります。

場合により、事前にサイジング調査としてPoCを行い、どの程度の処理速度が出るかを検証することも有効です。PoCの実施は比較的低コストで実施できるため、いざ導入してみて大失敗をしてしまうリスクを軽減するための良い方法となります。

その他にも、ディスク容量やメモリ等のスペックについても検討が必要となります。自社の総データ量はどの程度か、ある程度目星をつけた上での検討が必要です。

コスト

当然ながら、コスト面は重要な比較ポイントです。クラウド環境の方が低コストと思われがちですが、実際にはオンプレミス・クラウドどちらがコストを抑えられるかは一概に言えません。

長期間利用した際のトータルコストでは、オンプレミスに軍配が上がるケースもあります。

想定されるデータ量などのスペックを仮定したうえで、5年間など一定期間でどの程度の総コストがかかるかといった観点で、製品別の比較を行ってみることをおすすめします。

他システムとの連携

DWHはシステム単体では効果を発揮することができず、BIツールやAI分析環境と連携して初めて力を発揮することができます。

どのようなBIツールやAI分析環境と連携しやすいかは製品により異なります。自社で既に利用している分析環境がある場合は、既存環境との連携性についても検討が必要です。

もし、既存のデータ分析環境などを構築していない場合は、DWHとセットで導入できるBIツールや可視化ツールなどを導入するという選択肢もあります。特段環境に制約がない場合は、手軽にデータ蓄積・分析の両環境を構築できる有効な選択肢となります。

企業におけるDWHの活用事例

DWHは企業においてどのように活用されているのでしょうか。以下では、DWHの実際の活用事例をいくつか紹介します。

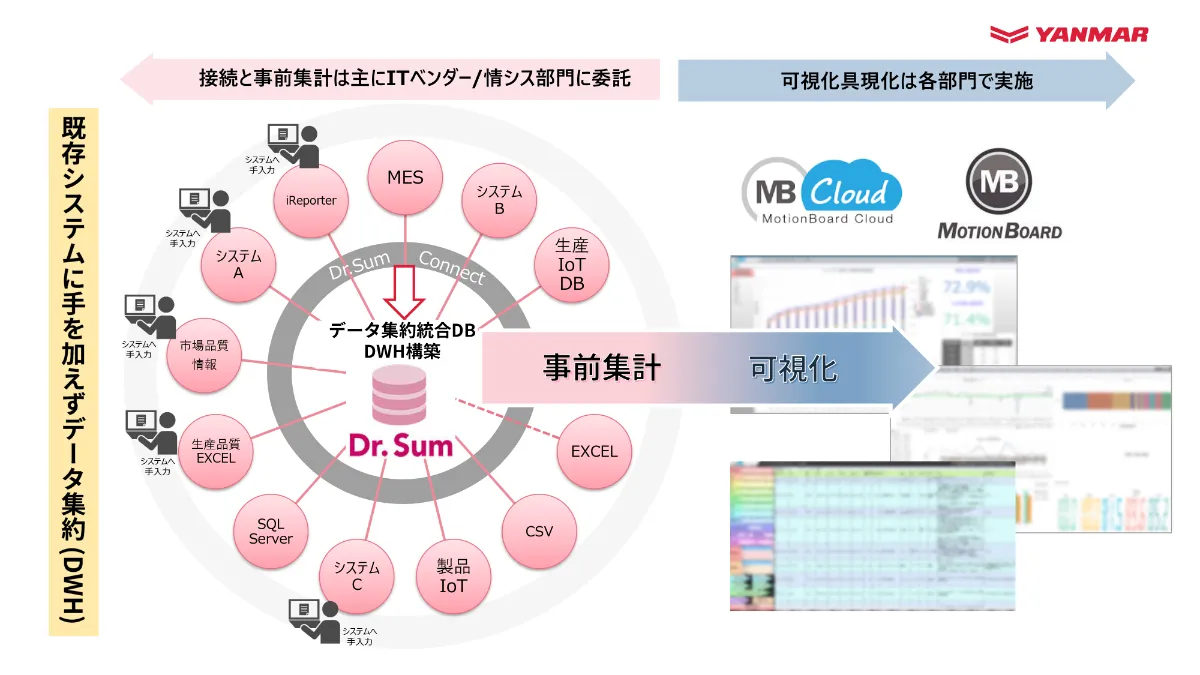

全社的なデータ統合・活用の実現:ヤンマー建機株式会社

小型建設機械を中心に日本と世界で事業を展開するヤンマー建機株式会社では、ウイングアークのBIダッシュボード「MotionBoard(モーションボード)」とデータ分析基盤「Dr.Sum(ドクターサム)」を導入し、全社的なデータ統合・活用を実現しています。

同社では、各部門が利用している別々のシステムからデータを収集し、Excel等で集計・加工する作業に苦労しており、またスピード感をもって経営への報告もできていませんでした。そこで同社では、DWHとしてDr.Sumを導入することで、社内システムのデータを一元化。併せて、データ活用を進めていくため、企業文化の変革も実施しました。

結果として、2年弱という短期間でデータ活用とDXを急速に進展させることができました。短期間で成果を挙げられることができた背景として、同社では「各システムからデータだけをDr.Sumに取り込んだ」「スピードや効率を考えて、そうしたシステム構築を地元のベンダーさんに依頼した」という点を挙げています。また、Excel作業などで困りごとを抱えているメンバーがDr.Sumを活用することで課題を解決した結果を社内の各部門に持ち帰ってもらうことで、マネージャークラスへの啓蒙と多部門への浸透を図っていったことも大きかったとのことです。

▼ヤンマー建機株式会社の活用事例をもっとみる

2年弱という短期間でデータ活用の文化を定着 DXによって新しい価値を生み出し企業文化、働き方を変革する秘策とは?

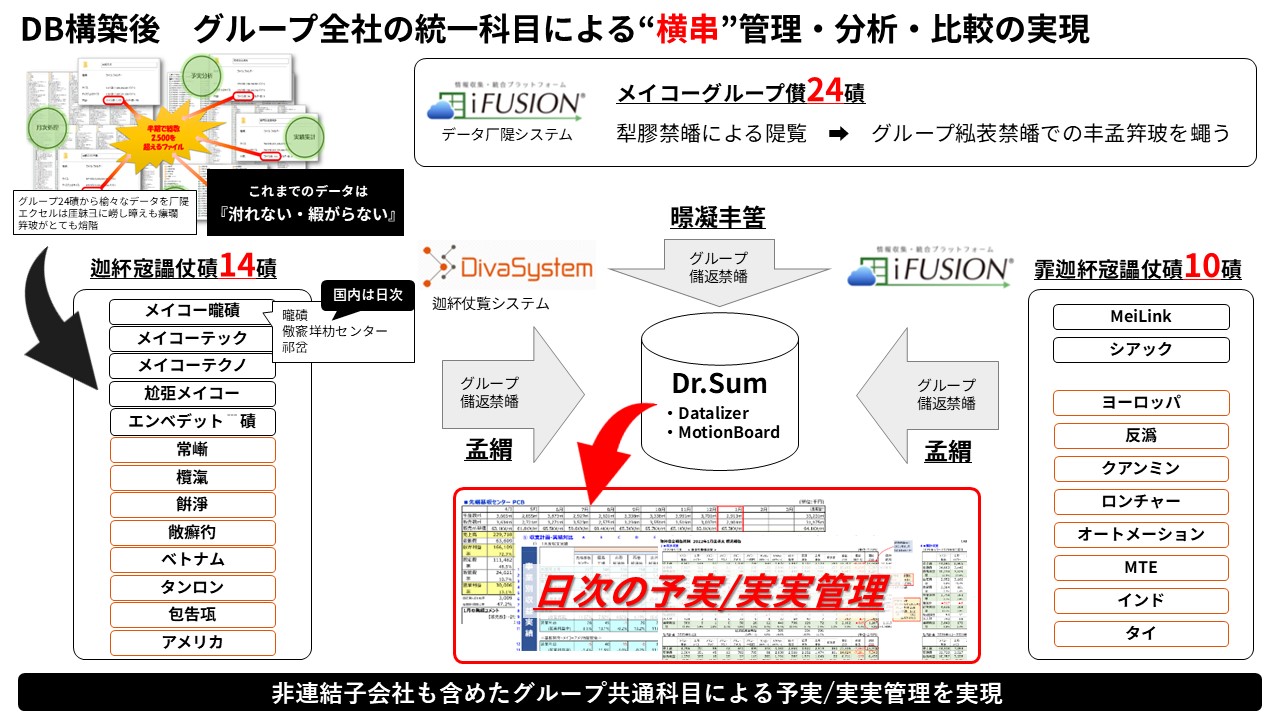

経営管理統合DBの内製化:株式会社メイコー

プリント基板の国内トップメーカーである株式会社メイコーは、経営管理統合DBプロジェクトによりグループ全社の勘定科目、会計処理ルールを統一。Dr.SumとMotionBoardにより非連結対象の会社を含む全てのグループ全体の収支、予実などを効率的に管理・分析・比較できる会計DXを実現しました。

DWHと連携したBI上にて、経営層はグループ24社の経営状況や収支、競合他社との比較が可能となり、また各部門では自部門の予実管理などにも活用しています。従来は半期で2,500を超えるExcelの受け渡しを行うなど膨大な手間がかかっていましたが、Dr.SumとMotionBoardによりそれらの作業は激減。業務の精度、効率が向上しました。また、PLから項目別にドリルダウン、ドリルスルーを行える環境を構築し、売上、仕入、経費明細など伝票単位での分析も可能となりました。

これらの取り組みは経理部門の3名の社員が内製化したものです。取り組みには苦労されたそうですが、ウイングアークのサポートも受けながらデータの可視化を実現しまた。

▼株式会社メイコーの活用事例をもっとみる

グループ24社の経営管理統合DBをたった3名の経理で完全内製化 半期で2,500を超えるExcel受渡を大幅削減し分析中心の業務へ変革

データ活用に有効なDWH「Dr.Sum(ドクターサム)」とは?

ウイングアークでは、データ活用に有効なDWHとして活用ができる「Dr.Sum」を提供しています。

Dr.Sumでは、大量データの高速集計・多重処理に特化した分析用のエンジンを搭載しており、大量データの分析もストレスレスで実現できます。また、ノンプログラミングで開発を行えるため、どんな方にも扱いやすいという特徴もあります。

導入にあたっては高価なサーバーなども不要であり、安価にDWHを構築することができます。また、クラウド環境でのサービス提供も可能です。拡張性や構築・運用負荷の低減を重視されたい場合にはクラウド環境はおすすめの選択肢となります。

IoT機器から得られたセンサー情報の取り込みにも対応しており、データ取得の単位時間の設定やノイズデータの除外などにより、センサー情報も活用しやすいというメリットもあります。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

この記事では、DWHの役割や活用シーン、選定のポイントや企業での取り組み事例などについて詳しくご紹介しました。

データ活用におけるポイントは、できるだけ多くのデータを使いやすい形で蓄積していくという点にあります。DWHを構築し、社内システムと連携してデータを蓄積することで、データ分析を進めやすくなります。

データ活用を進めたい企業においては、DWHの構築を検討してみてはいかがでしょうか。