ETLの基本概要

企業のデータ活用が本格化する中、業種や企業規模を問わず多くの現場でETLが必要とされています。従来の手作業によるデータ収集や加工では、現代のデータ量を扱いきれません。ここでは、そもそもETLとは何か、なぜ今注目されているのかを見ていきましょう。

ETLとは何か

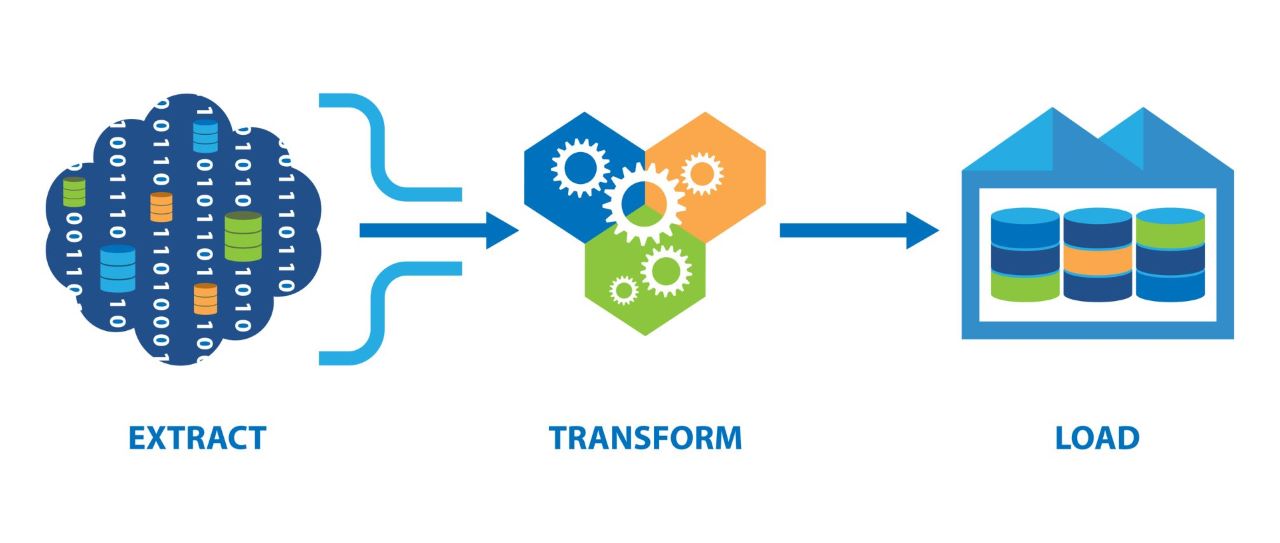

ETLとは、データを抽出して利用しやすい形式に加工し、出力処理をするための仕組みです。「Extract(抽出)」「Transform(変換)」「Load(格納)」の3つの言葉の頭文字を繋げてETLと呼びます。

企業では、社内外に保存されている情報を集めてデータを活用しなければなりません。しかし、各部門で扱うデータは、その記載ルールが異なっていたり、数字や日付の形式がばらばらだったりします。ETLは、こうしたデータを業務で使いやすい形に自動で整えます。

例えば、A部門では「ショウヒン」と全角で記載され、B部門では「ショウヒン」と半角で記載されている商品名や、「¥1,000」や「1,000円」の値段表記を統一します。整えたデータは、最終的にデータベース(DWH等)やBIツールにまとめて格納するといった処理を自動的に行います。

ETLが注目される理由

データの管理や集計を手作業で行う現場では、ヒューマンエラーや属人化が起こりやすくなります。また、部門ごとに集められたファイルの形式や作業手順が人によって違うため、データの食い違いや引き継ぎの混乱も起こりやすくなります。クラウドやIoTの普及によってデータ量は年々増加し、複雑なマクロや関数に頼る現場も少なくありません。このような課題が積み重なると、集計作業に時間を取られ、本来の業務や経営判断が遅れる原因になります。

そこで、多くの企業でETLでの集計や変換を自動化する動きが広がっています。ルール化された仕組みを使えば、だれが担当しても一定の品質でデータを扱うことが可能です。ETLは、業務の属人化を防いで現場の負担を大幅に軽減する仕組みとして、導入が進んでいます。

BI(ビジネスインテリジェンス)でのETLの役割

BIを活用して、欲しい情報をすぐに出したり、現場の経営判断に繋げられる環境を構築したりするためには、質の高いデータと整備が欠かせません。各部門やシステムで管理方法や記録の粒度が異なると、数字の不一致や、同じ項目なのに表記が異なるといった混乱が起こりがちです。

このような問題を解決できるのが、ETLによる自動データ整備の仕組みです

例えば、BIダッシュボードで今週の売上や在庫の推移などを瞬時に可視化できるのは、ETLで集約・変換されたデータがあるためです。定期的な集計や複雑なルールも、自動化されたETLの処理に任せることで、集計基準や数値のズレを気にせずに分析できる環境が整います。データ基盤ができれば、部門ごとや現場ごとのレポートの定義を合わせる作業や、再集計を繰り返す手間も大幅に低減するでしょう。

BIツールの効果を最大限に引き出すには、ETLの仕組みが欠かせません。

ETLとELT・EAI・DWHの違い

ETLを学ぶとき、関連用語や似た用語の意味を正しく把握しておく必要があります。ここでは、データ連携や分析基盤の主要な用語について見ていきましょう。

ETLとELTの違い

ETLとELTは、見間違いだけではなくその内容も勘違いしやすい用語です。どちらも企業データの統合や分析基盤で使われる仕組みですが、処理の順番とデータを変化する場所に大きな違いがあります。

ETL(Extract, Transform, Load)は、前述のように「抽出、変換、格納」の順で処理します。複数の業務システムからデータを抽出したあと、データベースに投入する前にデータの形式や値を変換して整理します。最終的に整ったデータだけをDWHなどに格納する流れです。

一方、ELT(Extract, Load, Transform)は「抽出、格納、変換」の順です。データを抽出したら、生データをそのままDWHなどの保管先に投入します。その後、必要なタイミングで保管先の処理能力を活用してデータの変換や加工を行います。

近年増えているクラウドDWHを利用する企業では、大量データを一気にDWHへ保管して、必要なときに変換や集計ができるELTを採用します。オンプレミスでデータ品質や細かなルール統一を重視する場合には、ETLの方が適しているでしょう。

ETLとEAIの違い

ETLとEAIは、いずれもシステム間でデータを連携する技術ですが、目的と処理スタイルに違いがあります。

ETLは、主に大量データの一括集約と変換、格納が得意です。例えば、1日1回、夜間に全店舗の販売データをまとめてDWHに登録するなどの使い方です。

一方、EAI(Enterprise Application Integration)はリアルタイム処理やトランザクション連携を強みとしています。例えば、商品在庫管理システムで入荷が登録された瞬間に、自動で出荷管理や会計システムへの情報反映をするなどの活用方法です。即時性が求められる業務や、複数システムとの同期が必要な業務に向いています。

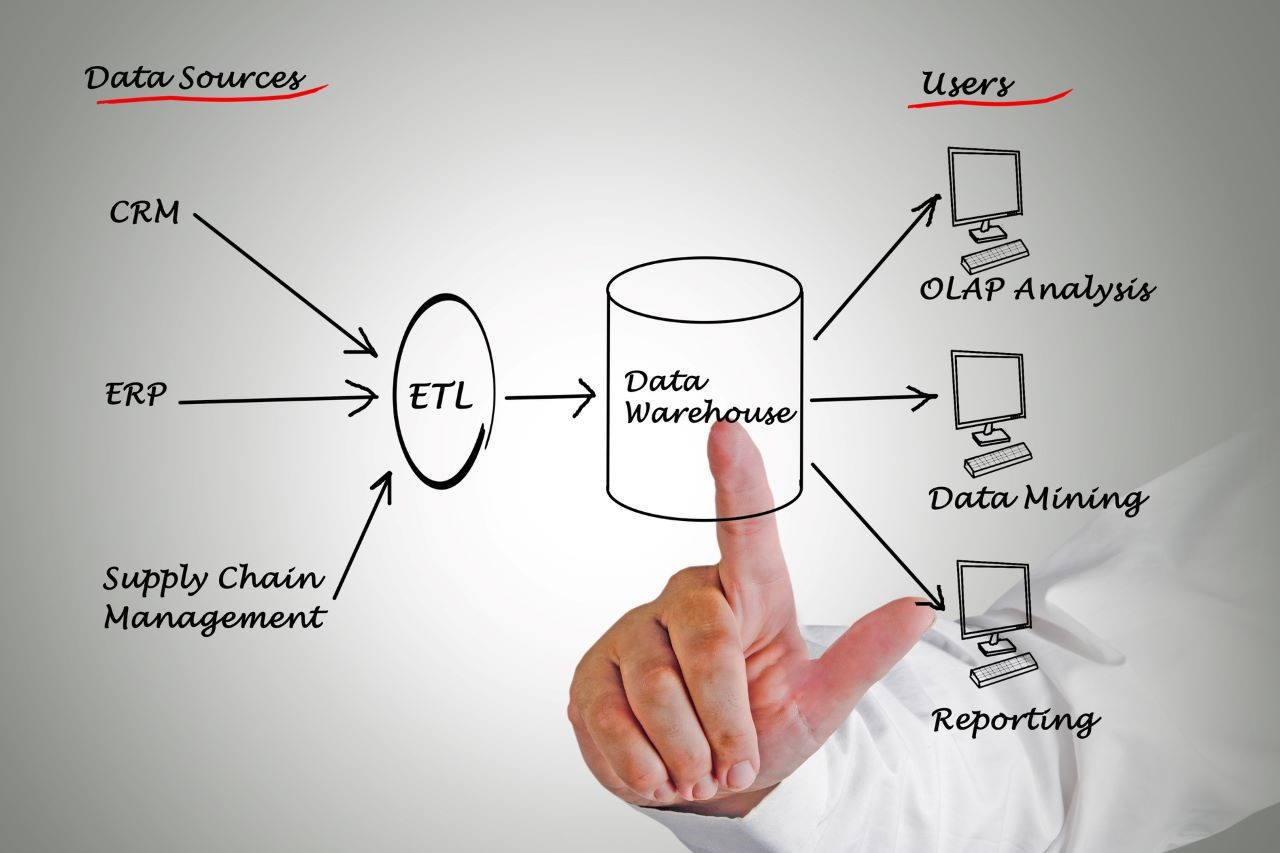

ETLとDWHの違い

ETLとDWH(Date Ware House)は、役目が明確に分かれています。

ETLは、データを集めて変換し、目的に合う形に整えるプロセスやルールのことです。

一方、DWHは、さまざまなシステムから集めたデータを格納して、分析や検索がしやすいように整理して保管する専用のデータベースです。

例えば、製造業では、各工程の生産システムから、ETLで稼働データを収集して統一されたフォーマットに整え、DWHに格納します。DWHに蓄積されたデータは、BIツールなどを通じて可視化されます。つまり、ETLがデータの整備をして、DWHがデータの保管と管理を担います。

ETLプロセスの3つのステップ

ETLは「データ抽出(Extract)」「データ変換(Transform)」「データ格納(Load)」という3つの段階で構成されます。ここでは、ステップごとにそれぞれのポイントを見ていきましょう。

ステップ1:データ抽出(Extract)

ETLの最初のステップは、必要なデータを集める作業です。生産システムや販売管理システム、外部のSaaSサービスなどのさまざまな情報源からデータを集めます。各システムで接続方法やデータの保存形式が異なるため、データを抽出するときには、どのデータが、どこに、どの形式で保存されているかを正確に把握することが重要です。

例えば、CSVやエクセルで毎日出力されるファイル、クラウド経由で取得する情報など、抽出先に合わせた方法を選ぶ必要があります。データの取得タイミングや、どこまで自動化できるかを把握することも重要なポイントです。

ステップ2:データ変換(Transform)

データ変換では、データを業務で使いやすい形に整える作業を行います。抽出したデータは、そのままでは使いづらいことがほとんどです。そのため、統一されたフォーマットに変換して、一括で扱えるようにします。

代表的な変換処理としては、不要な行や列の削除、カラム名の統一、コードの変換、単位やフォーマットの統一などが挙げられます。また、異常値の補正や複数ファイルの結合や分割といった処理もあります。

これまで、現場で人が行っていた作業をルール化して、自動で再現できるように設計するのがポイントです。また、どのタイミングで、どの変換処理を行うかによって、集計や分析の精度が変わることもあります。

ステップ3:データ格納(Load)

最後に、整えたデータを所定のシステムやデータベースに格納(ロード)します。多くの場合は、DWHやBIツール用のデータベースが格納先です。データ格納の際には、全件上書きや差分追加、一部更新など、業務に合わせた格納方法を指定します。

集計ミスやデータの上書き事故に繋がる設定ですので、運用手順を明確にしておくことが大切です。蓄積されたデータは、集計や分析、リアルタイムのダッシュボード表示に活用できる状態になります。

よくあるETLツールの選定ポイントとその限界

ETLにはさまざまな種類があります。どれを選べば現場で役に立つのかを悩む担当者も少なくありません。ここでは、導入時に重視すべき点と、運用時の注意点などについて見ていきましょう。

ツール選定で重視すべき機能

ETLツールを選ぶ際には、現場で本当に運用しやすいかが重要なポイントになります。

まず、接続できるデータソースの種類が大きな選定基準です。自社が使っているシステムやクラウドアプリ、IoT機器や外部APIなど、多様なデータに手間なく繋げられるかどうかを確認しましょう。

変換処理の柔軟さも大切です。複雑なルールや例外処理をGUIで直感的に設定できるかどうか、バージョン管理やテスト機能が整っているかなどは、実際にデータを扱う従業員の安心感に繋がります。定期処理やトリガー自動化の仕組みがどこまで用意されているかも重要です。夜間の自動実行やファイル更新の検知による即時処理など、柔軟なスケジューリングができれば担当者の負担が大幅に軽減します。

ブラックボックス化のリスク

ETLツールを導入しても、処理の内容や連携ルートがブラックボックス化していたという悩みは少なくありません。例えば、ETLツールの設定画面上で複雑な処理が何十にも組み合わせてあると、新しい担当者などは「どこで何が行われているか」が一目で把握できなくなります。

障害やトラブルが発生した際に、どの工程でエラーが出ているのかをトレースしにくい構造は、現場の不安要素になります。そのため、フロー図などでの設計の可視化や、操作履歴や変更ログの定期的な見直しが大切です。

運用・拡張時の課題

導入当初はうまく運用できていても、連携先の追加や既存システムの改修などで課題が発生するケースがあります。新たなシステムとの連携やデータ変換ルールの追加を行う際に簡単に設定変更ができるツールでなければ、設定変更にコストや時間がかかってしまうのです。

また、一部の処理を手作業でカバーするなどの運用対処が必要になると、ETL導入の意味が薄れてしまうでしょう。作業手順書や引き継ぎのドキュメント整備が追いつかず、メンテナンスやエラー対応で現場が混乱する可能性もあります。

このような課題も意識して、ETLツールの選定と設計をすることが大切です。

「ETLを検討中」の企業にこそ知ってほしい“もうひとつの選択肢"

ETLツールの選定で悩む企業が増えています。そこで求められているのが、現場のITスキルやリソースに関係なく短期間でデータ連携や自動化を実現できるソリューションです。

ここでは、ウイングアークが提供するETLプラットフォーム「Dr.Sum Connect(ドクターサム コネクト)」について、従来型のETLとの違いや現場で使いやすい理由などを見ていきましょう。

Dr.Sum Connectとは

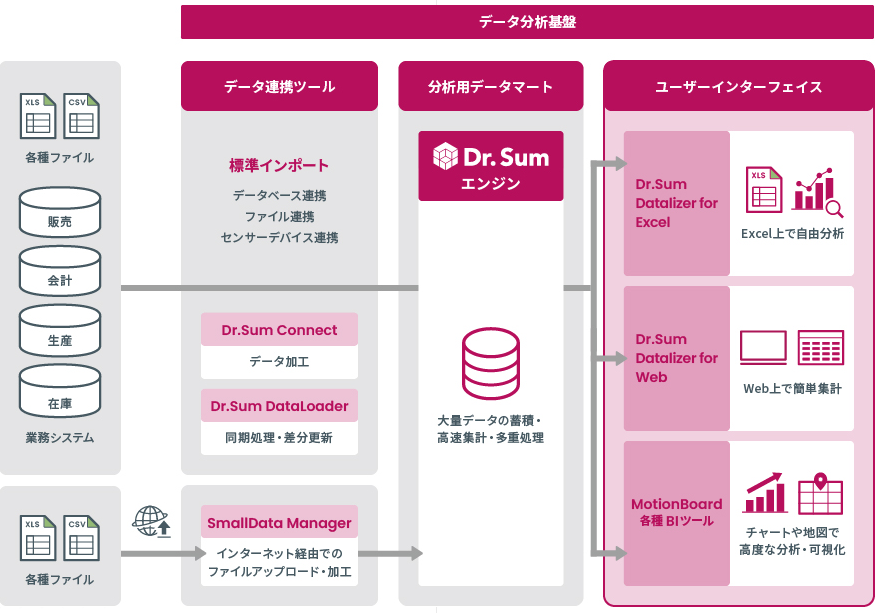

Dr.Sum Connectとは、さまざまなデータソースからデータを取り込み、クレンジングや加工・統合を行うためのETL/EAIツールです。特に異なるデータベースの統合など複雑な加工処理が必要な場合に活用されます。

Dr.Sum Connectの主な特徴は、GUI操作だけでデータ処理を定義できる点や、多くの変換ロジックがアイコンとして豊富に提供されているところです。

また、各種商用DBやクラウドサービスに対応する豊富なデータベースアダプターを備えています。スケジュールやファイル監視など多彩なトリガーで処理を自動化できる点も大きな魅力の一つです。

現場で使いやすい理由

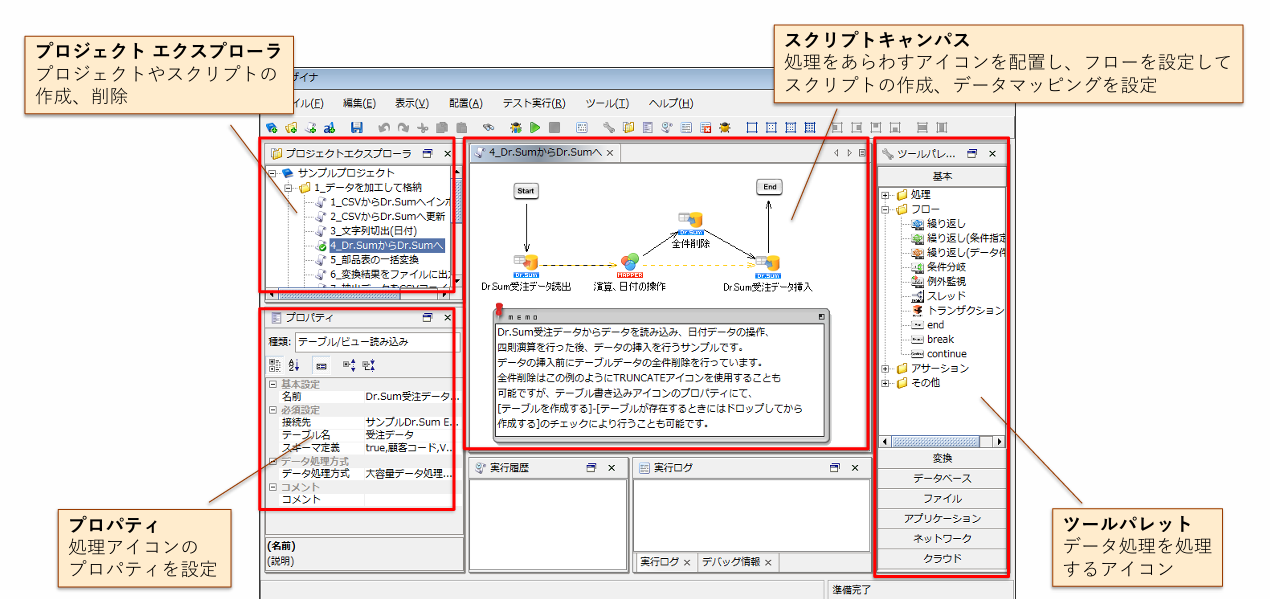

現場担当者にとって使いやすい理由は、直感的なGUI操作ができる点です。

データの処理の定義は「Connect Studio」というGUIベースの統合環境で行います。「デザイナ」画面でツールパレットから処理アイコンをキャンバスに配置して、線で繋いでフローを設定します。複雑なコーディングが不要で、アイコンのプロパティを設定するだけで処理内容を定義できます。

また、文字列変換や数値計算、条件分岐や集計など、データ加工・制御に必要な変換ロジックがあらかじめアイコンとして用意されています。そのため、専門的な知識がなくてもアイコンを組み合わせて簡単にデータ処理フローを構築できます。

自動化を実現する機能

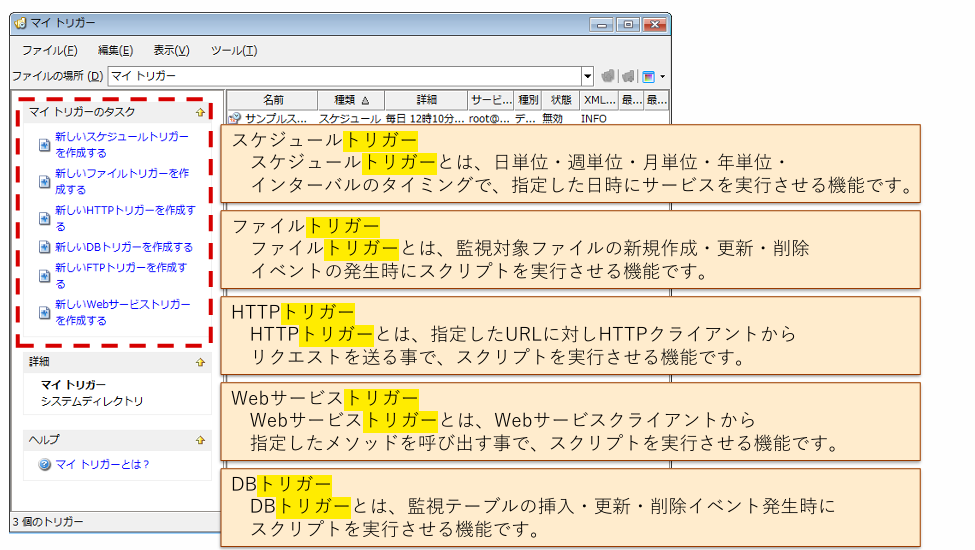

Dr.Sum Connectには、データ連携処理を自動化するさまざまなトリガーが用意されています。

スケジュールトリガーを使えば、日時や週次などの決まったタイミングで処理を自動化できます。特定のファイル作成やDBデータ更新を検知して処理を開始することも可能です。作成した処理定義(スクリプト)をサービスとして登録すれば、Connect Server上での自動実行や外部からの呼び出しが可能になります。また、データクレンジングや加工はアイコン操作で実行できます。

ETLツールだけでは終わらない「データ分析基盤」Dr.Sum(ドクターサム)の力

Dr.Sumは、データ分析だけではなく、ETL処理後の集計や分析、レポート配信までカバーできるという特徴があります。ここでは、Dr.Sumの基本や、ETL処理の先にあるBIツール「MotionBoard(モーションボード)」との連携などについて紹介します。

多次元集計エンジンDr.Sumとは

Dr.Sumは、企業のデータ活用に必要な機能を持つ高速な多次元集計のデータベースエンジンです。だれでも使える操作性の高さと、膨大なデータを瞬時に集計・分析できるパフォーマンスを両立しています。

例えば、数百万件の受発注データや、日々増え続ける営業・生産・在庫情報も、リアルタイム集計が可能です。

従来はIT部門に集計依頼を出していたような複雑な分析も、Dr.Sumならば即座にレポートを出力できます。現場や経営層それぞれの視点を反映できるのがDr.Sumの強みです。

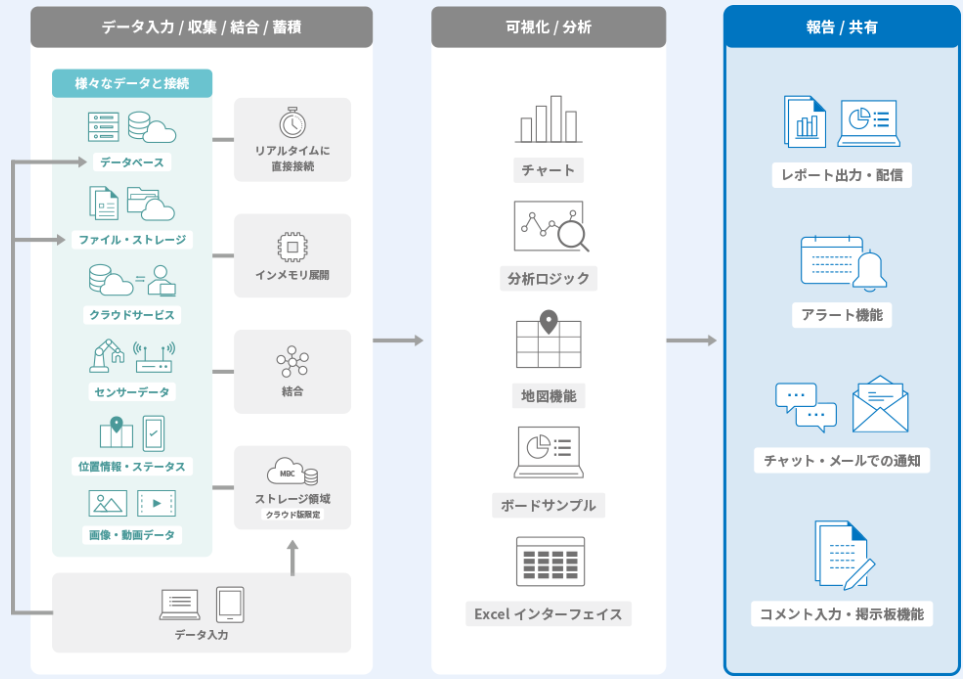

分析・レポート配信までの一元化

Dr.SumとBIツールのMotionBoardを連携すれば、分析結果の活用までをワンストップで完結できます。ETLから集計分析、レポートの自動生成と配信までを一元管理することが可能です。

例えば、毎月の売上レポートや在庫分析表を、決まったタイミングで自動集計してPDF化し、関係者へのメール配信までを自動で運用できます。

この仕組みを使えば、エクセルでのレポート作成を手作業で行う必要もなくなります。また、集計担当者しかレポートを作れないといった状態から脱却して、だれでも、いつでも、同じ品質のデータを扱うことが可能です。

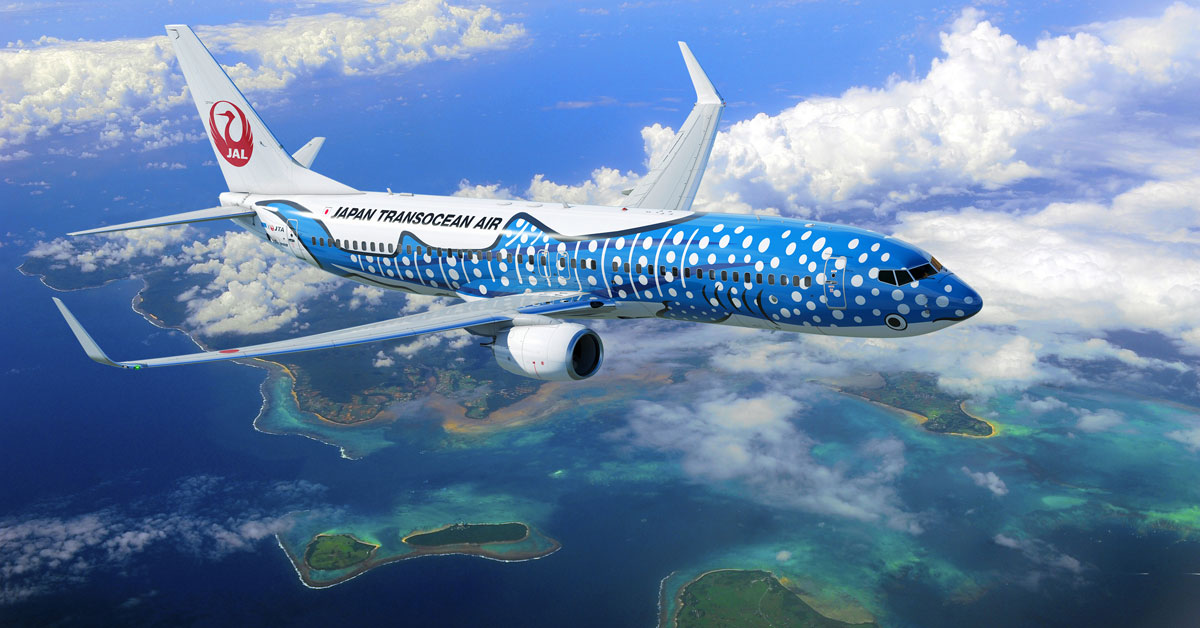

事例紹介|JTA(日本トランスオーシャン航空)がDr.Sumで実現した業務改善

日本トランスオーシャン航空株式会社様は、沖縄県を拠点とするJALグループの航空会社です。同社では、システムの老朽化が進んでおり、特に間接部門において、手作業に依存したデータ集計やレポート作成といったノンコア業務に多大な工数を費やしているという課題がありました。

業務分析に必要なデータはシステムごとに管理されており、担当者は個別にデータ提供を依頼する必要があります。そのため、タイムラグが発生し、リアルタイム性の高いデータを入手することが困難でした。

また、主にExcelで行われていたレポート作成作業は、複雑なマクロが必要なことから担当者が限られています。これが、属人化やブラックボックス化を招いていました。

そこで同社は、Dr.Sum Connect、Dr.Sum、MotionBoardの一連のソリューションを導入しました。

課題

- 手作業によるデータ集計やレポート作成に多くの工数を費やしていた。

- データが各担当者で散在し、必要なデータが必要な時に閲覧できず、部門間で重複作業が発生していた。

- レポート作成がExcelで行われ、複雑なマクロによる属人化・ブラックボックス化を招いていた。

これらの課題を解決するためのETLツールとDWH、BIツールを、「Dr.Sum Connect」「Dr.Sum」「MotionBoard」で構築しました。特にDr.Sum Connectは、GUI操作だけでデータ処理を定義できることや、さまざまなトリガーで処理を自動実行できるなどの特徴があります。これを生かし、データソースからのデータ統合・加工に活用しました。

「Dr.Sum Connect」「Dr.Sum」「MotionBoard」導入の効果

- 予実差異分析をはじめとするデータ分析の精度向上およびスピードアップ。

- 業務現場の担当者からの要望に応じたボード提供や、BIツールでの迅速な機能開発による効率化。

Dr.Sum Connect、Dr.Sum、MotionBoardの導入により、これまで各部門で手作業やExcelで行っていたデータ集計・レポート作成作業を大幅に削減しました。毎月実施しなければならない予実差異分析の効率化や、分析の精度向上とスピードアップに大きく貢献しています。また、エクセル出力機能を備えた業務アプリケーションをBIツールで実現しました。

▼日本トランスオーシャン航空株式会社の活用事例をもっとみる

ETL、データウェアハウス、ダッシュボードをワンストップで導入し、財務、教育、サービス関連のレポート・分析業務を自動化

まとめ

現場ごとに異なるデータを正確に活用するには、ETLによる自動化が不可欠です。エクセル集計やレポート作成の負担を減らし、属人化やヒューマンエラーを防ぐこともできます。

ETLツールにはさまざまな選択肢がありますが、中でもDr.Sum Connectがおすすめです。GUIベースでノーコードでの開発が可能ですので、プログラム知識がなくてもデータ整理ができます。データウェアハウスとなるDr.Sumと、BIツールのMotionBoardを連携させれば、現場と経営層が同じ情報を元に意思決定できる仕組みの構築が可能です。

これからETLの導入を考えている担当者は、Dr.Sum Connectを中心としたソリューションもぜひご検討ください。