データプラットフォームとは

データプラットフォーム(Data Platform)とはどのような概念であり、なぜ近年注目されるようになったのでしょうか。

まずはじめに、データプラットフォームの概要や必要性について紹介します。

データプラットフォームの概要

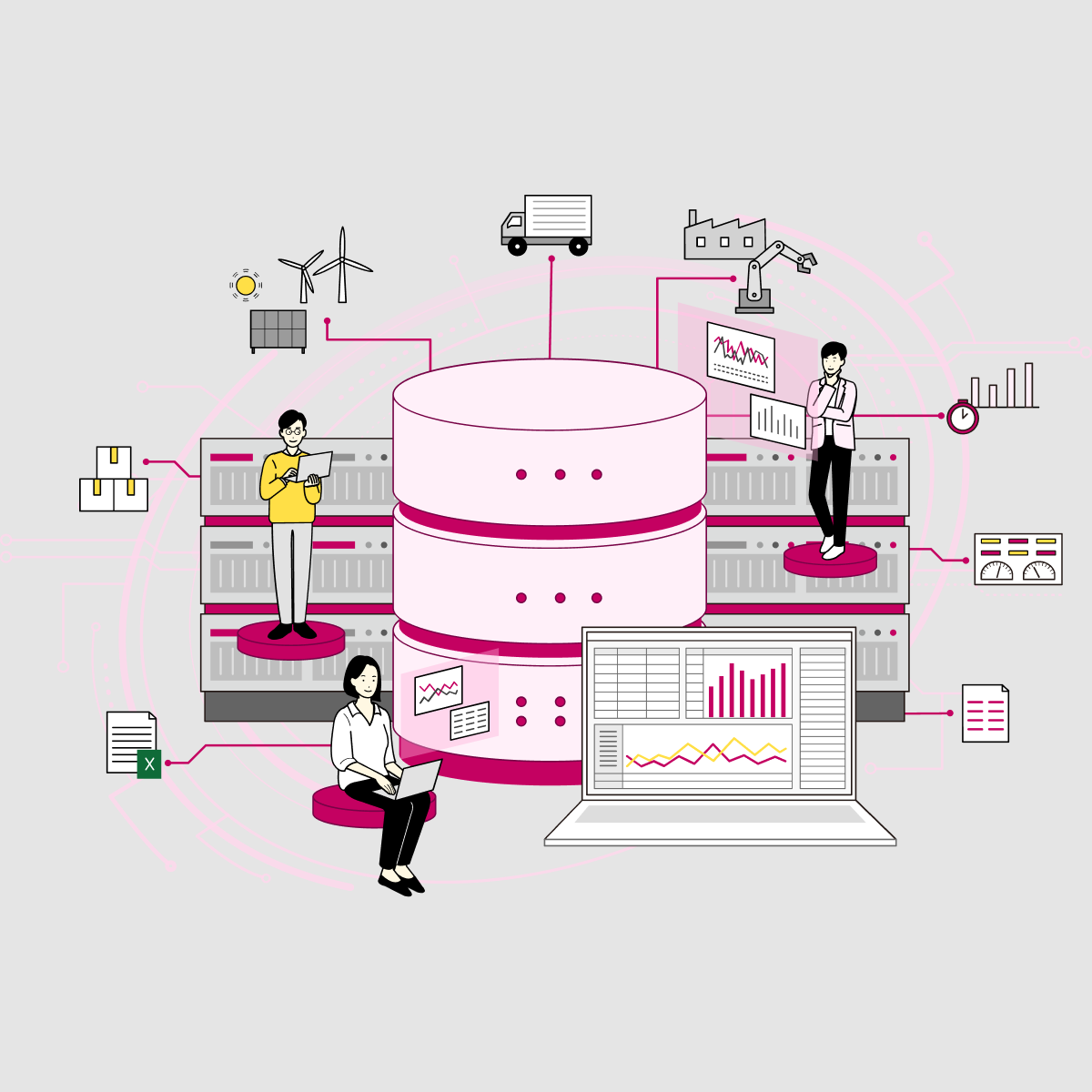

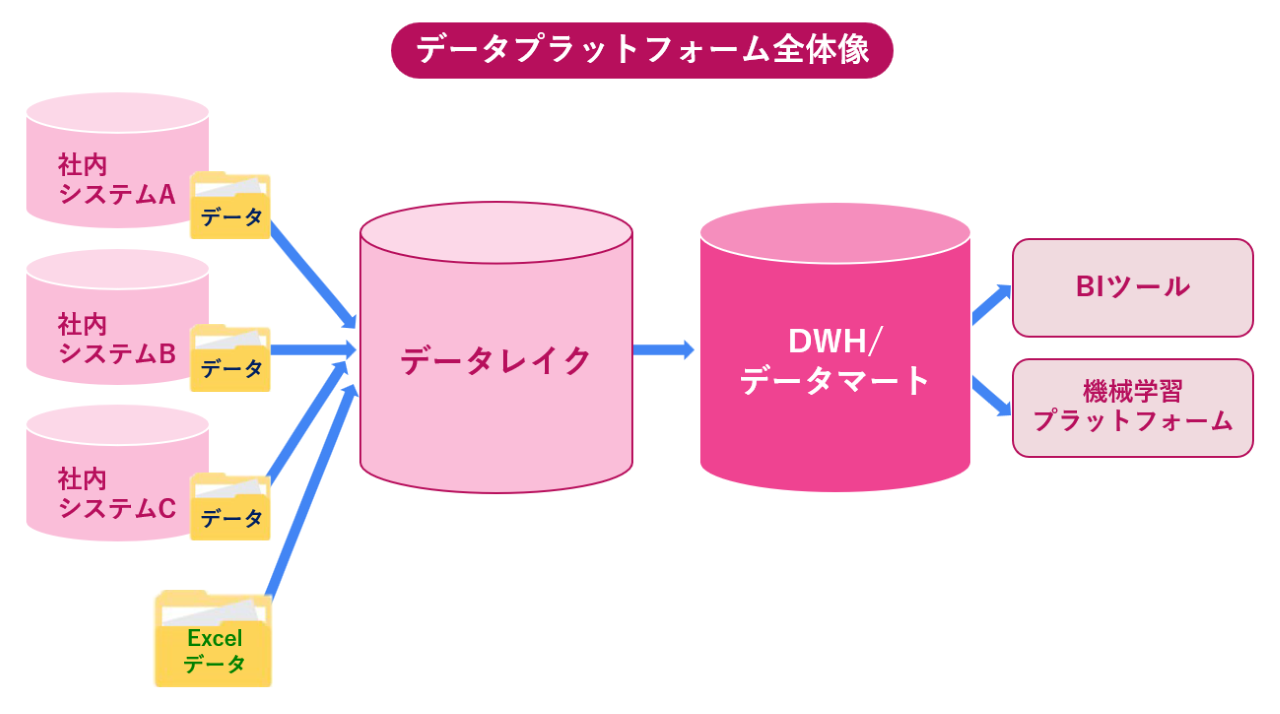

データプラットフォームとは、企業内外に存在する様々なデータを一元的に収集・蓄積・分析するための基盤のことです。データを収集・蓄積するためにはデータ発生源からのデータ連携や、データを整形して活用しやすくするクレンジング、データを蓄積するための大規模なストレージやデータベース、データを集計・分析するためのBIツールやAIモデルなど様々な要素が必要となります。これらを含み、一元的なデータ活用を可能とするのがデータプラットフォームです。

データプラットフォームにより、組織が保有する膨大なデータを有効に活用していけるようになります。

データプラットフォームが求められる背景

データ活用の有効性が意識されるようになった現代のビジネスにおいては、勘や経験に頼った判断から、データに基づくファクトベースの判断への変化が進んでいます。データを活用することで、より客観的な視点からの判断を実現できるようになります。

データ活用を進めるためには、データを蓄積・活用するための環境が必要です。そこで、データプラットフォームにより社内や社外のデータを一元的に保管し、誰でも簡単に利用できるように環境を整備する取り組みが進んでいるのです。

データプラットフォーム実現のために用いられる主な仕組み

以下では、データプラットフォームを構築するために用いられる主な仕組みについて紹介します。

データ分析プラットフォームを実現する際に、必ずしもこれらすべての仕組みを導入する必要はありません。目的に応じて、必要な機能を選んで導入していくことがおすすめです。

データ連携ツール

企業において活用できるデータの多くは会計システムや製造管理システム、販売管理システムなどの各種システム内に存在します。これらのシステムから抽出したデータをデータプラットフォームに集約するために利用できるのがデータ連携ツールです。

たとえばETLツールを用いれば、データの抽出と形式などの変換、データベースへの連携を実現することができます。

エッジコンピューティング

特にIoT機器から得られるデータなど、大量にデータが発生するケースに活用を検討したいのがエッジコンピューティングです。IoT機器などから得られるすべてのデータをデータプラットフォームに集約すると、データ量により多額のコストがかかってしまいます。

そこで、データの発生源に近いところで一定のデータ加工や集計、選別などを行い、必要なデータのみをデータプラットフォームへ連携するようにします。これにより、効率的なデータ管理を実現することができます。

また、簡単な分析であればエッジ側で実施してしまうという選択肢もあります。たとえば、各装置や各ラインなどのデータ分析を行う場合に、エッジ側に可視化ツールを設置することで中央のデータベースのストレージを消費することなく、詳細な分析が可能となります。

データレイク

データレイクとは、様々なデータソースから得られた大量のデータをそのまま保管するための仕組みのことです。データレイクを導入することで、いわゆる非構造化データと呼ばれる文章データや画像データ、音声データなど、様々な形式のデータを保管することができます。

データレイクに保管されたデータを加工し、構造化データとしてDWHやデータマートに連携させて利用することもできますし、データレイクに保管されたデータをAI構築に活用したりすることもできます。特にAI活用においては、文章や画像などの大量データが必要となります。

データレイクは安価に利用できるという特徴もありますので、AI活用において必要となる大量データの保管にも適しています。

DWH(データウェアハウス)・データマート

DWH(データウェアハウス)やデータマートは、構造化されたデータを格納しておくための保管庫のことです。構造化されたデータとは、項目や桁数などが決まったデータのことです。

たとえば、桁数が決まった会員番号や漢字・ふりがなを登録する氏名、郵便番号や都道府県などに分割されて保持される住所、数値データである年齢などで構成される会員情報は構造化データの一例です。DWHやデータマートはこのような構造化されたデータを蓄積するための仕組みです。

構造化されたデータは、項目ごとの軸で集計・分析を容易に行うことができるという特徴があります。後述するBIツールなどのツールでダッシュボードを構築する際には、一般的に構造化データを用いることとなります。

なお、DWHやデータマートについては比較的良く似た概念ですが、両者の違いはその規模にあります。DWHは一般的に大規模な仕組みとして構築されますが、データマートは小規模で小回りのききやすい形で構築されるという違いがあります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

BIツール

BIツールは、蓄積されたデータを基にダッシュボードやレポートなどを作成できる仕組みのことです。BIツールを利用することで、エンジニアでなくても、誰でも簡単にデータ分析を行うことができます。

集計したいデータを選び、グラフや表などの表示方法を設定することで、プログラミングなどを行うことなく簡単に、見たい情報を可視化できます。

BIツールについては、以下の記事で詳しく紹介しておりますので、合わせてご覧ください。

機械学習プラットフォーム

機械学習プラットフォームとは、利用ケースの多い機械学習モデルがあらかじめ組み込まれている環境を指す言葉です。機械学習プラットフォームを利用すれば、一からAIモデルを開発することなく、スピーディにAI開発を行うことができます。

採用するプラットフォームにもよりますが、ノーコードでAI開発を行うことができるものもあり、AI開発のハードルも下げられます。

一般的な機械学習プラットフォームは開発からデータ学習、リリースまでの一連の流れをサポートします。AIモデルの開発だけでなく、リリース後の運用も含めて効率化も実現することができるというメリットがあります。

いわゆるAIモデルの開発と運用を効率化する「MLOps」を実現するためにも機械学習プラットフォームの活用が有効となります。

データプラットフォームの導入メリット

データプラットフォームの導入にはどのような効果があるのでしょうか。以下ではデータプラットフォームの導入メリットをいくつか取り上げてご紹介します。

一元化によるデータ活用推進

データプラットフォームとして全社共通の環境を用意することで、データを一元化し分析の幅を広げることができます。部署ごとや工場ごとなどでデータ分析環境を個別に構築する方法もありますが、一元化した環境を用意することで、部署や工場などにとらわれずに横串しでデータを活用できます。

たとえば、販売部門と製造部門が保有するデータを組み合わせた分析や、各工場が保有するデータを一元的に分析するといった取り組みもしやすくなります。

効率的なデータ活用の実現

データプラットフォームにはデータ分析に必要となる機能が揃っています。たとえば、高速にデータを抽出、集計できるデータレイクやデータウェアハウス、誰でも簡単にダッシュボードを構築できるBIツール、高度な分析を実現するための機械学習環境などです。

これらの機能を利用することで、誰でも、素早く、簡単にデータ活用を実現できるようになります。

コスト効率

個々にデータ分析環境を構築することには、小回りの利きやすさといったメリットがある一方、どうしても複数の環境を構築するためトータルコストは上がってしまいます。

社内で一元的なデータプラットフォームを構築することで、複数の環境を構築・運用するコストを省くことができ、IT投資に関するコスト効率を上げることができます。

データ管理の強化

データ活用においては、攻めの面だけでなくセキュリティの強化や情報漏えいの防止、データの陳腐化防止といった守りの面も意識しなければなりません。いわゆるデータガバナンスとして、データ活用におけるセキュリティやコンプライアンスなどを強化していく必要があります。

デートプラットフォームによって社内で一元的な環境を構築することで、システム管理者による管理・統制を行いやすくなるというメリットがあります。機密情報や個人情報の流失は企業に大きな打撃を与えるため、データの管理がしやすくなるというのは企業にとって大きなメリットといえるでしょう。

企業でのよくある課題とデータプラットフォームによる解決策

以下では、企業でよく見られる課題に対してデータプラットフォームの構築がどのように有効であるか、ユースケースをふまえて紹介します。

情報共有に時間がとられている

情報共有に時間がかかると、意思決定や実行の遅れにつながります。各部門での情報共有がうまくいっておらず、顧客対応や設備のメンテナンス・トラブル対応などに作業時間を要している場合、データプラットフォームとデータの可視化の取り組みにより改善できる可能性があります。

たとえば、営業活動におけるKPI達成状況の可視化によりマネージャー層は改善策を早期に打ち出せるようになります。また、工場内の情報共有の効率化などにより、トラブル発生時の迅速な対応や、効率的なメンテナンスを実現できるようにもなるでしょう。

データが分断されており情報が一元化できない

企業内のデータが分散しており、異なる部門やシステム間でのデータ共有が難しいという状況は多くの企業に共通する課題です。データプラットフォームを構築し、プラットフォーム上にデータを集約することで、データ連携もしやすくなります。

よくあるのが、データ分析のためにSEの方がシステムから個別にデータ抽出をしているというケースです。このような作業はデータ抽出の工数も必要ですし、データのタイムリーな利用という観点からも課題があります。

また、データ共有のために部署間でExcelファイルをメールでやりとりするような必要もなくなります。月次決算レポートや営業報告、製造月報などの各種情報を参照しやすくなり、効率的な業務にもつながります。

無駄なコストが発生している

複数のデータ分析環境を運用すると、どうしても運用保守にコストがかかります。一元的な環境を構築することで、コスト面でも効率性があがります。データプラットフォームを構築することで、無駄なコストの削減にもつながるでしょう。

データプラットフォームを有効活用するために押さえておきたいポイント

データプラットフォームを構築したものの、あまり活用が進まず効果が上がらないというケースはよく見られる失敗ケースです。データプラットフォームを有効活用していくためには、以下で紹介する攻めと守りの観点を抑えることがポイントとなります。

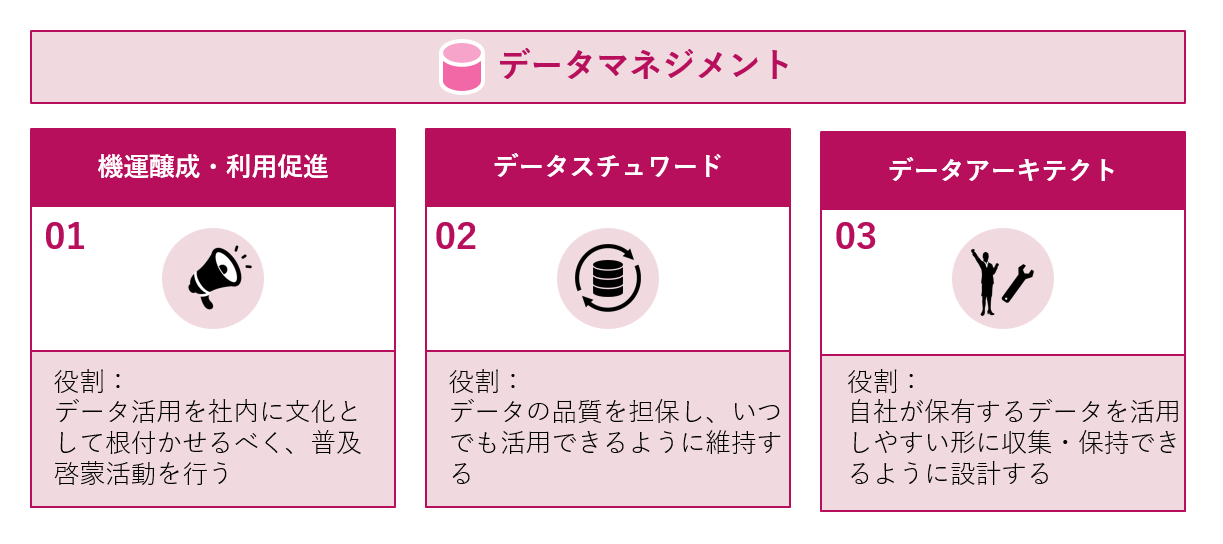

攻めの観点:データ活用を促進するデータマネジメント

データ活用を進めていくためには、様々な役割を持った組織や人材が必要です。たとえば、データサイエンティストは高度なデータ分析を担当しますが、データサイエンティストの役割を担える人材は限られます。ビジネス部門の担当者などデータの専門家ではない方にもデータ活用の取り組みを進めてもらいたいところです。

データ活用という文化が自社に根付いていない場合、せっかくデータプラットフォームを構築しても利用されず効果が上がらないという可能性もあります。データプラットフォームを構築する際にはデータ活用の機運醸成や推進活動も併せて実施していく必要があります。

データ活用を促進していくためには、データを常に活用できる状態に維持管理する役割も必要です。データの品質チェックや最新化などを行うデータスチュワード組織も必要となるでしょう。

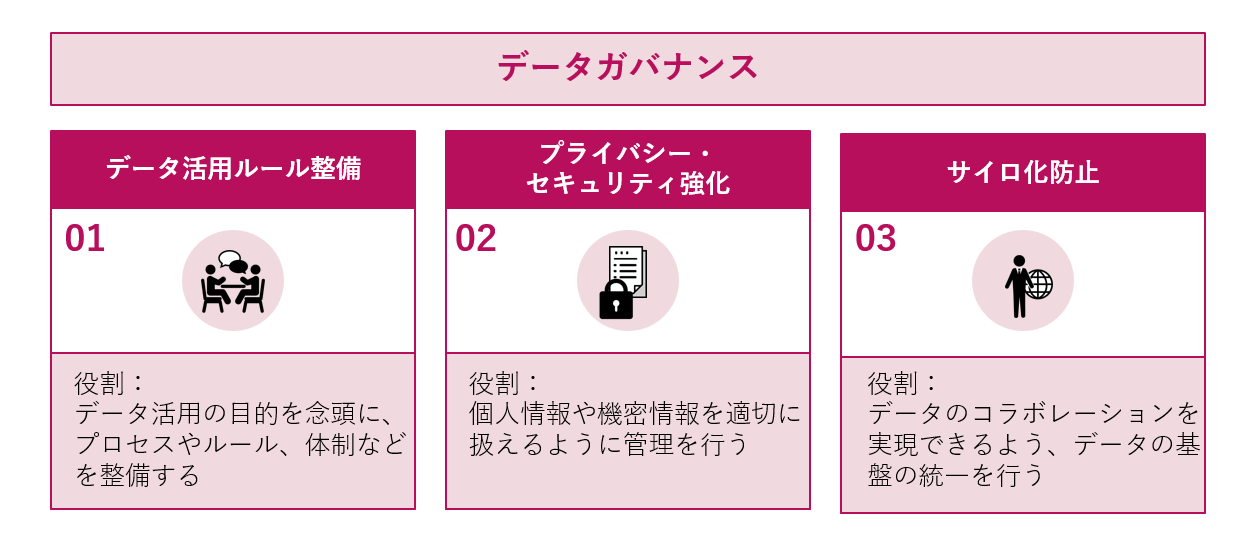

守りの観点:データガバナンスによる統制の強化

データ活用の促進と共に意識しなければならないのが、データ活用により生じうるリスクを減らすための守りの観点です。データプラットフォームの活用を進めていく上では、データ活用におけるガバナンスを強化していく必要があります。

たとえば、ルール整備はその1つです。データ活用においては自由にデータの集計や分析ができることが望ましいですが、守らなければならないルールも存在します。個人情報の取り扱い方や機密情報の閲覧権限などを適切に管理しなければ、企業にとってリスクにもなります。

また、データプラットフォームには機密性の高い情報も含まれる可能性があるため、データセキュリティの観点も重要です。個人情報や機密情報の取り扱い方ルール、外部からの攻撃に対する対策など、安全にデータ活用を進めるための備えが求められます。

このように、守るべき観点をしっかりと守っていくことで、安全にデータ活用の取り組みを進めていくことができます。

企業におけるデータプラットフォーム構築事例

以下では、データプラットフォームを実際に構築した先進的な事例についてご紹介します。

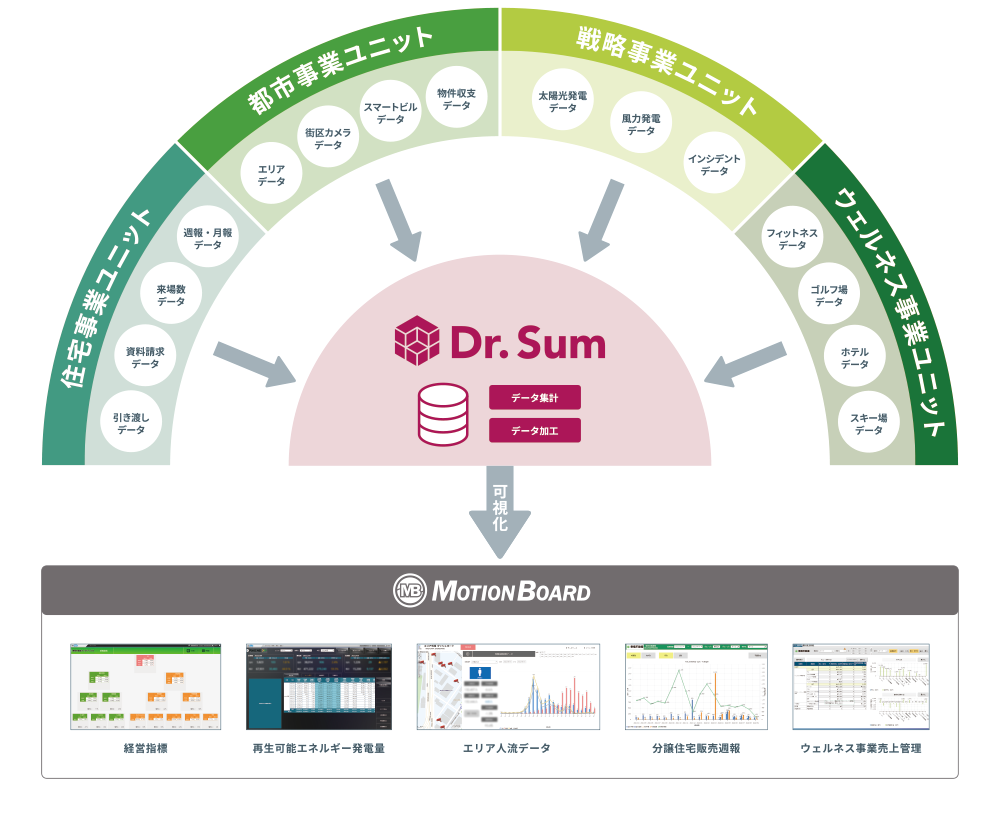

サイロ化していたデータの統合:東急不動産ホールディングス株式会社

東急不動産ホールディングス株式会社はグループ100社以上、約3万人のグループ従業員を擁し、グループ全体で不動産の開発や管理運営、仲介、流通、インフラ構築、不動産投資と、不動産に関するバリューチェーン全体にわたる幅広い事業を手掛けています。

同社では、長期ビジョン「GROUP VISION 2030」にてDXを事業の柱として位置づけています。一方で、DX推進にあたって同社では「業務や情報がサイロ化されていてグループ内のデータを自由に利活用できない」という課題を抱えていました。

そこで同社では、すでに社内で利用中であり、評判も良かったツールであるウイングアーク1stの「Dr.Sum(ドクターサム)」と「MotionBoard(モーションボード)」を中心に、全社的なデータプラットフォームを構築しました。

データプラットフォーム構築にあたっては、同社のクラウドファーストの方針からクラウド型の「Dr.Sum Cloud」を選択。本プラットフォームはDXの基盤となっており、同社は創造的業務への転換やCXの実現というネクストステップに進むことができています。

▼東急不動産ホールディングスの事例をもっとみる

グループ内でサイロ化していたデータを統合 年間1,000時間超の業務削減し、全事業横断のDX推進を実現

DXに向けたデータプラットフォーム構築:株式会社WorkVision

2019年に東芝デジタルソリューションズグループから独立し、新たなスタートを切ったITソリューションベンダーである株式会社WorkVisionでは、事業拡大に向けて社内システムの整備を進めています。

同社ではパッケージ型の基幹システムを導入しましたが、パッケージシステムに存在しない機能をカバーするために、BIツールの活用を検討。「Dr.Sum」により、基幹システムをはじめ販売管理システムやSFA、経理・人事システム、さらには担当者が個人のExcelファイルで管理している情報まですべてのデータを一元的に集約しつつ、これらのデータを「MotionBoard」によりダッシュボード化しました。

同社では、利用ニーズが高いデータから優先的に可視化を進めています。今後、Dr.Sumへデータが蓄積されていくにつれて、さらに活用の幅を進めていきたいとのことです。

▼株式会社WorkVisionの事例をもっとみる

DX推進に向けたデータ活用基盤を構築 ~分散している様々なデータを統合~

データプラットフォームのワンストップ導入:日本トランスオーシャン航空株式会社

沖縄県を拠点とするJALグループの日本トランスオーシャン航空株式会社では、システムの老朽化によってメンテナンスに多大な工数を費やしていたデータ集計やレポート作成などの課題を解決すべく、データ分析環境の構築を実施しました。

BIツールにより可視化を実現するために、データ連携に必要となるETLやデータの蓄積を行うためのデータウェアハウスも併せて、オールインワンで基盤を構築。導入1年で収支予実分析機能など5つの機能を開発しました。

その後、各部門からの要望に応じてダッシュボードの拡充を行うなど、データプラットフォームを中心にデータ活用を進めています。

▼日本トランスオーシャン航空株式会社の事例をもっとみる

ETL、データウェアハウス、ダッシュボードをワンストップで導入し、 財務、教育、サービス関連のレポート・分析業務を自動化 今後は他部門からのシステム化要求にも対応

データプラットフォームの構築を実現する「Dr.Sum(ドクターサム)」とは?

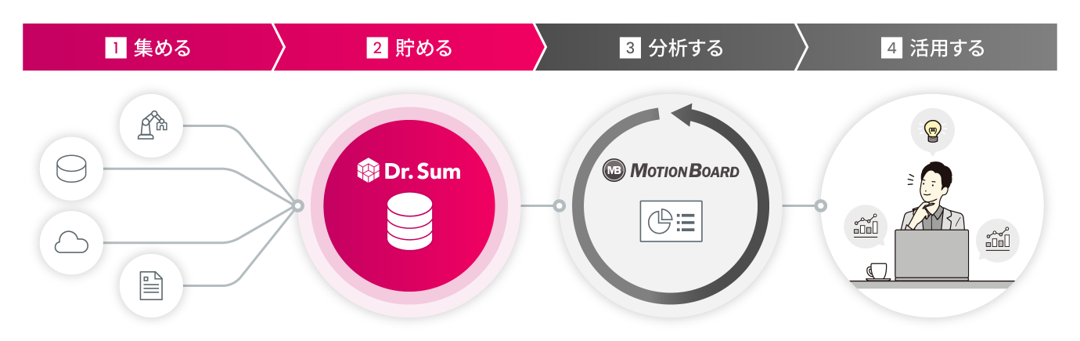

ウイングアーク1stでは、データプラットフォームの構築を実現するためのデータ分析基盤「Dr.Sum」を提供しています。

Dr.Sumには大量データの高速集計・多重処理に特化した分析用のエンジンが搭載されており、高速なデータ分析環境を構築することができます。また、ノンプログラミングで開発を行えるため、どんな方にも扱いやすいという点もメリットです。

データ連携機能も充実しており、様々なシステムから容易にデータを連携できます。

さらに、MotionBoard等各種ツールと組み合わせることで、蓄積したデータの可視化もスムーズに実現。これらの当社製品により、ワンストップでデータプラットフォームを構築することができます。

また、クラウド環境でのサービス提供も可能ですので、データの拡張性を重視されたい方にもおすすめです。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

この記事では、データプラットフォームの概要やメリット、解決できる課題や実際の企業における導入事例などについて詳しくご紹介しました。

今後、ビジネスを進めていく上でデータ活用は必須の取り組みであると考えられます。これまでデータ分析環境の構築を進めてこられなかった企業や、一元的なデータ分析環境を構築されていないという企業は、記事内でご紹介した「Dr.Sum」を活用したデータプラットフォームの構築を検討されてみてはいかがでしょうか。