データのサイロ化とは

まずは、データのサイロ化の定義・意味を説明します。

データのサイロ化とは、組織内でデータが分断されており、異なる部門やチーム間で情報が共有されずに個別に管理・保管されている状態のことです。データがサイロ化した状態では、組織全体でのデータのアクセス性や可視性が低下します。

もともとサイロ(silo)とは、牧場などで農産物や飼料などを個別に貯蔵する円筒形の建物、または倉庫のことを指します。

サイロは、内容物が混ざらないようにひとつひとつが独立しているのが特徴で、データが孤立している状態の比喩として「データのサイロ化」と呼ばれるようになったのです。

サイロ化の種類

サイロ化には「データのサイロ化」以外にも、「組織のサイロ化」や「システムのサイロ化」などがあります。

組織のサイロ化

組織のサイロ化とは、部門間やチーム間の連携が取れていない状態のことです。組織のサイロ化が進んでいくと、組織内のコミュニケーションが少なくなり、業務効率が低下します。

また、社内情報が他部署に連携されない状態になるため、情報の操作や内部不正が起きやすい状態につながるでしょう。

システムのサイロ化

システムのサイロ化は、部門ごとに別々のシステムを使用し、部署独自の方法・ルールでシステムを管理している状態のことです。たとえば、営業部と経理部が異なるシステムで顧客情報を管理している場合、情報の重複や不整合が発生しやすくなります。

さらに、部署独自の項目や内容が設定されるため、データの統合も困難になるでしょう。

データのサイロ化

データのサイロ化の場合、データが重複したり、データの信頼性や正確性が低下するなど、様々なリスクがあります。競争の激しい昨今のビジネス環境においてデータの利活用は非常に重要です。

データのサイロ化は、企業でデータの利活用を進めていくためにも早急に解決するべき課題の一つといえるでしょう。

データのサイロ化の主な原因

データのサイロ化が起きる主な原因として以下の5つが挙げられます。

- 縦割りの組織構造

- レガシーシステム

- データを共有するツールやプラットフォームの不足

- アクセス権限の制約

- M&Aによるシステム統合

この章では、それぞれの原因について詳しく解説します。

原因1:縦割りの組織構造

縦割りの組織構造の場合、部署ごとにデータを管理する形になるため、部門内では必要な情報に簡単にアクセスできるメリットがあります。その一方でコミュニケーション不足や管理方法の違いがあると、部門間の連携がとりにくくなり、データのサイロ化につながりやすくなります。

また、そもそも組織内で情報を共有する文化が根付いていない企業も、データのサイロ化が加速しやすいといえるでしょう。部門やチームごとにデータ管理の方法やルールが異なる場合、組織全体でのデータの一元的な情報管理は難しくなります。

原因2:レガシーシステム

レガシーシステムとは、過去の技術や仕組みで構築されたシステムのことです。レガシーシステムは、新しいシステムや他部門のシステムと互換性がなく、システム間でデータの連携が難しいケースが多いため、サイロ化につながるリスクがあります。

原因3:データを共有するツールやプラットフォームの不足

組織内のシステムやアプリケーションのデータを共有する場合、データを統合するツールが必要です。データを統合するためのツールやプラットフォームが不足している場合もデータのサイロ化が起きやすくなります。

原因4:アクセス権限の制約

アクセス権限の付与は、情報漏洩を防ぐなど、企業のセキュリティを強化するために欠かせない対策の一つです。アクセス権限が一元管理されていない状態も、データのサイロ化につながりやすくなるため注意が必要でしょう。

また、セキュリティ上の懸念やプライバシー保護、法規制などにより、部門ごとに異なるアクセス権やセキュリティポリシーが設けられている場合、部門間で直接データの共有をすることが難しくなります。このような状態もデータのサイロ化につながりやすいといえます。

原因5:M&Aによるシステム統合

M&Aによって企業が成長したり、他の企業を買収したりする過程において、統合が難しいデータシステムを引き継がなければいけないケースはよくあります。その際にデータ統合をスムーズに実施できないと、データのサイロ化につながりやすくなります。

データのサイロ化がビジネスに与える影響

データのサイロ化が進行すると、たとえば以下のようなデメリットにつながる可能性があります。

意思決定の遅れにつながる

企業が経営に関わる重要な意思決定を行う場合、様々なデータを駆使するのが一般的です。データのサイロ化が進めば、社内データが複数の部署に分散されている状態になり、各部署にわざわざ依頼してデータを提供してもらわなければいけなくなります。

データ連携の作業に時間がかかることによって、意思決定が遅れ、ビジネスでの機会損失につながります。

無駄なコストが発生する

データのサイロ化が起きると、データの作成や管理、保守などが各部門やチームごとに重複して行われることになります。複数のシステムを管理する必要があるため、システムの運用保守コストも増大するでしょう。さらに、データ量の増加に伴いストレージなどの費用も増加します。

また、あるシステムでデータが更新された際には、他のシステムでもデータ更新や修正などの業務を行わなければなりません。そこでデータを加工する人的コストも発生するため、様々な場所で無駄なコストが発生している状態につながるのです。

データ活用が進まない

企業のデータ活用の取り組みを進めにくくなるデメリットもあります。たとえば、サイロ化されたデータに不一致があったりデータの更新が遅れたりする場合、データの信頼性が低下し、データ活用がスムーズに進められなくなるでしょう。特にAIを活用する場合、データの一元管理やデータ形式や粒度をそろえることが重要です。

部門や業務ごとのシステムで分析基盤を構築したり、AIを活用したりすることは可能ですが、全社でデータを統合し、共通の環境を用意すると、データ分析の幅をより広げられます。データのサイロ化を解消できれば、販売部門と製造部門の各データを組み合わせて分析するといった作業が可能になるでしょう。

顧客サービスの品質低下につながる

たとえば部署ごとに顧客データを管理していると、顧客との連絡やコミュニケーションがスムーズに行えなくなるでしょう。その場合、企業に対する不信感や収益低下などのデメリットにつながりやすくなります。

また、顧客からの問い合わせ情報を迅速に共有できないと、自社の商品やサービスの改善も難しくなるでしょう。

データのサイロ化を解消するメリット

データのサイロ化を解消することによって、企業は多くのメリットを得られます。この章では、データのサイロ化を解消するメリットについて詳しく解説します。

メリット1:迅速かつ正確な意思決定が可能になる

組織内の異なる部門から情報を得やすくなります。様々な情報を統合することで、幅広いデータに基づいた意思決定が可能になるでしょう。さらに、意思決定のスピードや正確性も向上させることもできます。

メリット2:業務効率の向上につながる

データ管理の一元化によって、データ入力の重複やデータ検索にかかる時間を大幅に削減することが可能です。業務効率を向上させることで企業全体の生産性も高められるでしょう。

メリット3:セキュリティを強化できる

一貫したセキュリティポリシーのもとでデータを統合管理することが可能になります。その結果、企業全体のセキュリティを強化でき、不正アクセスや情報漏洩などのリスクも低減できるでしょう。

近年、サイバー攻撃の数・種類は増加しており、企業内で管理している機密情報や顧客情報を狙った攻撃も発生しています。そのため、サイロ化を解消し、企業のセキュリティを強化する取り組みは非常に重要です。

メリット4:データ管理のコストを削減できる

サイロ化されたデータを管理する場合、各部門で重複するデータを管理することになり、様々な管理コストが発生します。サイロ化を解消しデータを統合することによって、データの重複をなくすことができ、管理コストを大幅に削減できるでしょう。

メリット5:市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応できる

データの共有が進み、データへのアクセスがスムーズになれば、市場の変化や顧客ニーズに対して迅速に対応できるようになります。

例えば、顧客に関するデータを一元管理することで、顧客のニーズや過去のやり取りに基づいた情報を即時に取得することができ、顧客ニーズを基にしたサービスや製品の開発にもつながります。

その結果、企業の競争優位性を維持しやすくなり、新たなビジネスチャンスを獲得できるでしょう。

昨今の競争が激しいビジネス環境において競争優位性を確保するには、市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応することが欠かせません。

データのサイロ化を解消するステップ

データのサイロ化を解消するには、以下のステップに従い、企業全体で取り組む必要があります。

- 組織全体でデータのサイロ化の問題を認識する

- 現状分析

- ルールの策定

- ツールの選定

- データ統合の実施

- 従業員への教育・トレーニング

- データ管理の状況を定期的に評価・改善する

この章では、データのサイロ化を解消するステップと、押さえておくべきポイントについて詳しく解説します。

1.組織全体でデータのサイロ化の問題を認識する

まずは、組織全体でサイロ化を解消する重要性を認識し、解消に向けて取り組む組織体制を構築していきます。しかし、部署やチーム独自のルールでデータ管理を行っている場合、管理方法の変更に難色を示す部署が出てくるケースも考えられるでしょう。

そのため、上層部が中心となり、データのサイロ化を解消するためのサポートや各部署とのコミュニケーションを実施することが大切です。

2.現状分析

続いて、データ管理の状況や課題を明確にしましょう。ニーズに適したデータ統合の要件を定義し、現在のデータ管理のフローや、データ管理で使用しているツール、システムの評価を部門ごとに実施します。また、部門ごとのデータの格納場所やアクセス方法などを整理し、サイロ化の原因を特定していきます。

データの現状を把握する作業は非常に時間がかかるため、全部門の協力が不可欠です。全員が情報を共有する文化を構築するためにも、データのサイロ化を解消する重要性を説明した上で各部署に協力を求めましょう。

3.ルールの策定

続いて、データガバナンスやデータ共有のルール設定など、統合的なデータ管理を実現するための計画を立てます。ここでは、データの所有権やアクセス権限、利用規則などを明確に定義することがポイントです。

ただし、ルールを厳格にしすぎると業務効率が下がる可能性があるため、柔軟性や透明性を確保しつつ行うことがポイントです。

4,ツールの選定

次に、組織内の様々なデータソースを統合できるプラットフォームを選定し、導入作業を進めていきます。ツールを選定する際には、システムとの互換性やスケーラビリティ、操作のしやすさなどを多角的な視点で考慮します。また、将来的に企業のニーズに対応できるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

5.データ統合の実施

続いて、定義した要件と戦略に基づき、実際にデータの統合を実施します。このフェーズでは、データのクレンジングや統合、マイグレーションなどを適宜実施し、新しいデータ管理システムに移行する作業を行いましょう。

データを統合する作業は非常に複雑であり、多くの時間を要します。データの品質や整合性、セキュリティを維持するために細心の注意を払って行うことが重要です。

6.従業員への教育・トレーニング

データを統合したら、従業員が新しいデータ管理システムを効果的に使用できるように、教育・トレーニングを実施します。このような教育・トレーニングは一度きりではなく、継続的に行うことがポイントです。また、従業員からのフィードバックを基に、教育・トレーニングの内容を適宜調整すると良いでしょう。

7.データ管理の状況を定期的に評価・改善する

導入したツールのパフォーマンスや使いやすさなどを定期的に評価し、必要に応じてプロセスやシステムの改善、アップグレードを行います。

ここまでご紹介した通り、データのサイロ化を解消するにはデータのクレンジングや統合など、技術的な改善だけでは不十分といえます。組織全体での継続的な取り組みや従業員に対する教育など、包括的なアプローチが重要です。

データを統合する際の注意点

データのサイロ化を解消する場合、データ統合が必須です。この章では、データを統合する際の注意点について詳しく解説します。

事前にデータの品質をチェックする

データを統合する前には、データの品質をチェックし、クレンジングすることが重要です。仮に不正確で信頼性が低いデータが含まれていると、データを用いた意思決定に影響が及びます。データの品質チェックは念入りに行うようにしましょう。

データ統合のプロセス・進捗をステークホルダーと連携する

データを統合する際には、IT部門だけでなく、経営層やデータを使用する従業員ともデータ統合のプロセス・進捗を連携することが大切です。データを統合できるプラットフォームを導入した後も、各部門に継続的なサポートを実施していきましょう。

暗号化とアクセス制御を実装する

データを統合する際には、データのセキュリティ確保に注意します。具体的には、データを転送したり保存したりする際に、暗号化やアクセス制御の機能を実装すると良いでしょう。

自社に合ったデータ統合基盤を選定する

大量のデータを扱うデータ統合基盤では、処理速度が重要であり、事前にサイジング調査などの検証作業を行うケースもあります。統合したデータを活用するためには、分析ツールの連携が不可欠です。

たとえば、以下のようなツールや仕組みが分析ツールとして活用されています。

データ統合ツール

データ統合ツールとは、各種システムから抽出したデータを集約するためのデータ連携ツールのことです。たとえば、データの抽出・集約・格納に特化したELTツールなどが代表的です。

エッジコンピューティング

エッジコンピューティングとは、データの発生源に近いところでデータの加工や分析を行い、加工されたデータのみを格納する仕組みです。エッジコンピューティングは、IoT機器など大量のデータが発生するケースに適しています。

データレイク

データレイクとは、様々なデータソースから得られた大量のデータをそのまま格納する保管庫のことです。データレイクに保管したデータは、加工した上で、構造化データとしてDWHやデータマートに連携して利用することができます。

DWH(データウェアハウス)・データマート

DWH(データウェアハウス)とは、構造化されたデータを格納する保管庫のことです。データマートとは、DWHを利用する目的に応じてカスタマイズした、細かい単位のデータベースのことを指します。

DWHやデータマートは、顧客名や商品、店舗など項目ごとにデータを整理した上で、構造化されたデータとして格納するため、データ分析に適しています。

BIツール

BIツールとは、蓄積されたデータを基にダッシュボードやレポートなどを作成できるツールのことです。BIツールを使えば、誰でも簡単にデータ分析を行うことができます。BIツールの詳細については、以下の記事をご覧ください。

データのサイロ化を解消した企業事例

続いて、データのサイロ化を解消した企業の事例を紹介します。

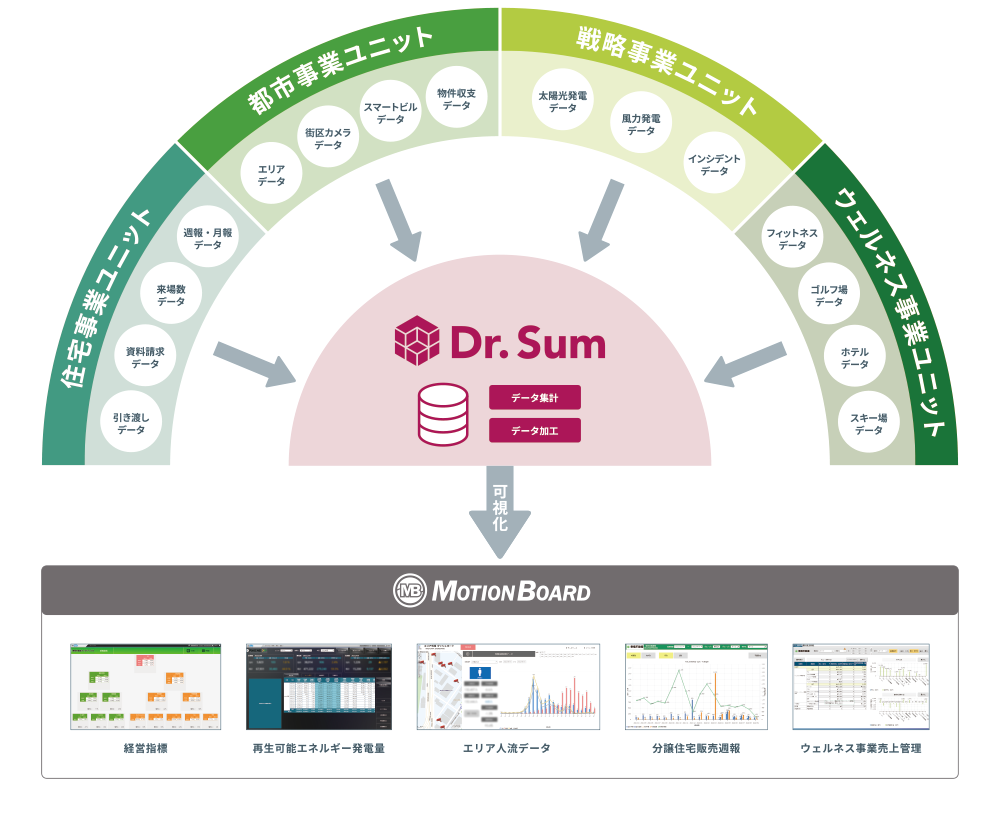

グループ内でサイロ化していたデータを統合:東急不動産ホールディングス株式会社

東急不動産ホールディングス株式会社は、2021年に策定した長期ビジョン「GROUP VISION 2030」の中で全社方針として「環境経営」と「DX」を掲げており、戦略的な取り組みに着手しています。グループ内で不動産領域における幅広い事業を手掛ける中、事業会社や部門ごとにデータ管理や活用状況がバラバラになっていることが課題となっていました。

また、データ可視化・データ分析に関する社内事例がなく、デジタル人材も不足している状況でした。

そこでグループ内で導入実績のあった「Dr.Sum(ドクターサム)」を採用し、DX方針を進めていく上でのデータ統合基盤を整備します。Dr.Sumを採用した後は、データの集計・社内の報告に費やしていた膨大な作業を省力化でき、年間で1,000時間超の業務削減に成功しました。

▼東急不動産ホールディングス株式会社の事例をもっとみる

グループ内でサイロ化していたデータを統合 年間1,000時間超の業務削減し、全事業横断のDX推進を実現

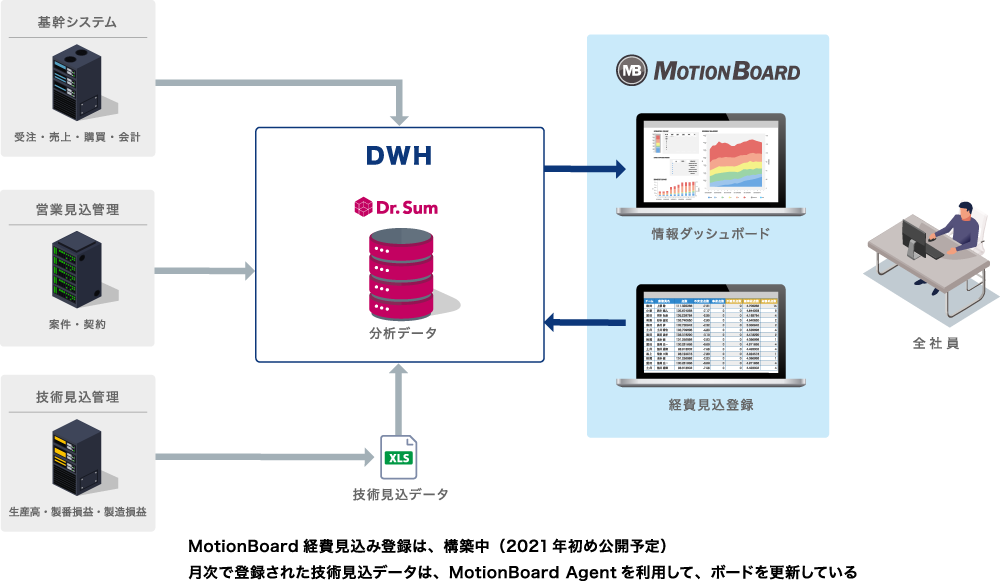

DX推進に向けたデータ活用基盤を構築:株式会社WorkVision

株式会社WorkVisionでは、見込み値や経費など、業務上で把握しなければならない計数が様々なシステムに分散しており、ユーザーの個別ニーズに対応することが困難な状態でした。

そこで、販売管理・会計システムや見込管理システムなど、様々なシステムに分散しているデータを「Dr.Sum」で統合します。Dr.Sumでデータを統合した結果、様々なシステム内のデータを高速で集計・分析することが可能となりました。

また、各部門で多様なメリットがあり、たとえば経理部では、実績データの収集から集計までの手作業から解放され、締め処理を短縮することができたといいます。経営企画部では、全社予実績及び損益見込管理表などの資料作成に要する時間を効率化することができました。

▼株式会社WorkVisionの事例をもっとみる

DX推進に向けたデータ活用基盤を構築~分散している様々なデータを統合~

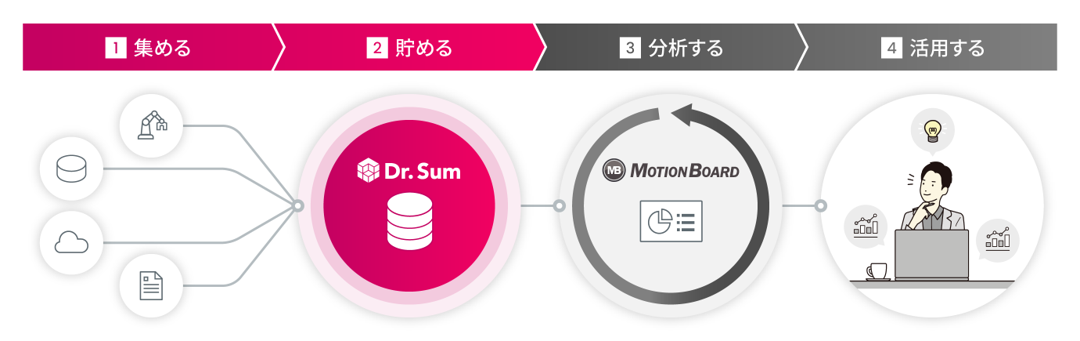

円滑なデータ統合を実現する「Dr.Sum(ドクターサム)」とは?

ウイングアークでは、データプラットフォームの構築を実現するためのデータ分析基盤「Dr.Sum」を提供しています。

Dr.Sumは、大量データの高速集計・多重処理に特化した分析用のエンジンを搭載しているのが特徴です。ノンプログラミングでの開発が可能であり、専門知識不要で操作できます。

さらに、Dr.Sumでは様々なシステムから容易にデータを連携することも可能です。たとえば、BIダッシュボードである「MotionBoard(モーションボード)」などの各種ツールと組み合わせることで、蓄積したデータを可視化することができます。

Dr.Sumは、ワンストップでデータプラットフォームを構築できるのが魅力です。

まとめ

この記事では、データのサイロ化の定義や主な原因、具体的な解消方法について解説しました。

データのサイロ化とは、企業内部のシステムが部署ごとに分断され、データが連携されていない状態を指します。データのサイロ化は、縦割りの組織構造や、レガシーシステム、データを共有するツールやプラットフォームが整備されていないことなどが原因で起こります。

組織内のデータが分断された状態は、意思決定の遅れや無駄なコストの発生、組織内でデータ活用が進まないといった悪影響をもたらします。

データのサイロ化を解消するには、データ統合の実施が欠かせません。

本文内でご紹介した「Dr.Sum」は、 円滑なデータ統合を実現し、データのサイロ化の解消を実現します。Dr.Sumにご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。