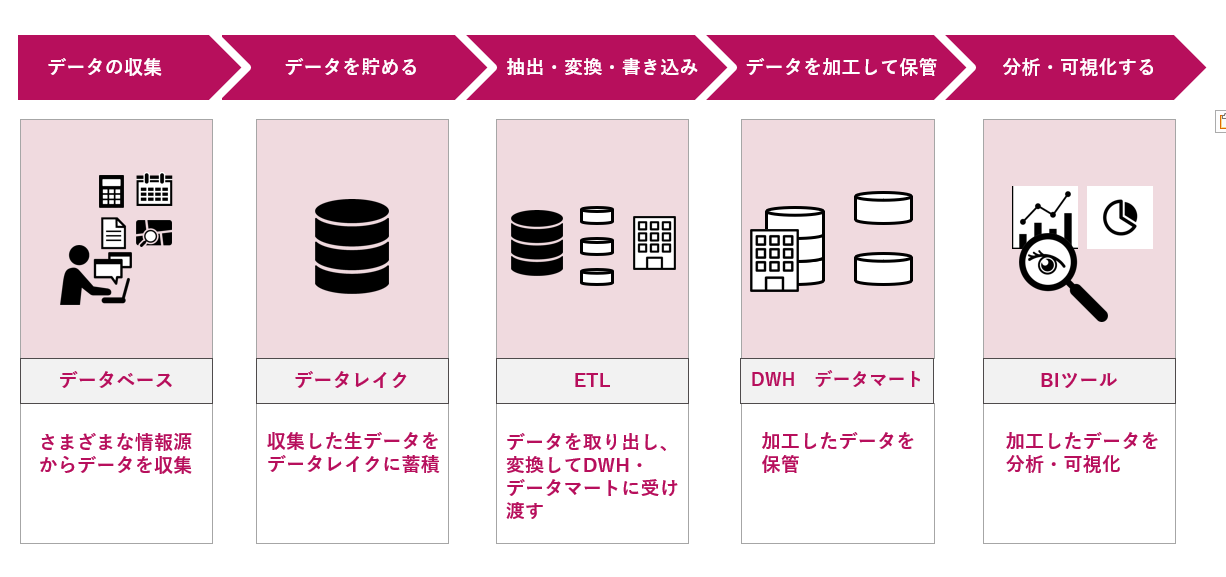

データマートとは

はじめに、データマートの概要と役割についてご紹介します。

データマートの概要

データマートとは、システムなどに保存されたデータのうち利用目的に合わせて必要なものだけを抽出し、利用しやすい形にしたデータベースのことです。

「小売店」という意味の「マート」という言葉が示す通り、必要なデータのみを使いやすい形で整理したものだと捉えるとわかりやすいでしょう。

データマートの役割

データマートはデータ分析のための基盤の一種類ではありますが、特に部門内やチーム内などにおいて小回りの利く形でデータ活用を進めたい場合に有効となります。

大規模なDWH(データウェアハウス)を構築するには一定の構築コストや構築期間、プロジェクト推進のための人的リソースが必要です。また、関係先のシステム所管部との調整なども行わなければなりません。特定の部門内で利用されるデータマートであれば、比較的手間をかけずに構築することができます。

または、データマートを作らずにExcelでデータを蓄積して管理するという考え方もあるかもしれません。しかしながら、Excelにはデータ量の制限や処理速度の遅さ、情報更新の手間など、データ分析を実施する上で様々なデメリットがあります。ちょっとしたグラフを作成するくらいなら問題ありませんが、本格的にデータ活用を進めるとなるとExcelでは難しいといえます。

データマートはDWHやExcelの中間的なポジションとして、使い勝手の良い形でのデータ活用を実現できるものといえるでしょう。

データマートと他の仕組みとの比較

データマートに類似する仕組みとして、データベースやDWH、データレイクなどが挙げられますが、これらはデータマートとどのように違うのでしょうか?

以下では、よくある疑問であるデータベース・DWH・データレイクとデータマートの違いについて解説していきます。

データマートとデータベースの比較

データベースとは、一定の形式でデータを保管するための仕組みのことです。通常、システム内にはデータベースが存在し、顧客データや売上データ、会計データなどが保管されています。

データマートとデータベースは、データを保管しておける場所という意味では変わりません。しかしながら、両者は利用目的や性能が異なります。

データマートは、大量のデータを収集・蓄積・分析できるように処理性能に優れています。大量データを高速に集計し、即座に結果を把握できるように設計されている点がデータマートの特徴です。また、データマートでは複数のシステムやExcel管理データなどを統合して分析に活用できるように設計されます。

一方で、データベースはあくまで特定のシステムを動作させるために用いられるものです。データは個別のシステムごとのデータベースに保管されているため、複数のシステムのデータを横断して分析を行うことはできません。

このような理由から、データ分析を行う際にはデータベースでは不十分であり、データマートなどデータ分析に特化した基盤を構築するべきといえるでしょう。

データマートとDWH(データウェアハウス)の比較

DWH(データウェアハウス)もデータ活用に特化した仕組みです。両者は似ている概念ですが、上述のとおり利用規模が異なります。DWHは一般的に全社的に構築され、様々なシステムと連携して社内に眠る大量のデータを収集し、利用できるようにします。データ分析の幅が広がるというメリットがありますが、その分どうしても構築や運用にかかるコストは上がります。

一方で、データマートは基本的に目的に応じて必要なデータを集めます。DWHと比較して小規模な環境を構築しますので、コストを抑えることができます。

なお、データマートとDWHは併用して利用することもできます。たとえば、DWHに存在するデータのうち、自部門で利用するデータのみを抽出し、データマートで管理するような利用方法も考えられます。これにより、社内のあらゆるデータが格納されているDWHで網羅的なデータ管理を実現しつつ、小回りの利くデータマートで分析を行うことも可能となります。

データマートとデータレイクの比較

データレイクとは、収集したデータを加工せずにそのまま保持しておくための保管庫のことです。

データレイクの最大の特徴は、「非構造化データ」を扱うことができるという点です。非構造化データとはデータ構造が定義されていないものであり、たとえば文章や画像、音声などのデータは非構造化データの代表となります。

一方で、データマートでは「構造化データ」を扱います。構造化データとは、項目や桁数などが決まったものです。たとえば、会員番号や氏名、住所、年齢などで構成される会員情報は構造化データの一例といえるでしょう。

構造化されたデータは簡単に集計・分析できるという特徴があり、項目軸での集計やダッシュボードでの可視化などの用途で利用できます。一方で、非構造化データはAI活用などにおいて利用しやすいという特徴があります。

データマートとデータレイクも併用して利用することができます。たとえば、あらゆるデータをまずデータレイクに保存しつつ、その中から必要なデータを構造化データに変換してデータマートに保管するという使い方も可能です。このような構成にすることで、大量データが必要となるAI活用と整形されたデータが必要となるBIなどでのダッシュボード化のどちらも実現できます。

このように、データ活用の環境を構築する際にはデータマートのほかにDWH・データレイクが選択肢となります。改めてそれぞれの特徴を整理すると下図のとおりです。自社でどのようなデータ活用を実現したいのか、目的に合わせた使い分けがポイントとなります。

データマートの導入パターン

データマートの導入パターンには大きく「従属型データマート」「独立型データマート」「ハイブリッド型データマート」の3つが考えられます。

以下では、各導入パターンの特徴についてご紹介します。

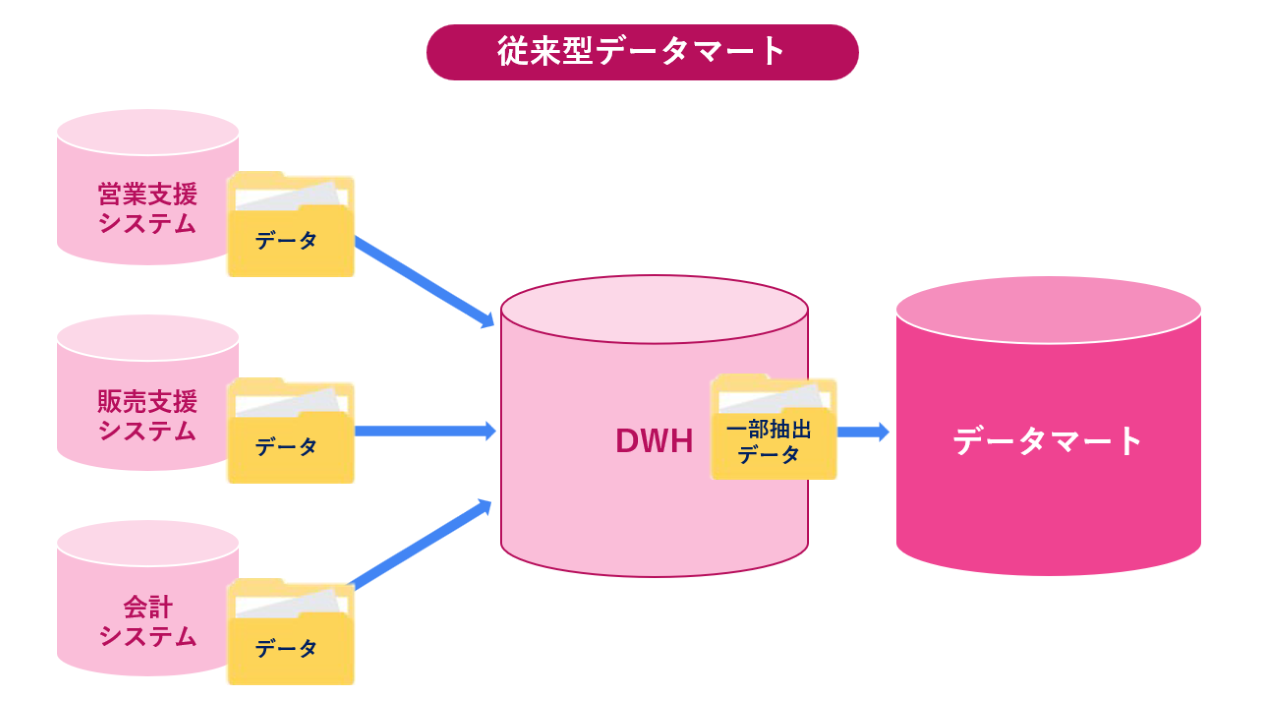

従属型データマート

従属型データマートは、DWHなど一元的にデータを収集している仕組みから、一部の必要なデータを切り出して、データマートに格納して利用するパターンです。

従属型データマートはDWHのデータのうち自部署で頻繁に利用するものを切り出して扱いやすい形にしたい場合などに有効です。DWH上で存在しているデータを自部門で利用する際に事前に加工したい場合、DWHのデータ自体を修正することは難しいですが、加工したデータをデータマートに保管することで対応が可能となります。

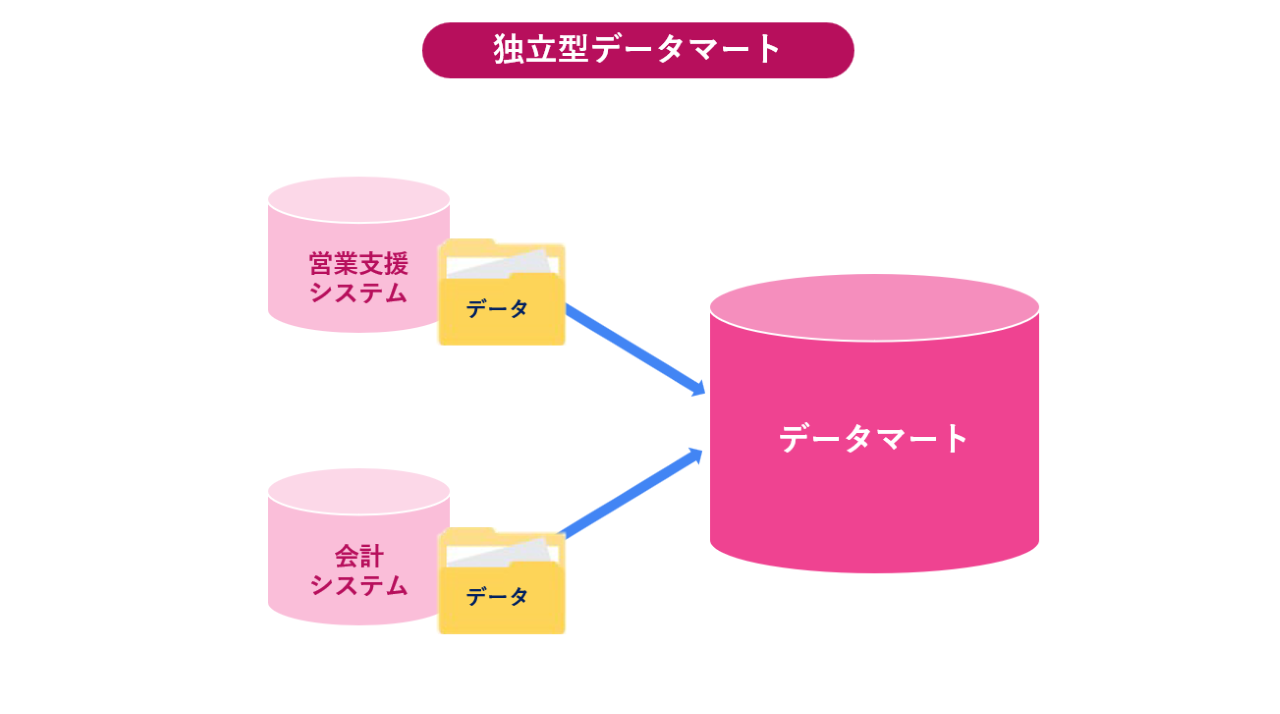

独立型データマート

自社にDWHなどの一元的な仕組みが存在しない場合、各システムからデータマートに直接データを連携し、データマートを構築します。このような独立型のデータマートは、自社でDWH構築の取り組みが進んでいないものの、営業部門や製造部門などで個別にデータ活用の取り組みを進めたい場合に適しています。

ただし、社内にデータマートが乱立してしまい個別最適化されてしまう状況にならないように注意が必要です。IT部門が管理できないところでデータマートが作られてしまうと、データガバナンスやセキュリティの観点でもリスクが生じてしまいます。全社的に共通して利用されるデータについては、全社DWHとして環境を構築することをおすすめします。

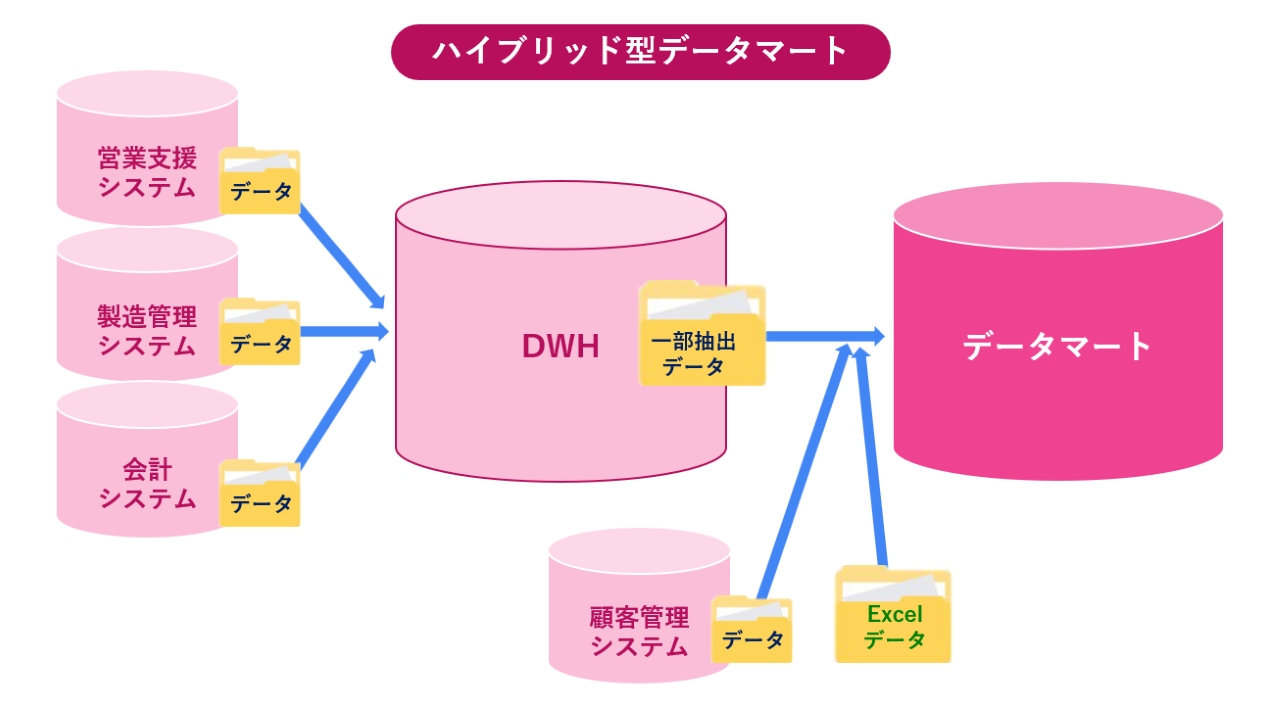

ハイブリッド型データマート

DWHからデータを連携させつつ、自部門で利用しているシステムやExcelデータなどを併用してデータマートを作ることもできます。社内に既にDWHが存在するものの、DWHのデータだけでは十分なデータがそろわず、部内で管理しているデータも含めて分析したいケースなどで採用されます。

DWHに存在する顧客データや会計データなどをベースとしつつ、自部門で実施しているアンケート調査などのデータを併用して分析を行いたい場合に適した方法といえるでしょう。たとえば、顧客の購買データとExcel管理の営業状況データを組み合わせて分析を行いたい場合や、顧客への満足度調査やアンケート結果などを組み合わせて分析を行いたい場合などに有効です。

データマートの導入メリット

データマートの構築・活用にはどのようなメリットがあるのでしょうか?以下では、データマートの導入メリットをご紹介します。

特定の業務に適したデータの抽出

データマートは基本的に目的に応じて必要なデータを集めるため、特定の業務領域や部門に焦点を当てたデータの集約・分析を実現します。データの利用目的が明確な場合は、データマートの導入が有効です。

小回りの利くデータマートであれば、自部門が所有しているExcelファイルの取り込みなども、気軽に行うことができます。

分析スピードの向上

データマートにより高速なデータ分析環境を構築することで、必要なデータに簡単にアクセスし、迅速なデータ活用を実現できます。Excelでもデータの集計や分析を行うことはできますが、扱えるデータ量や処理速度に課題があります。

また、大量のデータが存在するDWHに対して集計を行うよりも、データマートで必要なデータを絞ることで、DWH全体に対して分析を実行するよりも簡単で高速な分析を実現することもできます。

低コストで導入・活用

データマートは、DWHよりも小規模で、特定の業務領域にフォーカスしたデータを保持するため、データの保管や処理コストを削減できます。データ量の多いDWHよりも比較的低コストで導入、利用可能です。

データの保管にはどうしても大量のストレージが必要となり、データ量に応じてそのコストは増大していきます。もちろん、大量のデータを保有することでデータ分析の幅を広げることもできますが、必要十分なデータを蓄積することでコスト最適化をはかることができます。

セキュリティの強化

部門ごとに独立したデータマートを構築することで、必要なユーザーにだけアクセス権を付与することもできます。セキュリティ強化につながり、データ品質が損なわれる可能性を減らせます。

部門外に出したくない機密情報が存在する場合、部門内のユーザーのみアクセスできるデータマートを設置することで、情報の機密性を担保することができるでしょう。

データマート導入の流れ

データマートを導入するための一般的な流れは以下のとおりです。

1.導入製品の検討

まずは導入する製品を検討します。データマートの選び方には様々な観点が存在しますが、以下のようなポイントを押さえておくとよいでしょう。

- 拡張性:データ量が増えても耐えられる拡張性を備えているか。

- メンテナンス性:扱うデータが変更となった際に修正が容易であるか。

- データの連携性:データの収集・加工は簡単に行うことができるか。

- コスト:初期導入コストに加え、データ量や利用方法に応じたランニングコストも含めて総コストはどうか。

データマートは継続的に利用して初めて効果を発揮できるものです。拡張性やメンテナンス性などの運用しやすさの観点は導入時点で押さえておくべきでしょう。

2.必要なデータの洗い出しと収集

目的を実現するために必要となるデータを洗い出します。分析に必要だと思われる項目はできるだけ幅広く用意しておくことで、分析を行う方が自由な切り口で分析できるようになります。データはできるだけ絞らずに蓄積することをおすすめします。

また、データの粒度はできるだけ細かくすることで、データ分析の柔軟性も高まります。たとえば、マンスリーのデータとデイリーでのデータであれば、デイリーデータの方が細かい粒度であり、曜日ごとや日付ごとなど、分析の幅も広がります。データは集約せずに蓄積することをおすすめします。

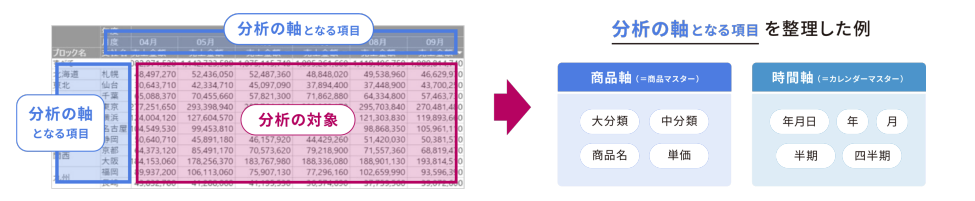

3.分析軸をマスター化

データ分析を行う上でポイントとなるのがマスターデータの整備です。マスターデータとは分析の軸となる基本的なデータであり、たとえば商品の一覧を整理した「商品マスター」や住所情報を一覧化した「住所マスター」、日付情報をまとめた「カレンダーマスター」などがマスターデータの例です。

マスターデータを整備することで、マスターを軸とした分析が実施しやすくなるというメリットがあります。データ活用を進める上では、マスターデータの管理は重要な要素となりますので、意識しておくとよいでしょう。

4.運用方法の検討

データ分析環境は一度構築したら終わりではありません。継続的に環境を運用していくための運用方法について整備する必要があります。

たとえば、どのシステムからどのような頻度でデータを連携するかについての考慮が必要です。常に最新のデータを利用できなければ、データマートを構築したメリットは失われてしまいます。また、マスターデータの更新ルール、陳腐化したデータの取り扱いなどについて検討し、運用体制を構築しておく必要もあります。

このような一連のプロセスによりデータマートの利用環境を整えることで、データマートの導入効果を最大限引き出すことができます。

データマートのユースケース

データマートはどのようなシーンで有効となるのでしょうか。以下では、具体的なデータマートのユースケースについて解説します。

データのサイロ化の解消

1つのユースケースは、データのサイロ化解消です。データのサイロ化解消策として、データマートの利用は有効な選択肢となります。

たとえば製造業において、製造工程のデータは生産管理システムや在庫管理システム、日報管理システムなどに点在していることが多いといえます。各システムは部署ごとに導入されており、同じ内容のデータでも表現方法などの形式が異なることもよくあります。

これらのデータをデータマートに一元化することで、工程ごとの進捗や設備の稼働状況をリアルタイムに把握できるようになります。また、工場間や各部門との情報連携においても共通のダッシュボードを活用できるため、いちいちメール等でやり取りをせずとも効率的に情報共有が可能となります。

社内データと外部データの活用

社内データと外部データを融合させたデータ分析を行いたい際にも、データマートは有効な選択肢となります。たとえば、自社で保有する販売データのみでもデータ分析を行うことはできますが、これに加えて企業データベースを保有する企業からデータを購入し、データマートにて一元管理することで、分析軸をさらに増やすことができます。

自社で保有していないデータを含めて分析を行うことで、市場セグメントに基づいた販売データの集計・構築や、自社がアプローチできていないホワイトスペースなどの分析も行いやすくなります。

きめ細やかな収益管理の実現

管理会計の領域において、データマートによりきめ細やかな収益管理を実現することも可能です。セグメント別、事業別、商品・サービス別、予算別など様々な軸で収益を分析するためには、データマートにデータを投入したうえで、各種経営指標による集計が有効となります。

高速にデータを分析できるデータマートであれば、大量の明細データから見たい切り口でデータを表示することができるようになります。全社の収益や経営指標から部門別・工場別などにドリルダウンして詳細に把握していくこともできるため、原因分析の効率化も可能となります。

企業におけるデータマート導入事例

以下では、データマートの活用事例をいくつか紹介します。

サイロ化したデータを統合:東急不動産ホールディングス株式会社

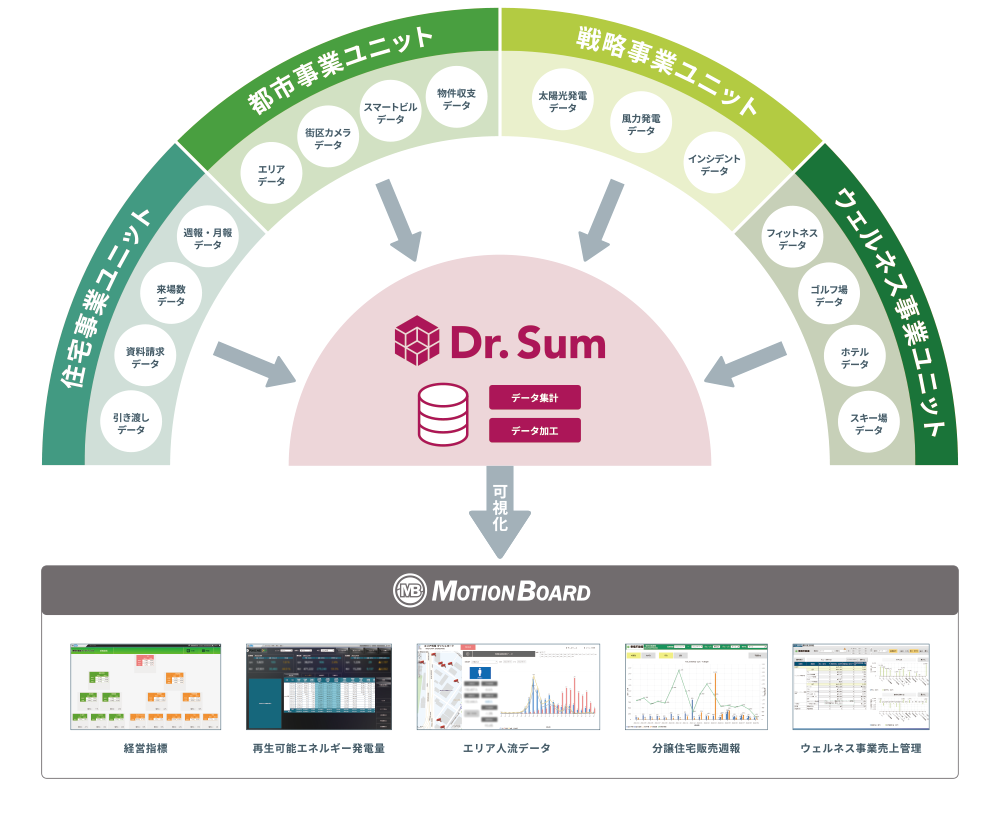

不動産に関するバリューチェーン全体にわたる幅広い事業を手掛ける東急不動産ホールディングス株式会社様では、データ活用で顧客理解を高めサービス提供価値を高めていく「CX(カスタマーサクセス)」などのビジョンを定め、DXを推進しています。

一方で同社では、100社以上のグループ会社や事業部が個別にデータを管理しており、グループ横断でデータを活用するための基盤がないという課題がありました。

そこで同社では、グループ内で導入実績のあった「Dr.Sum(ドクターサム)」を採用し、DX方針を進めていく上でのデータ統合基盤を整備。データの集計・社内の報告に費やしていた膨大な作業を省力化し、年間で1,000時間超の業務削減に成功しました。

▼東急不動産ホールディングス株式会社の導入事例をもっとみる

グループ内でサイロ化していたデータを統合 年間1,000時間超の業務削減し、全事業横断のDX推進を実現

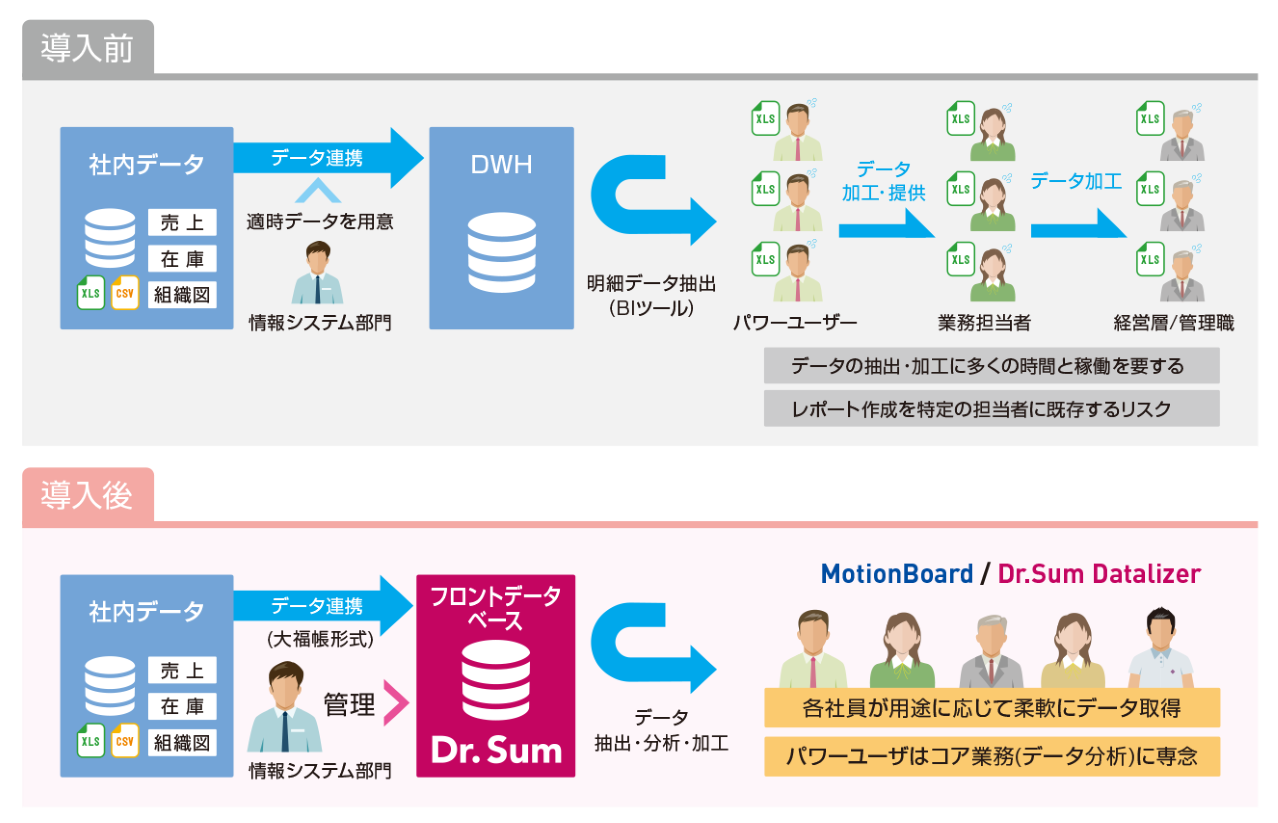

データ活用環境の刷新による生産性向上:大丸株式会社

紙製品の卸を主力事業とする大丸株式会社様では、データ活用環境を構築したものの操作の自由度が低く、ユーザーごとの要件に対応した検索・集計に問題を抱えていました。

そこで同社では、Dr.Sum、Datalizer for Web、MotionBoard(モーションボード)を導入し、データ活用環境を刷新。データ検索・クロス集計画面の開発生産性が10倍以上に向上するなど、大きな成果をあげることができました。

▼大丸株式会社の導入事例をもっとみる

自由度が低かった既存のデータ活用環境を刷新 全社員が柔軟に利用できるデータ分析基盤を構築

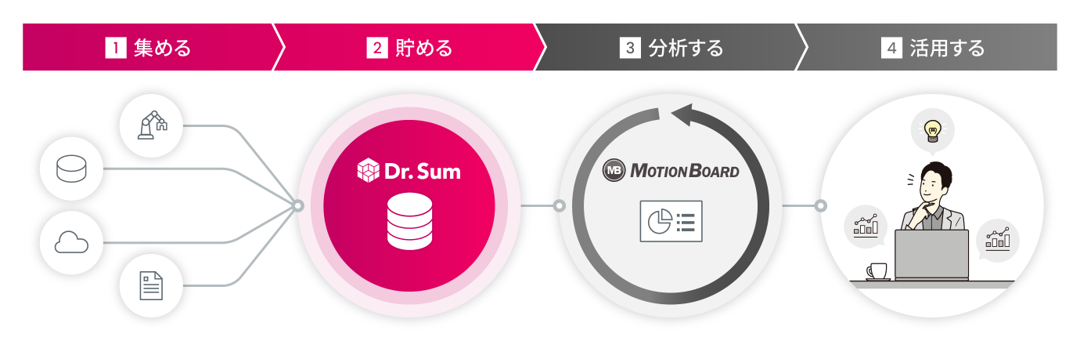

データマートとして活用できる「Dr.Sum」とは?

ウイングアーク1stでは、データ活用に有効なデータ分析基盤「Dr.Sum」を提供しています。Dr.Sumには大量データの高速集計・多重処理に特化した分析用のエンジンを搭載。

ノンプログラミングで開発を行えるため、どんな方にも扱いやすいという特徴があります。また、高価なサーバーなども不要であり、小規模利用にも適しています。Dr.Sumの活用により、安価にデータマートを構築することができます。もちろん、クラウドにも対応。クラウド環境上でデータマートを構築されたい場合は、Dr.Sumクラウド版の利用をおすすめします。

データの連携・加工機能も充実しており、社内システムや社外のSNS、統計データなどの取り込みも簡単に行えるというメリットもあります。

データマート構築にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

この記事では、データマートの役割やパターン、活用シーン、実際の企業における導入事例などについて詳しくご紹介しました。

データ分析の重要性が高まる昨今のビジネス環境において、これからデータ活用を始めたい企業においてデータマートは有効な選択肢となります。小回りの利くデータマートにより、スピード感をもってデータ活用の取り組みを進めることができるでしょう。

業務を加速させるためのデータ分析・活用に課題のある企業は、記事内でご紹介した「Dr.Sum」でのデータマート構築を検討してみてはいかがでしょうか。