技術文書とは?

技術文書とは、製品やサービスの開発、製造、運用、保守といった技術的な情報を、正確に記録・伝達するために作成する文書の総称です。

具体的には、以下のようなものが技術文書に該当します。

- 図面(設計図、組立図など): 製品の形状、寸法、構造などを視覚的に示す、ものづくりの基本となる文書。

- 仕様書(製品仕様書、技術仕様書など): 製品の機能や性能、満たすべき要件などを定めた文書。

- 部品表(BOM): 製品を構成する全部品のリストと、その階層構造を示した表。

- 作業手順書・指示書:製造や検査の具体的な手順を定めた文書。

- 試験成績書・検査成績書:製品が仕様を満たしていることを証明するための試験・検査結果の記録。

- ミルシート(鋼材検査証明書):鋼材などの素材メーカーが発行する、品質を証明する文書。規格値や製造実績値などが記載されています。

- 取扱説明書・マニュアル:ユーザーが製品を正しく安全に使用するための情報を提供。

- サービスマニュアル・保守マニュアル:修理やメンテナンスの手順を記した技術者向けの文書。

技術文書の管理が重要視される理由

技術文書を適切に管理することは、企業の品質基盤を強化し、リスクを低減させ、持続的な成長を支えるための重要な取り組みです。

次は、技術文書の管理が重要視される理由について詳しく見ていきましょう。

品質の維持・向上とトレーサビリティの確保

製品の品質を安定させるためには、つねに最新かつ正確な技術文書に基づいて業務を行うことが必要です。

たとえば、設計変更があったにもかかわらず、製造現場で古い図面を使い続けてしまえば、仕様と異なる製品が作られ、大量の不良在庫が発生します。適切な文書管理体制が整っていれば、誰でも・いつでも・確実に最新版の技術文書にアクセスできるため、このようなヒューマンエラーを防ぎ、製品品質の維持・向上を実現できます。

また、万が一製品に不具合が発生した際には、原因を迅速に特定し、影響範囲を把握する必要があります。使用された部品のミルシートや、製造時の作業記録、検査結果といった技術文書を時系列でさかのぼって追跡することで、問題の根本原因を究明し、的確な対策を講じることが可能になります。

法規制や国際規格への対応

企業活動は、様々な法規制や業界の慣習の下で行われています。とくに製造業においては、PL法(製造物責任法)への対応や、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 9001の認証取得・維持が不可欠です。

これらの法規制や規格では、設計、開発、製造、検査といった各工程における記録の作成と、適切な管理・保管が厳格に求められます。文書の管理体制に不備があれば、認証の取り消しや社会的信用の失墜といった深刻な事態を招く恐れもあります。つまり、技術文書の厳正な管理は、企業のコンプライアンス遵守における生命線だと言えるでしょう。

技術・ノウハウの継承

熟練技術者の経験や勘に頼っていた技術やノウハウは、その担当者が退職・異動してしまうと失われかねません。これは、多くの企業が抱える属人化のリスクです。

技術文書は、こうした「暗黙知」を「形式知」へと変換し、組織全体の共有資産として蓄積・継承するための役割を果たします。

技術文書を体系的に管理し、誰もが参照しやすい環境を整えることは、ベテランから若手へのスムーズな技術継承を促し、組織全体の技術力向上に貢献します。

業務効率の向上とコスト削減

技術文書の管理が煩雑だと、必要な情報にたどり着くまでに多大な時間がかかり、生産性を著しく低下させます。また、古い版の技術文書などを参照してしまうことで発生する手戻りや、それに伴う材料費・人件費のロスも無視できません。

適切な文書管理によって、必要な情報へのアクセススピードを短縮し、情報の誤用を防ぐことは、日々の業務効率を大幅に改善し、見えないコストの削減に直結するのです。

技術文書管理を電子化するメリット

ここまでは技術文書を管理することの重要性について紹介しましたが、近年では技術文書管理を電子化する取り組みが広がりつつあります。

次は、技術文書管理を電子化することで得られる具体的なメリットを解説します。

検索性向上による業務効率化

技術文書の管理を電子化するメリットとして、検索性の向上が挙げられます。紙で保存している大量の技術文書のなかから目的の文書を探し出す作業は、ファイリングルールが徹底されていても多くの時間がかかります。

一方、電子化された文書は、ファイル名だけでなく、文書番号、製品名、作成日、キーワードといったさまざまな属性情報を付与して管理できます。これにより、必要な情報を即座に検索・閲覧することが可能になります。

文書検索にかかる時間の短縮は、従業員が本来注力すべきコア業務に集中できる環境を生み出し、組織全体の生産性向上につながるでしょう。

情報共有の迅速化と属人化の防止

紙の技術文書を関係者間で共有するには、回覧やコピー、郵送といった手間が発生し、情報伝達にタイムラグが生じます。

一方、技術文書を電子化し、サーバーやクラウド上の文書管理システムで一元管理すれば、関係者はいつでも・どこからでも最新の情報にアクセスできます。

時間や場所の制約なく情報が共有されることで、情報共有の遅延による業務の停滞や、特定の担当者しか情報を持っていないといった属人化の状態を解消できます。

セキュリティ強化とコンプライアンス遵守

紙の技術文書は、盗難や紛失、不正なコピーのリスクが存在します。

一方、技術文書を電子化することで、紙文書よりも高度なセキュリティ対策が可能になります。

たとえば、ユーザーや部署ごとに、文書へのアクセス権限を細かく設定し、部外者や権限のない従業員からのアクセスをブロックすることが可能です。また、「いつ・誰が・どの文書を更新したか」といったログが記録されることで、改ざんなどの不正防止・検知につながります。

ペーパーレス化によるコスト削減とBCP対策

紙での技術文書管理には、紙そのものの購入費用や印刷代、ファイルやキャビネットといった備品代、そして保管のための倉庫代やオフィス賃料など、さまざまなコストが発生します。

電子化によってペーパーレスを実現すれば、これらの直接的なコストを大幅に削減できます。さらに、電子データはバックアップが容易であるため、事業継続計画(BCP)の観点からも非常に有効です。万が一、地震や火災、水害といった災害でオフィスが被害を受けても、データセンターやクラウド上に文書データが保全されていれば、事業の早期復旧が可能になります。

企業の根幹をなす技術情報を災害リスクから守ることは、現代の企業経営において不可欠な取り組みと言えるでしょう。

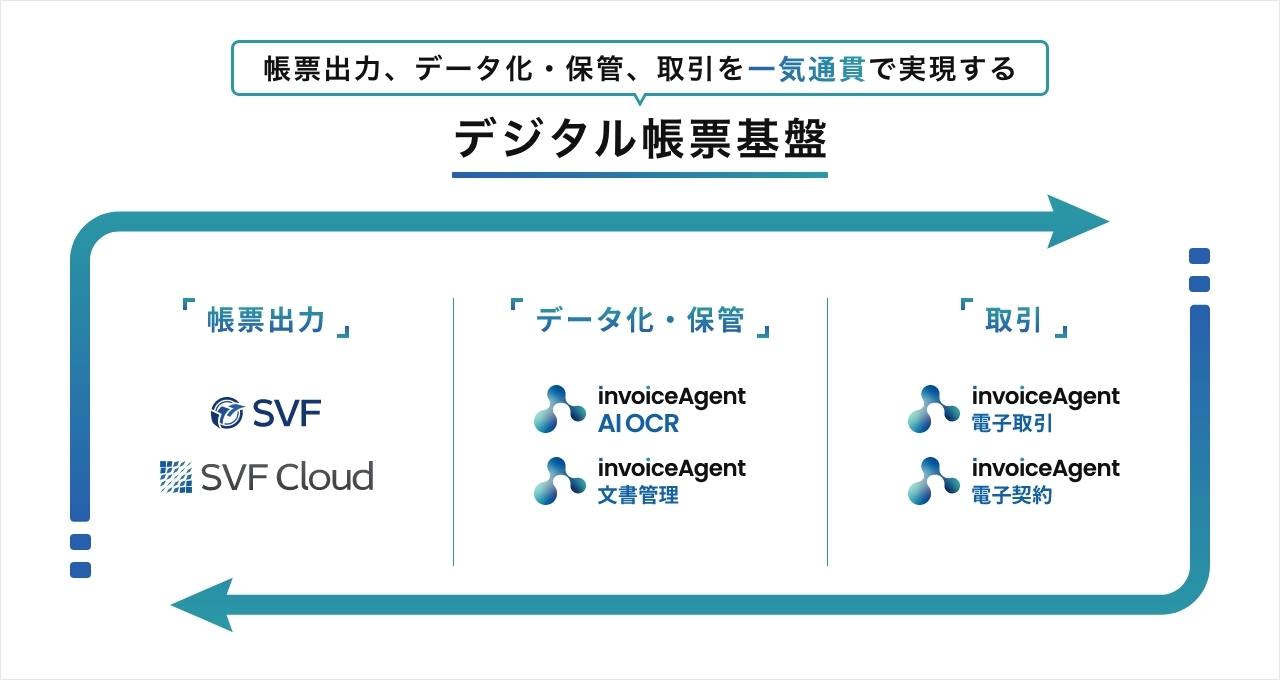

技術文書の管理を電子化するなら「invoiceAgent」

次は、技術文書の管理を電子化する方法として、ウイングアークのソリューションをご紹介します。

では、各ソリューションの特徴を見ていきましょう。

デジタル帳票の設計・出力なら「SVF Cloud」

「SVF Cloud」は、技術文書を含むあらゆる帳票の設計・出力を叶えるソリューションです。

ノーコードの帳票設計ツールを搭載しているので、独自の要件を満たす帳票も簡単に設計できます。各種システム・アプリケーションとデータ連携・マッピングすることで、効率的な帳票発行することも可能です。

プリンターでの印刷はもちろん、電子ファイルとしての出力やFAXやメールでの配信にも対応しているので、自社の業務プロセスや取引先の要望に応じて最適な出力形態を選ぶことができます。

紙の技術文書をデータ化するなら「invoiceAgent AI OCR」

「invoiceAgent AI OCR」は、紙媒体で保存している技術文書などのデータ化を実現するソリューションです。

高精度な複数のOCR/AI OCRエンジンを搭載しており、読み取り文書の種類や特徴に応じて最適なOCR/AI OCRエンジンを選択することができます。また、複数のOCR/AI OCRエンジンで並行処理を行い、結果を比較して精度を高めることも可能です。

読み取り文書の歪みや傾きを自動補正する機能も備えているので、認識率の低下を防ぎつつ効率的に紙文書のペーパーレス化を進めることができるでしょう。

文書の一元管理なら「invoiceAgent 文書管理」

「invoiceAgent 文書管理」は、デジタル文書の一元管理を実現するソリューションです。

「SVF Cloud」や「invoiceAgent」で出力・データ化した帳票は文書はもちろん、他システムで出力した文書もまとめて取り込み、自動で仕分け・保存を実行します。

保存したデータはさまざまな条件で検索することができ、必要な文書を速やかに参照することが可能です。

また、保存期間に応じた自動削除機能や、不正の防止・検知に役立つ証跡管理機能を備えているので、技術文書を含むさまざまな文書のライフサイクルを安全かつ効率的に関することができます。

技術文書の配信・受領なら「invoiceAgent 電子取引」

「invoiceAgent 電子取引」は、技術文書などの配信・受領を実現するソリューションです。

PDF形式の文書データをアップロードするだけでWeb配信することが可能。連続帳票としてPDFファイルが出力される使用であっても、事前に設定したルールに基づき自動で分割・仕分けを実行し、適切な配信用フォルダに格納することができます。

また、取引先が発行する文書についても「invoiceAgent」を介して受領することができます。

ウイングアーク製品で技術文書管理を電子化した事例

最後に、ウイングアーク製品を活用して技術文書の管理を電子化・効率化した事例をご紹介します。

図面・技術資料を共有・閲覧する仕組みを構築(松井製作所)

プラスチック成形に関わる機器の開発・製造・販売を行う株式会社松井製作所は「invoiceAgent」を導入し、図面・技術資料を共有・閲覧するための新たなネットワークを構築しました。

同社では従来、設計図面や技術情報を紙ベースで管理しており、情報更新や追加のたびに印刷し、世界各地の拠点に郵送する手間やコストが発生していました。また、技術文書の管理方法については各拠点に委ねられていたため、セキュリティ・ガバナンスの面でもリスクがある状況でした。

そこで同社は、「invoiceAgent」を活用した新たな情報共有の仕組みづくりに着手。「invoiceAgent」の導入により、世界中のどこからでも必要な技術文書を即座に参照できる仕組みを実現し、情報更新や追加のたびに発生していた手間やコストも大幅に減少しています。さらに、技術文書を一元管理する体制が整い、アクセス権限を細かにコントロールできるようになったことでセキュリティ・ガバナンスの向上にも効果を得ています。

▼事例詳細はこちら

株式会社松井製作所のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

ミルシートなどの電子化で月間50時間の工数削減を達成(合同製鐵)

鉄筋用棒鋼や各種線材、構造用棒鋼などを展開する合同製鐵株式会社は、「SVF」や「invoiceAgent」を導入し、ミルシートなどの紙帳票を電子化しました。

同社では従来、顧客に送付するミルシートなどを複写式の連続帳票に印刷して運用していました。しかしこの運用方法は負担が大きく、連続帳票を一通ずつ切り離して仕分けしたり、控えを保存したりといった煩雑な手作業が発生。また、発行したミルシートは各工場で保存・管理していたため、顧客からの問い合わせ対応に多くの時間がかかってしまう点も問題視されていました。

そこで同社は、文書の電子化による工数削減と、問い合わせ対応の迅速化によるサービス向上を図り、「SVF」と「invoiceAgent 文書管理」の導入を決定。

導入後、紙帳票に関わる手作業が不要になったことで月間50時間程度の工数削減に成功。さらに、検索機能で瞬時に必要なファイルを参照・出力することが可能になり、問い合わせ対応の迅速化にもつながっています。

▼事例詳細はこちら

合同製鐵株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

まとめ

本記事では、技術文書の基礎知識から管理の重要性、電子化のメリットまで解説しました。

技術文書の管理は、企業の品質基盤を強化し、リスクを低減させ、持続的な成長を支える重要な取り組みです。そして管理を効率化するには、技術文書の電子化が有効です。

技術文書の管理を効率化したいと考えているのであれば、記事内でご紹介した「SVF Cloud」や「invoiceAgent」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。