納品書は再発行できる?

まずは、納品書の再発行はそもそも可能なのかどうかを確認していきましょう。

納品書の再発行は可能

結論から述べると、納品書の再発行は可能です。

そもそも納品書は、法的に発行を義務付けられている書類ではありません。

納品書は、商品を安心して受け取ってもらうためや、納品内容が正しいかスムーズに確認してもらうために、納品者側が自発的に発行するケースがほとんどです。

つまり、納品書を発行する行為自体、「取引先への配慮・思いやり」という慣習的側面が強いと言えます。

そのため、法的には発行・再発行する必要はありませんが、「取引先への配慮・思いやり」として再発行に応じるケースが多々あるのです。

納品書の再発行が必要になる場面

では、納品書の再発行が必要になるのは、具体的にどのような場面なのでしょうか。

納品書の再発行が必要になる主な場面として、以下のケースが考えられます。

- 納品書を紛失・破損してしまった

- 納品書の記載内容にミスがあった

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

納品書を紛失・破損してしまった場合

納品書の再発行が必要になる場面として、受領側の担当者が誤って紛失してしまったり、書面が汚れたり破けたりして内容を確認できなくなってしまったケースが考えられます。

この場合、受領側のミスになるので、発行側の担当者に対して再発行が可能かどうか相談してみましょう。

発行側の担当者は、再発行の依頼に応じる義務はありませんが、取引先と良好な関係性を築いていくためにも再発行に応じるのが望ましいでしょう。

納品書の記載内容にミスがあった場合

納品書の再発行が必要な状況として、記載内容のミスが発覚した場合も考えられます。

たとえば、納品書に記載された商品名や数量、金額などの情報が、実際の納品内容と異なっているケースです。

受領側で記載内容のミスに気付いた場合、誤った内容で請求書が発行されてしまう可能性も考えられるため、速やかに発行側に連絡して再発行を依頼しましょう。

発行側は、自ら誤りに気づいた時点、あるいは受領側からの指摘で発覚した時点から速やかにお詫びの連絡を入れ、正しい内容の納品書を再発行しましょう。

納品書を再発行する際の注意点・対応方法

納品書の再発行は可能だとお伝えしましたが、再発行する際に注意すべきポイントも存在します。

- 再発行である旨を書面で明示する

- 納品日や管理番号は変更しない

- 迅速かつ丁寧な対応を心がける

次は、再発行する際の注意点や対応方法を見ていきましょう。

再発行である旨を書面で明示する

納品書を再発行する際は、再発行である旨を書面に明示しましょう。

一見して再発行したものだということがわからないと、別の取引に関する納品書と誤認されて二重に処理されてしまう可能性や、どちらが正しい内容の納品書かわからなくなってしまう可能性があります。

「再発行」と刻印されたスタンプを押したり、備考欄に「~の再発行分として」といった文言を明記しましょう。

納品日や管理番号は変更しない

納品書を再発行する際、納品日はいつにすればよいのか迷ってしまう方も多いことでしょう。

再発行する納品書には、最初に発行した納品書に記載した納品日と同じ日付を記載します。

日付を変更してしまうと、本来の納品日がわからなくなってしまう恐れがあるほか、最初に発行した納品書とは別の納品書として処理されてしまう可能性もあります。

同様の理由で、納品書の管理番号(納品書番号)も、当初の納品書の番号と一致するようにしましょう。

迅速かつ丁寧な対応を心がける

納品書の再発行を依頼された場合、迅速かつ丁寧な対応を心がけましょう。

先述の通り、納品書は「取引先への配慮・思いやり」として発行するケースも多く、お互いに気持ちよく取引を進めるための意味合いがあります。

たとえ受領側のミスで再発行を依頼されたとしても、迅速かつ丁寧に再発行に対応することで、良好な関係性を築くことができるでしょう。

また、発行側のミスで再発行する場合には、ミスが発覚した時点で速やかにお詫びの連絡を入れるとともに、書面で郵送している場合には送付状(添え状)で、メールにデータを添付して送信している場合にはメール本文で、謝罪の意を改めて伝えるようにしましょう。

納品書の電子化で再発行の手間を解消!

納品書を再発行すること自体は可能ですが、頻繁に再発行するのは大きな手間であり、取引先との関係性が悪くなってしまう可能性もあるでしょう。

納品書を再発行しなければならない状況を回避するには、納品書の電子化が有効です。

先述した通り、納品書の再発行が必要になる主な原因は「納品書の紛失・破損」と「納品書の記載内容のミス」であり、納品書を電子化して運用することで、このような状況が起こりにくくなります。

電子納品書であれば、物理的に紛失したり破損したりする心配がないことに加えて、メールやクラウドサービスで配信することで発行した事実がログとして残るためトラブル防止にもなります。

また、電子帳票システムなどの専用サービスを利用すれば、Excelなどを使って手入力で作成するよりも簡単に納品書を発行することができ、受注管理システムや販売管理システムなどとデータ連携することで、納品書発行を自動化することも可能です。

そのため、紙ベースの納品書発行よりも人的ミスのリスクを軽減することができるでしょう。

このほか、管理・保存の負担軽減やコスト削減、テレワークへの対応など、納品書の電子化にはさまざまなメリットが期待できます。

また、納品書兼請求書のような形式で運用している場合には、インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)開始後の業務負担軽減という面でも効果が期待できるでしょう。

納品書の電子化なら「invoiceAgent」

次に、納品書の電子化を実現するソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent(インボイスエージェント)」をご紹介します。

「invoiceAgent」は、電子帳簿保存法の法的要件を満たす製品の証である「JIIMA認証」を取得しており、文書の電子化と法対応を同時に実現可能です。

では、「invoiceAgent」の特徴を見ていきましょう。

納品書のWeb配信なら「invoiceAgent 電子取引」

「invoiceAgent 電子取引」は、納品書などの文書データのWeb配信を実現するソリューションです。

PDF形式の文書データをアップロードするだけでWeb配信でき、CSV形式の納品データを所定のフォルダにアップロードしてPDFに自動変換することも可能です。

また、「invoiceAgent 電子取引」を介して取引先が発行する文書データも受領することができます。

さらに、デジタルインボイスの標準規格である「Peppol」に対応可能なので、インボイス制度に向けた準備としてもお使いいただけます。

紙の納品書のデータ化なら「invoiceAgent AI OCR」

「invoiceAgent AI OCR」は、取引先から受領した納品書や自社で発行した納品書の控えなど、紙文書のデータ化を実現するソリューションです。

高精度な5つのOCR/AI OCRエンジンを搭載しており、読み取り文書の特徴に応じて適切なOCR/AI OCRエンジンを選択したり、1つの読み取り文書に対して複数のOCR/AI OCRエンジンによる処理を実行することができます。

また、読み取り文書の歪みや傾きを自動補正する機能で文字認識率の低下を防ぎます。

これらの特徴により、活字・手書き文字を問わず、紙で受領・保存している文書を効率的にデータ化することが可能です。

「invoiceAgent」で納品書の電子化を実現した事例

最後に、「invoiceAgent」を活用して納品書の電子化を実現した事例をご紹介します。

納品書や請求書のWeb配信を実現(伊藤忠商事)

大手商社である伊藤忠商事株式会社は、「invoiceAgent」を活用して納品書や請求書などの社外向け帳票をWeb配信する仕組みを構築しました。

同社では従来、印刷センターで社外向け帳票をまとめて印刷し、約600課ある営業部署に配送したうえで、各担当者が取引先に郵送する運用フローを採用していました。

しかし、各営業部署で行っている帳票の発送業務は在宅で完結できず、コロナ禍であっても出社しなければならない状況が発生していました。

そこで同社は、社外向け帳票をWeb配信する仕組みを構築するため、「invoiceAgent」の導入を決定。

導入決定から2ヶ月後には納品書をはじめとした請求書付属書類のWeb配信を開始し、さらにその4ヶ月後には請求書や請求明細のWeb配信を実現。

在宅勤務でも社外向け帳票の発行業務を完結できる環境を構築することに成功しました。

同社では、帳票の電子化をバックオフィスDXの第一歩と位置づけ、「invoiceAgent」のさらなる利用拡大を図っています。

▼事例詳細はこちら

伊藤忠商事株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

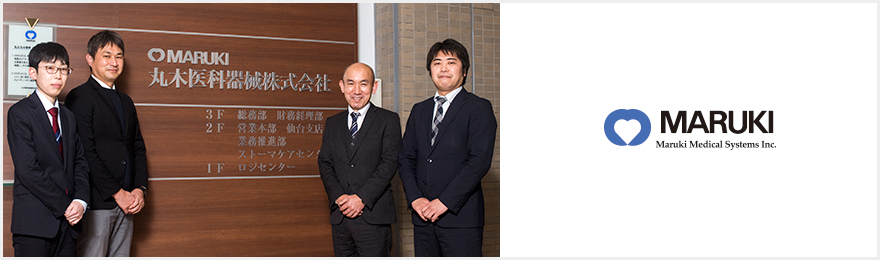

受領する納品書のデータ化・電子保存を実現(丸木医科器械)

医療機関向けに事業展開する専門商社の丸木医科器械株式会社は、「invoiceAgent」の導入で社外から受け取る納品書などの帳票類のデータ化・電子保存を実現しました。

同社では従来、取引先との書類のやり取りはFAXをはじめとする紙ベースで行っていました。

しかし同社の事業の特性上、取引先の数が非常に多く、年間に受領する帳票の数は約40万枚にのぼり、基幹システムへの入力作業や保管コストが大きな課題となっていました。

そうしたなか、コロナ禍で電子取引促進の機運が高まったことに加え、電子帳簿保存法の改正で要件緩和が行われたことで、外部との取引領域も含めた業務の電子化・ペーパーレス化に向けたプロジェクトが発足。

OCR機能と文書管理機能が決め手となり、「invoiceAgent」の導入に至りました。

FAXや郵送、Webフォームから送られてくる納品書や注文書をスキャンし、OCR処理を施して「invoiceAgent」に取り込み、中間アプリを介して販売管理システムにデータを連携する仕組みを構築。

電子帳簿保存法への対応に加え、月間17時間の工数削減や保管・印刷コストの削減など、大きな効果を実感されています。

▼事例詳細はこちら

丸木医科器械株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

まとめ

今回は、納品書を再発行することの可否や対応方法、再発行の手間を解決する手段についてご紹介しました。

納品書は、取引先への思いやりとして発行するケースが多く、再発行の依頼に応じる企業も多く存在します。

とは言え、再発行の頻度が多くなれば、担当者の手間が増えるだけでなく、取引先との関係性が悪くなってしまう恐れもあります。

納品書の運用を電子化することで、破損や紛失、記載内容のミスが起こりにくくなり、再発行の手間やリスクを解消することができます。

今回ご紹介した情報も参考に、納品書を紙ベースで運用している企業は、「invoiceAgent」による電子化・電子配信を検討してみてはいかがでしょうか。