長時間労働とは?

労働基準法第32条では、「1日8時間、週40時間」という法定労働時間が定められています。

そして、法定労働時間を超えて勤務する場合は、労働基準法第36条に基づいて企業・労働者の間で労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長へと届け出る必要があります。

一般的に、長時間労働は法定労働時間を大幅に超えている状態を指しますが、「何時間以上働くと長時間労働に該当」という明確な基準や定義は存在しません。

まずは長時間労働の目安として、36協定や労働基準法の改正内容について確認していきましょう。

36協定について

従来、36協定の締結によって延長できる労働時間には法律上の規制がありませんでした。

そのため、特別条項を設けることで、実質的に無制限の時間外労働がまかり通ってしまう状況となっていました。

しかし、後述する「時間外労働の上限規制」が導入されたことで、36協定で定める時間外労働にも上限が設けられ、上限を超えた場合には罰則が適用されるなど、現在は時間外労働に対する規制が強化されています。

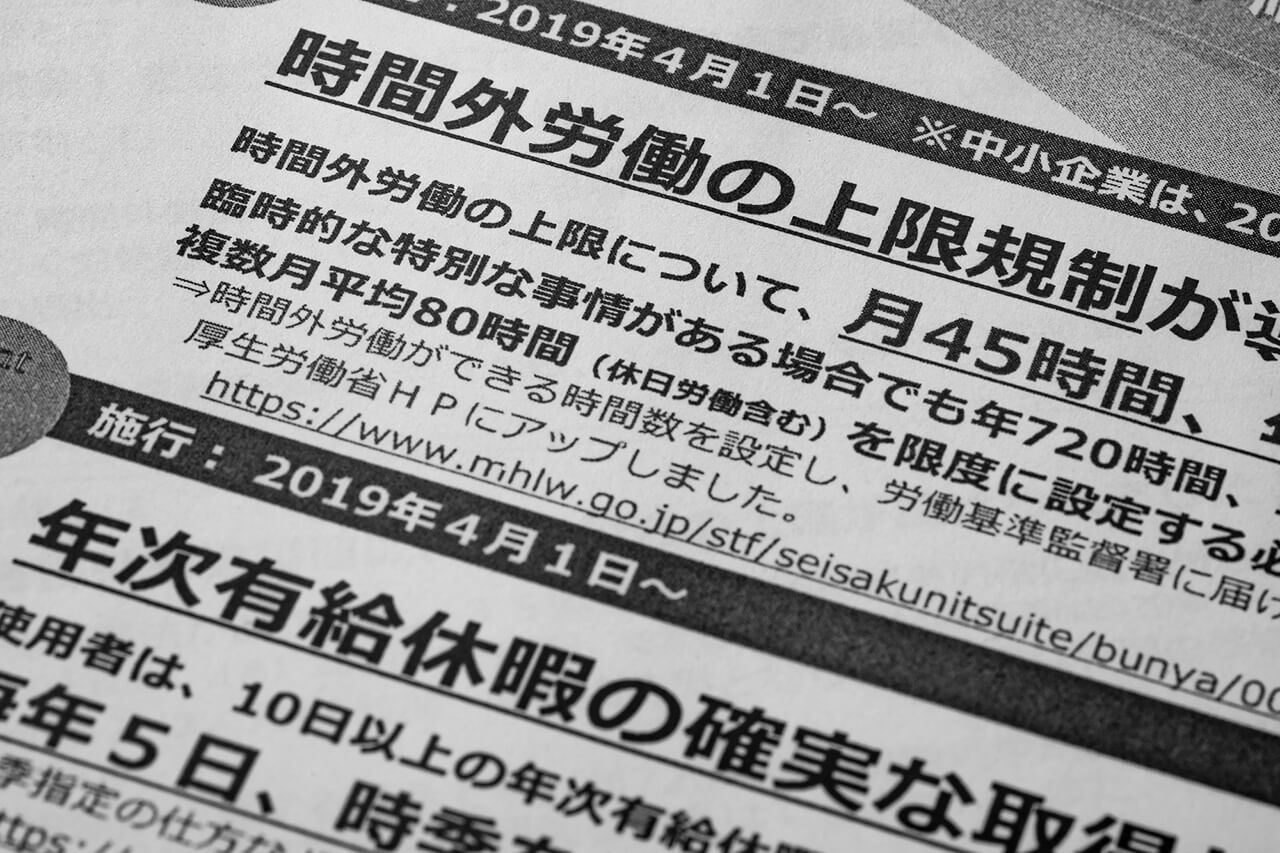

働き方改革関連法による「時間外労働の上限規制」

2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法によって、労働基準法が一部改正されています。

これより「時間外労働の上限規制」が導入され、時間外労働の上限は原則として「月45時間、年360時間」となりました。

この「月45時間、年360時間」という時間外労働の上限は、長時間労働か否かを判断するためのひとつの目安となるでしょう。

また、臨時的な特別な理由があり、労使協定(36協定)による合意がある場合であっても、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6ヶ月までと示されており、「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」「月100時間未満」といった条件に違反する場合には罰則が課せられる恐れがあります。

長時間労働による悪影響

長時間労働は、従業員の心身の健康を損ねるリスクを高め、命に関わる重大な事態を引き起こしかねません。

さらに、長時間労働による影響はそれだけではなく、以下のようなデメリットも考えられます。

- 生産性の低下

- 離職率の増加

- 採用活動が難航

- コストの増加

- リスクの増加

- 企業イメージの低下

生産性の低下

長時間労働は、従業員および組織全体の生産性低下を招きます。

長時間働き続けると集中力やモチベーションが低下してしまい、作業効率の悪化やミスの増加につながります。

作業効率の悪化やミスによってさらに労働時間が長引いてしまい、長時間労働と生産性低下の悪循環に陥ってしまう恐れがあります。

離職率の増加

長時間労働が常態化している環境では、従業員の離職率が高まります。

従業員がより良い労働環境を求めて離職してしまうケースのほか、最悪の場合には心身の健康を損なってやむを得ず退職してしまうケースも考えられます。

離職者が増えることで、残る従業員の業務負担が増加してしまい、長時間労働がさらに深刻化してしまう恐れもあります。

採用活動が難航

長時間労働の常態化により、採用活動が難航しやすいというデメリットもあります。

残業や休日出勤の有無は、就職活動や転職活動をしている人々にとって関心が大きいトピックであり、当然ながら残業や休日出勤が多い企業は求職者から敬遠されがちです。

また、労働時間が長いと育児や介護との両立が難しくなるため、採用できる人材の幅も狭まってしまうでしょう。

コストの増加

長時間労働のデメリットとして、コストの増加を挙げることができます。

法定労働時間を超えて企業が従業員を労働させた場合、当然ながら残業代が発生します。

法定労働時間を超える時間外労働には割増賃金を支払うことが義務付けられているため、長時間労働が常態化すると人件費の負担が大きくなってしまうでしょう。

また、オフィス・設備の稼働時間が長くなれば、そのぶん光熱費も増加してしまいます。

リスクの増加

長時間労働によって、業務上・経営上のリスクが高まってしまう点も見逃せません。

長時間労働が続けば、従業員の正常な判断力が損なわれ、ミスや事故が発生しやすくなります。

機密情報の漏えいといった過失や、人命に関わる事故など、事業の存続を脅かすような事態に発展する可能性も否定できません。

企業イメージの低下

長時間労働は、企業イメージの低下にもつながります。

長時間労働が常態化している場合、労務管理のコンプライアンス意識が低い企業とみなされて、イメージの低下は避けられないでしょう。

その結果、消費者や取引先から敬遠されたり、投資家や金融機関から出資を受けることが難しくなったりといった影響が考えられます。

長時間労働が発生する原因

次は、長時間労働が発生してしまう主な原因をご紹介します。

- 深刻化する人手不足

- 紙ベースのアナログ業務

- 労務管理に対する意識の欠如

深刻化する人手不足

長時間労働が生じる主な原因のひとつが、人手不足です。

少子高齢化が進む日本では各業界で労働力不足が深刻化しており、業務内容や業務量に対して必要な人員を雇用できない企業も珍しくありません。

そのような状況で、業務内容や業務量を変えずに労働力不足を補おうとすれば、一人あたりの労働時間が長くなってしまうことは明らかだと言えるでしょう。

紙ベースのアナログ業務

アナログ業務が多く残っている場合も、長時間労働が発生しやすくなります。

なかでも、紙やハンコを使った業務はアナログ業務の代表例と言えます。

たとえば、企業間での取引・契約などを紙媒体で行っている場合、書面の印刷や手渡しによる回覧・押印、封入作業などの郵送準備、目視と手動によるシステム入力など、非効率な作業が数多く発生します。

このようなアナログ業務が多く残っていることで、業務の効率化・省力化が進まず長時間労働につながってしまう可能性が高まります。

労務管理に対する意識の欠如

経営層や管理職の労務管理に対する意識が低いケースも考えられます。

本来、経営層や管理職は、従業員の勤怠情報や仕事量を適切に把握し、長時間労働が発生しないように管理する必要があります。

しかし、適切に労務管理が行われていない場合、特定の従業員に業務負荷が偏ったり、法定労働時間内に収まらない業務指示が行われたりと、長時間労働に陥るリスクが高まってしまいます。

また、休まず長時間働くことを美徳とする企業風土や、「上司より先に帰るのはNG」といった暗黙のルールが根付いている場合も、長時間労働が発生しやすい環境と言えるでしょう。

長時間労働是正のカギは業務のデジタル化

長時間労働の解消に役立つ手段のひとつが、業務のデジタル化です。

次は、業務のデジタル化が長時間労働の是正につながる理由を紹介します。

- 作業の効率化・自動化

- 柔軟な働き方への対応

- 勤怠情報の可視化

作業の効率化・自動化

業務をデジタル化することで、作業の効率化や自動化が促進され、作業時間の削減につなげることができます。

たとえば、電子取引システムや電子契約システムを利用することで、企業間取引や契約に伴うやり取りをPCなどのデバイス上で完結することができ、目視や手作業よりも効率よく業務を進めることができます。

また、RPAツールなどを活用することで定型作業を自動化することも可能です。

このように、業務のデジタル化によって作業の効率化・自動化が進めば、人手による作業工数を削減することができ、長時間労働の原因を解消することができるでしょう。

柔軟な働き方への対応

業務のデジタル化は、柔軟な働き方への対応という面でも有効です。

紙ベースで行っていた申請や企業間取引をデジタル化することで、オフィスに縛られることなく業務を遂行できるようになり、テレワークをはじめとした柔軟な働き方を促進することができます。

柔軟な働き方に対応する基盤が整えば、育児や介護などと仕事の両立を希望する人材も採用しやすくなります。

幅広い人材を雇用できるようになることで、人手不足に起因する長時間労働を解消しやすくなるでしょう。

勤怠情報の可視化

勤怠管理システムなどを利用して労務管理をデジタル化することで、客観的なデータに基づいた勤怠管理が可能になります。

それにより、長時間労働に陥る前に予兆を見つけて対策したり、従業員の業務負担の偏りを調整したりといった対応が可能になります。

また、勤怠情報が可視化されることで労務管理やコンプライアンスに対する意識向上といった効果も期待できるでしょう。

長時間労働解消の第一歩に「invoiceAgent」

ここまでは、業務のデジタル化が長時間労働是正のカギだとお伝えしました。

次は、長時間労働の解消に役立つ具体的なソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する電子帳票プラットフォーム「invoiceAgent(インボイスエージェント)」をご紹介します。

企業間取引の電子化なら「invoiceAgent 電子取引」

「invoiceAgent 電子取引」は、企業間取引の電子化を実現するソリューションです。

請求書などの帳票の送受信を電子化し、企業間取引の迅速化・効率化に効果を発揮します。

PDF化した帳票をアップロードするだけで送受信することができ、複数の取引先とのやり取りを「invoiceAgent」上で完結することができます。

帳票を送る側・受け取る側のどちらも電子帳簿保存法に対応することができ、2023年10月に始まるインボイス制度に対応する機能も実装予定です。

契約業務の電子化なら「invoiceAgent 電子契約」

「invoiceAgent 電子契約」は、契約業務の電子化を実現するソリューションです。

書面で行われていた契約書の作成や契約内容の確認、双方による署名といった一連の作業を、「invoiceAgent 電子契約」上で完結することができます。

また、ウイングアーク1stが立会人となって電子署名とタイムスタンプを付与するため、書面の契約書と同程度の法的効力を持たせることが可能です。

文書管理の電子化なら「invoiceAgent 文書管理」

「invoiceAgent 文書管理」は、データ化した文書の一元管理を実現するソリューションです。

紙文書のスキャンデータや、システムで出力した文書データをまとめて取り込み、「invoiceAgent 文書管理」上で一元管理することができます。

取り込んだデータはあらかじめ設定してあるルールに基づき自動で仕分け・保存され、複数条件に対応する高度な検索機能で速やかに参照・出力することが可能です。

また、文書の保存期間に応じた自動削除機能や証跡管理機能によって、文書のライフサイクルマネジメントを効率的に行えます。

「invoiceAgent」で時間外労働の要因を解消した事例

最後に、「invoiceAgent」を活用して時間外労働の要因を解消した事例をご紹介します。

オリジナル商品を中心としたファッション・雑貨の通信販売事業を展開する株式会社フェリシモは、「invoiceAgent」の導入によって業務効率化とコスト削減を実現しています。

同社では従来、仕入れ先である約600社に対して送付する受領書兼請求書を紙媒体で運用していました。

この受領書兼請求書の出力・郵送業務には約1.5日の工数を要しており、残業や休日出勤が発生する要因となっていました。

また、コロナ禍に突入してリモートワークが浸透するなか、紙の帳票運用のデジタル化が不可欠となりました。

そこで同社は、帳票運用を電子化するために「invoiceAgent」の導入を決定。

これにより、出社することなく受領書兼請求書のやり取りを行えるようになったほか、これまで1.5日を要していた印刷・郵送作業の工数が3分の1まで減少し、残業や休日出勤の要因を解消。

書類の郵送費だけでなく紙・封筒代も不要になったことで、月間10万円のコストカットにもつながっています。

▼事例詳細はこちら

株式会社フェリシモのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

まとめ

今回は、長時間労働に焦点を当てて、その原因や悪影響、解消のポイントについてご紹介しました。

長時間労働は従業員の心身の健康やパフォーマンスだけでなく、企業経営においても大きな悪影響をもたらします。

そして、業務のデジタル化は、長時間労働を引き起こす原因を解消するための第一歩となります。

今回ご紹介した情報も参考に、「invoiceAgent」を活用した業務のデジタル化を検討してみてはいかがでしょうか。