仕入明細書とは?

仕入明細書とは、仕入れ取引の詳細が記載された文書のことで、買手側が売手側(仕入先)に対して発行します。

じつは、仕入明細書の発行は法的に義務付けられているものではありません。仕入れ取引では、売手企業が買手企業に対して請求書を発行し、対価の支払いおよび請求書の保存を行うケースが一般的です。

しかし、買手側が仕入明細書を発行し、売手側の確認を受けることによって請求書の発行に代えるケースも存在します。

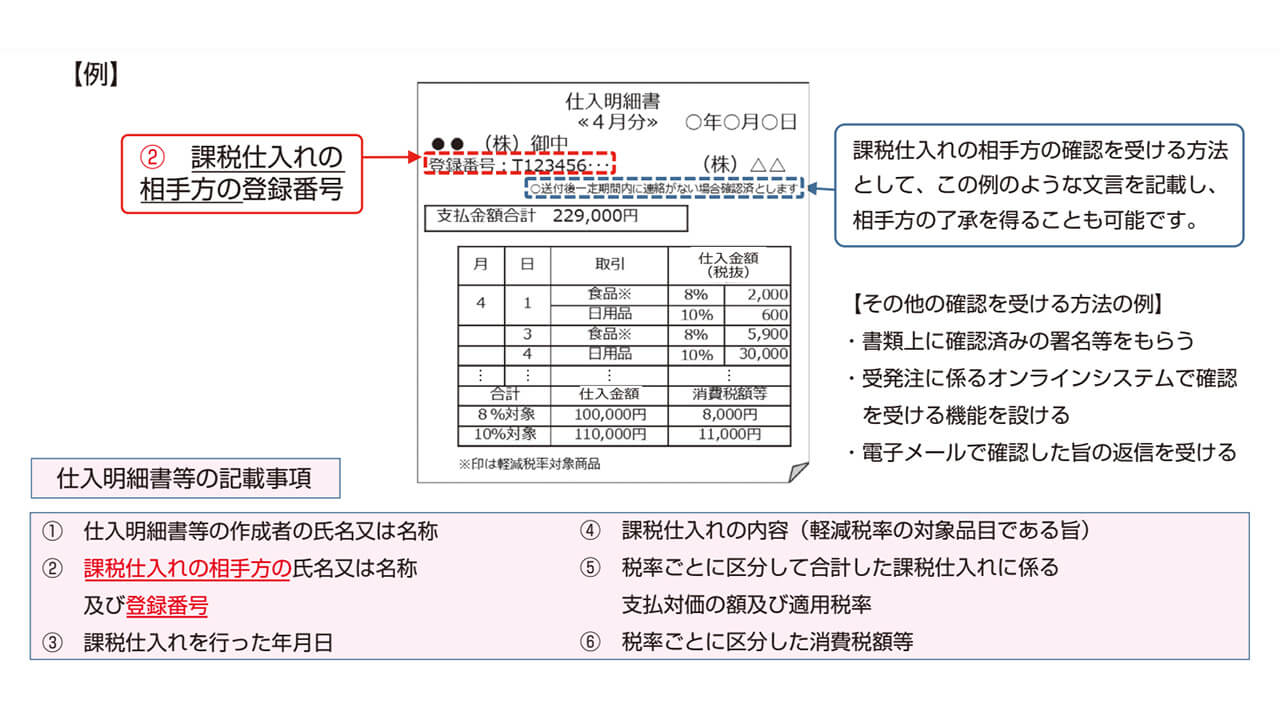

売手側の確認を受ける方法としては、仕入明細書に「送付後一定期間内に連絡がない場合確認済みとします」といった文言を記載する方法や、書類上に確認済みの署名をしてもらう方法、電子メールで確認済みの旨を記載した返信を受ける方法などがあります。

インボイス制度による仕入明細書への影響

2023年10月、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が施行されました。

インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関する新制度ですが、仕入明細書の運用にも影響があるため注意が必要です。

インボイス制度が施行されたことにより、仕入税額控除の適用を受けるには適格請求書等(通称:インボイス)の保存が原則必要となりました。

そして、一定事項が記載されており、売手側の確認を受けた仕入明細書についてはインボイスに該当します。つまり、仕入取引の際、買手側が仕入明細書を発行することで請求書に代える運用を行っている場合には、仕入税額控除を受けるためにもインボイス制度の要件に従い様式を変更する必要があります。

インボイス制度に対応する仕入明細書の記載事項

(出典元:適格請求書等保存方式の概要|国税庁)

(出典元:適格請求書等保存方式の概要|国税庁)

次は、仕入明細書の記載事項を確認していきましょう。

先述の通り、インボイス制度の開始により、仕入明細書に記載するべき情報に変更が生じています。

以下は、インボイス制度の要件に対応する仕入明細書の記載事項です。

(2)課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号

(3)課税仕入れを行った取引年月日

(4)取引内容(軽減税率の対象品目が含まれる場合はその旨)

(5)税率ごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率

(6)税率ごとに区分した消費税額等

(太字部分が「インボイス制度」開始後の追加箇所)

なお、仕入明細書で仕入税額控除を受けるには、仕入先の事業者が適格請求書発行事業者の登録番号を有している必要があります。現在、仕入明細書の発行をもって請求書の受領に代えている場合には、仕入先企業が適格請求書発行事業者として登録されているか要確認です。

仕入明細書の運用を効率化する方法は?

仕入明細書は、発行後に売手側の確認を得なければならないなど、運用負荷が高くなりやすい帳票の一種です。さらに、インボイス制度が始まったことで記載事項に変更が生じ、今まで以上に確認作業が煩雑化する懸念もあります。

こうした課題を解消し、仕入明細書の運用を効率化するには、仕入明細書の電子化が効果的です。

紙ベースで仕入明細書を運用している場合、作成した仕入明細書の印刷や封入封緘、郵送手続きなどが発生します。また、発送から取引先の手元に届くまでにタイムラグが生じ、記載内容に誤りがあった場合にはさらに多くの時間を要します。

一方、仕入明細書を電子データとして扱うことで、リアルタイムに取引先に配信することができ、もしも記載ミスがあった場合にも該当箇所を修正して速やかに再発行することができます。また、業務システム・ツールと連携することで、仕入明細書の発行を自動化したり、他システムへの転記作業を削減することも可能です。

仕入明細書の電子化なら「invoiceAgent」

仕入明細書の運用を効率化するには電子化が有効だとお伝えしましたが、具体的にどういったサービスを利用すればよいのか迷ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

次は、仕入明細書の電子化を実現するソリューションとして、ウイングアークが提供する「invoiceAgent (インボイスエージェント)」 をご紹介します。

仕入明細書の送受信を電子化する「invoiceAgent 電子取引」

「invoiceAgent 電子取引」は、仕入明細書などの企業間取引帳票の送受信を電子化するソリューション。

PDF形式で出力した帳票データをアップロードするだけで取引先にWeb配信することができ、取引先が発行する帳票も「invoiceAgent」を介して受け取ることができます。また、複数の帳票データがひとつのPDFファイルとして出力される場合でも、自動でPDFファイルの分割・振り分けを実行し、適切な宛先へと効率的に配信することが可能です。

さらに「invoiceAgent 電子取引」は、インボイス制度や電子帳簿保存法などの法対応もサポートします。

デジタルインボイスの規格である「Peppol」経由のデータ送受信に対応しているほか、受領した適格請求書のデータ化や適格請求書発行事業者の登録確認も可能。電子帳簿保存法の要件を満たすソフトウェアの証である「JIIMA認証」も取得しています。

文書データの一元管理なら「invoiceAgent 文書管理」

「invoiceAgent 文書管理」は、文書データの一元管理を叶えるソリューションです。

「invoiceAgent」でデータ化・出力した文書データはもちろん、他システムで出力した文書データもまとめて取り込み、事前に設定したルールに基づき自動で仕分け・保存を実行します。

保存した文書データは高度な検索機能で速やかに参照・出力することができるので、過去の帳票に関する問い合わせや監査時の対応を効率化することができます。

また、保存期間に応じた自動削除機能や、改ざんなどの不正防止・検知に役立つ証跡管理機能も備わっているので、文書管理におけるガバナンス強化にも有効です。

紙文書のデータ化なら「invoiceAgent AI OCR」

「invoiceAgent AI OCR」は、取引先から受領したり自社で発行・保存している紙の帳票をデータ化するソリューションです。

高精度な5つのOCR/AI OCRエンジンを搭載しており、読み取り文書の特徴や様式に応じて適切なOCR/AI OCRエンジンを選択することができます。

また、1つの読み取り文書に対して複数のOCR/AI OCRエンジンで処理を実行したり、フィールドごとに複数のOCR/AI OCRエンジンを使い分けることも可能です。

さらに、読み取り文書の歪みや傾きを自動補正する機能も備わっているので、認識率の低下を防ぎつつ効率的に紙文書をデータ化することができます。

「invoiceAgent」で業務効率化を実現した事例

最後に、「invoiceAgent」を活用して業務効率化を実現した事例をご紹介します。

仕入先各社への帳票発行・送付を電子化(CTCビジネスエキスパート)

CTC(伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)グループのバックオフィス業務等を受託しているCTCビジネスエキスパート株式会社は、「invoiceAgent」を導入して紙ベースの帳票発行と郵送作業を電子化することに成功しました。

CTCにおける仕入の多くは、同社を通じて仕入先各社に発注する体制となっています。紙に印刷された注文書を仕分けて封入封緘し、仕入先各社に郵送するフローとなっており、コロナ禍であっても出社しなければならず、事業継続性の観点でも課題視されていました。

また、コロナ禍では、郵送ではなくメールなどで注文書を送ってほしいという要望が増え、個別対応や誤送信防止のためのダブルチェックの負担が増加。

そこで同社は、仕入先への発注業務の課題解決を図り、注文書の電子化・Web配信を検討開始。国内外の複数サービスを比較検討した結果、既存システムや業務への影響が少ない点や、電帳法の保存要件に対応している点、そして外部との連携機能という3つのポイントを評価し、「invoiceAgent」の導入を決定しました。

導入決定から3ヶ月という短期間で運用を開始し、仕入先に対して発行する注文書のWeb配信を実現。導入から2年が経過した現在では約700社の仕入先が登録を完了し、月間約3,000件、年度末のピーク時には月間6,000件以上の配信を「invoiceAgent」で行っています。

▼事例詳細はこちら

CTCビジネスエキスパート株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

仕入先との帳票のやり取りを電子配信に移行(フェリシモ)

ファッション・雑貨などの通信販売事業を手掛ける株式会社フェリシモは、「invoiceAgent」を導入して仕入先との帳票のやり取りを電子化することに成功しました。

同社では、仕入先メーカーに対して納品内容を記載した受領書を郵送し、確認・押印のうえ返送してもらうことで請求書に代える運用をとっています。

しかし、同社の仕入先メーカーの数は約600社にのぼり、受領書兼請求書を出力・郵送する作業は1.5日程度の工数がかかり、残業や休日出勤が発生する要因となっていました。さらにコロナ禍に入り、仕入先においてもリモートワークが推進されたことで、帳票データを郵送で送るなどの個別対応も大きな負担に。

そこで同社は、受領書兼請求書をデジタル化して仕入先に一斉送信し、電子印を押して返送してもらう仕組みを構想開始。いくつかのサービスを比較した結果、PDF出力に変更するだけでWeb配信が可能な点、600通ほどの配信件数であっても導入しやすい費用感、そして他業務への展開が可能な点を評価し、「invoiceAgent」の導入に至りました。

導入後、受領書兼請求書の印刷・郵送にかかっていた工数が従来の1.5日から半日以下まで縮小。残業や休日出勤がほとんどなくなったことに加え、送料や用紙代・封筒代が不要になったことで月間10万円程度のコストカットにもつながっています。

▼事例詳細はこちら

株式会社フェリシモのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

まとめ

今回は、仕入明細書の意味・役割やインボイス制度による影響、記載事項などを解説しました。

インボイス制度が始まったことにより、仕入明細書の運用は以前よりも煩雑化することが懸念されています。仕入明細書の運用を効率化し、インボイス制度による負担増加を回避するには、仕入明細書の電子化が効果的です。

現在、紙ベースで仕入明細書を運用している企業は、記事内でご紹介した「invoiceAgent」で帳票の電子化をスタートしてみてはいかがでしょうか。