監査の意味と必要性

まずは基礎知識として、監査の意味と必要性について確認していきましょう。

監査とは?

監査とは文字通り「特定の事象について監督し検査すること」ですが、企業における監査は「経営活動とその結果について、正確性や妥当性などを評価して報告すること」を指します。

詳しくは後述しますが、監査の対象によって「会計監査」「業務監査」の2つに分類されるほか、監査人の立場によって「外部監査」「内部監査」「監査役監査」の3つに分類されます。

また、法律により義務付けられている監査を「法定監査」と呼び、法律上の強制ではなく任意で実施する監査を「任意監査」と呼びます。

企業における監査の必要性

企業は事業活動を行うなかで、株主や債権者、取引先など、ステークホルダー(利害関係者)に対して多大な責任を負います。

たとえば、債権者や投資家は決算書の情報をもとに出資判断を行いますし、企業間で取引を開始する際も相手企業の経営状況は必ず確認する指標です。

しかし、企業が公表している情報が正しくなければ、ステークホルダーは出資や取引に関する判断を適切に行うことができず、大きな損害を与えてしまう恐れがあります。

そのため、企業がステークホルダーに対して責任を果たしていくためには、経営状況を正しく報告し、第三者によって経営状況の健全性・信頼性を保証してもらう必要があります。

とくに、企業の規模が大きくなるほどステークホルダーの数は増えるため、企業が持つ影響力は大きくなります。そのため、上場企業などの一定の要件を満たす企業に対しては、会社法や金融商品取引法で定められている法定監査を受けることが義務付けられています。

監査の分類とその目的

先述した通り、監査はその対象や監査人の立場によっていくつかに分類することができます。

ここでは、「監査の対象による2つの分類」と「監査人の立場による3つの分類」について、その概要や目的をご紹介します。

監査の対象による分類

まず、監査の対象による分類として、以下2つをご紹介します。

- 会計監査

- 業務監査

会計監査

会計監査とは、財務諸表や付随する会計書類を対象とする監査で、財務諸表監査とも呼ばれます。

企業が作成した財務諸表の内容は正しいか、会計処理は適切に行われているかを評価・報告することが目的です。

中立・公正な評価を行うために、第三者機関である外部の監査法人や公認会計士が監査人として会計監査を行います。

監査人は、会計監査報告書として以下のような監査意見を表明します。

- 無限定適正意見:すべての重要な点について、財務状況を適正に表示している状態

- 限定付適正意見:一部不適正な事項があるものの、財務状況を概ね適正に表示している状態

- 不適正意見:不適正な事項があり、財務状況を適正に表示していない状態

- 意見不表明:財務状況を適正に表示しているかどうかの意見表明を行えない状態

業務監査

業務監査とは、会計業務以外の業務活動全般および組織・制度を対象とした監査です。

経営目標の達成に向けて合理的に業務が行われているか、法令や各種規定に沿って業務が遂行されているかなどを評価・報告することが目的です。

業務監査には、内部監査人によって行われる内部監査と、取締役などの業務執行が法令や定款に適合しているかを調べる監査役監査があります。

監査人の立場による分類

次に、監査人の立場(誰が監査を行うのか)による分類として、以下3つをご紹介します。

外部監査

外部監査は、独立した第三者機関である監査法人や公認会計士が実施する監査です。

企業の財務報告や業務遂行が適正かどうかを、株主や債権者、投資家などのステークホルダーに対して報告することが目的です。

内部監査

内部監査は、企業が任意で設置した内部監査部門や内部監査人が実施する監査です。

組織内部での不正防止や経営目標の達成に向けた業務効率化、内部統制の強化などを目的に実施されます。

2006年に施行された「内部統制報告制度(J-SOX法)」に対応するため、上場企業および上場を予定している企業では内部監査が必要となっています。

監査役監査

監査役監査は、株主総会で選任された監査役が取締役に対して実施する監査です。

通常、監査役には弁護士や公認会計士、経営経験者などが選任されます。

監査役監査は取締役による不正を抑止することが主目的であり、取締役の職務執行について適法性および妥当性を評価し、監査結果について株主総会で報告を行います。

監査対応の負担が大きくなる原因

経営の健全性を担保するために必要な監査ですが、監査対応の負担が大きいという悩みを抱える企業は少なくありません。

次は、監査対応の負担が増大化してしまう主な原因をご紹介します。

内部統制が機能していない

監査対応に時間がかかってしまったり、負担が大きくなってしまう原因として、内部統制が有効に機能していないケースが考えられます。

内部統制が有効に機能していない場合、業務のなかでミスや不正が発生しやすくなります。

その結果、監査対応を任される経理部門などの業務負担が増大してしまい、監査に向けて十分な準備を行えない、あるいは監査期間中の対応が煩雑になってしまう、といった状況が発生してしまいます。

また、財務諸表や関連書類に不備が多いと、監査人側の手続きも増えてしまい、監査を終えるまでに多くの時間を要してしまいます。

業務・文書のデジタル化が進んでいない

内部統制にも通ずる部分ですが、業務や文書のデジタル化が進んでいない場合も、監査対応の負担が大きくなってしまいがちです。

監査では、会計関連書類の提出を求められる場面が多くあります。

しかし、文書を紙ベースで管理している場合、大量の書類のなかから必要な文書を探し出すのは大きな手間となってしまいます。

また、紙ベースの帳票運用は人的ミスが発生しやすく、持ち出しや改ざんなどのリスクも否定できません。そのため、内部統制の観点でも多くの課題が残ってしまいます。

文書の電子化が監査対応を効率化する鍵

監査対応の負担が大きくなる原因をお伝えしましたが、その解決策のひとつが文書の電子化です。

次は、文書の電子化が監査対応の効率化・負担軽減につながる理由についてご紹介します。

内部統制の強化に有効

文書の電子化は、内部統制の強化に有効です。

先述の通り、紙ベースの文書運用は人的ミスが起こりやすく、不正な持ち出しや改ざんなどの対策も煩雑になりがちです。

一方、文書を電子化することで、目視での確認や手作業よりも業務の正確性を高めることができ、文書が紛失・劣化してしまう恐れもありません。

また、個別に閲覧権限を設定したり、システムに証跡を記録することもできるため、紙ベースの文書管理よりも強固な内部統制を構築することができます。

文書の検索性が向上

先述の通り、監査では財務諸表や会計関連書類の提出を求められる場面が多々あります。

文書の電子化が進んでいれば、さまざまな条件で文書データを検索することができるため、必要に応じて速やかに文書を参照・提出することが可能です。

そのため、監査で書類の提出を求められた際もスムーズに対応することができ、監査対応の負担軽減および円滑化につなげることができるでしょう。

さらなる効率化を図るならデジタル化を推進

監査対応のさらなる効率化を図るには、文書の電子化からさらに進んでデジタル化を目指すことが大切です。

文書のデジタル化とは、単に文書をPDFなどの電子ファイルとして扱うのではなく、一定の規格に準拠してデータ化し、各種システムと連携して自動処理を行える状態にすること。

デジタル化することで、帳票作成・処理における自動化が進み、業務の正確性が向上します。結果として、業務工数の削減により監査対応に向けた準備に十分な時間を割くことが可能になり、財務諸表や関連書類の不備が減少することで監査対応がさらに円滑化するでしょう。

文書のデジタル化を実現するソリューションは?

文書の電子化・デジタル化が監査対応の効率化に有効だとお伝えしましたが、具体的に何から着手すればよいか迷ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

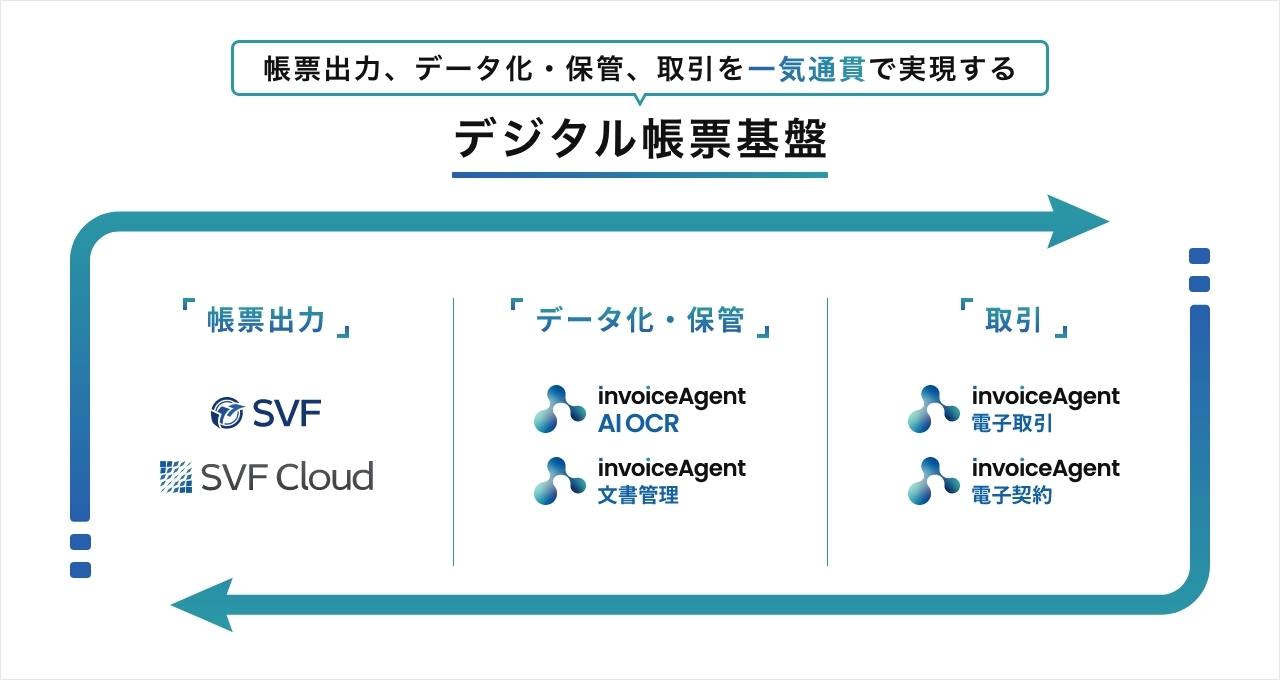

ここでは、文書のデジタル化を実現するソリューションとして、ウイングアーク1stが提供するデジタル帳票基盤をご紹介します。

デジタル帳票基盤は、デジタル帳票の出力やデータ化、保管、配信・受領まで一気通貫で実現するソリューション群です。

では、デジタル帳票基盤を構成する各ソリューションの特徴を見ていきましょう。

デジタル帳票の設計・出力なら「SVF Cloud」

「SVF Cloud(エスブイエフ クラウド)」は、各種システムとシームレスな連携が可能なデジタル帳票の出力を叶えるソリューションです。

ノーコードのレイアウト作成ツールを搭載しているので、自社が求める要件に応じた新たな帳票の設計や既存の帳票レイアウトの移行を簡単に行えます。また、各種システム・アプリケーションとのデータ連携・マッピングにより、効率的な帳票作成を実現します。

さらに、「SVF Cloud」はさまざまな出力形態に対応可能です。プリンターでの直接印刷はもちろん、PDFやExcel、Wordなどの電子ファイルとして出力したり、FAXやメールで配信したりすることもできるので、自社の業務プロセスに応じて適切な出力形態を選択することができます。

紙文書のデータ化なら「invoiceAgent AI OCR」

「invoiceAgent AI OCR(インボイスエージェント エーアイ オーシーアール)」は、高精度な文字認識で紙文書をデータ化するソリューションです。

「invoiceAgent AI OCR」には5つのOCR(光学的文字認識)エンジンが搭載されているほか、読み込む文書の歪みや傾きを自動で補正する機能が備わっています。

読み込み項目に対して適切なOCRエンジンを選択できるほか、1つの読み取り項目に対して複数のOCRエンジンを稼働することも可能です。

これらの特徴により紙文書を高い精度でデータ化することができ、目視による確認作業や手動による入力作業の負担を大幅に軽減することができます。

法令に準拠した文書の一元管理なら「invoiceAgent 文書管理」

「invoiceAgent 文書管理(インボイスエージェント 文書管理)」は、データ化した文書の一元管理を実現するソリューションです。

先述した「invoiceAgent AI OCR」や他システムで出力・作成した文書データをまとめて取り込み、自動で仕分け保存を行います。

高精度な検索機能により保存した文書データを速やかに参照・出力することができるため、監査対応の効率化にも効果を発揮します。電子帳簿保存法の検索要件にも対応可能なので、法令に準拠した文書データの保存が可能です。

また、保存期間を満たした文書の自動削除機能や証跡管理機能を備えているため、文書管理における内部統制・セキュリティの強化にも有効です。

帳票データの配信・受領なら「invoiceAgent 電子取引」

「invoiceAgent 電子取引(インボイスエージェント 電子取引)」は、帳票データの配信・受領を効率化するソリューションです。

PDFファイルをアップロードするだけで帳票データを配信することができ、取引先から発行される関連帳票も「invoiceAgent 電子取引」を介して受領することが可能です。

複数の取引先向けの帳票データが1つのPDFファイルとして出力される場合でも、取引先ごとに自動で分割して指定フォルダに格納されるため、手作業による仕分け作業を削減することができます。

また、デジタルインボイスの規格である「Peppol」経由のデータ送受信や適格請求書発行事業者の登録確認も行えるので、インボイス制度への対応という面でも有用です。

ウイングアーク製品で監査対応を効率化した事例

最後に、「SVF Cloud」や「invoiceAgent」の導入が監査対応の効率化につながった企業事例をご紹介します。

会計監査対応で大幅な工数削減を達成(クワザワ)

北海道を拠点とする建設資材の総合商社である株式会社クワザワは、顧客や取引先からFAXで送られてくる帳票のペーパーレス化を推進するため「invoiceAgent 文書管理」を導入しました。

建築・建設業界の企業間取引では注文書などの帳票をFAXでやり取りするケースが多く、同社で保存している紙の帳票は段ボール箱で数千箱に達していました。こうした帳票の管理方法は、保管場所の問題だけでなく、いざ必要になった際に探し出す手間が大きく、担当者が自身の案件の書類コピーを個別に管理しているケースも散見されました。

そうしたなか、新社屋への移転を機に非効率な紙の管理からの脱却を決断。同社が構想したのは、基幹システムから発行される帳票とあわせ、顧客や取引先からFAXで送られてくる紙帳票を電子化し、一元管理できる文書管理の新たな仕組みでした。システムを検討するなか、同社が求める要件にマッチした機能が備わっており、官公庁でも多くの導入実績がある点や手頃なコストなどもポイントとなり、「invoiceAgent 文書管理」の導入を決めました。

「invoiceAgent 文書管理」を活用した新文書管理システムにより、同社の帳票業務は効率化。社外からでも受発注の状況がわかるようになり、必要な書類をいつでもどこからでも検索・参照できる環境が整いました。

また、会計監査への対応が短期間で行えるようになった点もメリットとして挙げられています。従来は各部門の担当者から必要書類を集めるだけでも1週間ほどの時間を要していましたが、現在は「invoiceAgent 文書管理」で検索を行えるため、確認作業を含めて2~3日で対応が完了するなど、監査対応の工数削減にも効果を得ています。

▼事例詳細をもっと見る

株式会社クワザワのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

外部監査の照会業務を大幅に省力化(ジャムコ)

航空機の内装品の製造などを手掛ける株式会社ジャムコは、「invoiceAgent 文書管理」を活用し、ワークフローデータを可視化する案件照会システムの構築に成功しています。

「invoiceAgent 文書管理」の導入以前、同社のワークフローシステムに蓄積された情報は、従業員本人が携わった案件や直近のデータしか参照することができませんでした。そのため、各部署から寄せられる問い合わせに応じて、情シス担当者が個別に過去案件の照会を行う必要があり、大きな負担となっていました。

そこで、すでに導入していたウイングアーク製品に加えて「invoiceAgent 文書管理」を導入し、新たな案件照会システムを構築します。

ワークフローデータをPDF化して「invoiceAgent 文書管理」に格納することで、従業員が必要な情報に各自アクセスすることが可能になりました。これにより、情シス部門での問い合わせ対応が削減されたほか、外部監査における過去のワークフローの照会業務の省力化にもつながっています。

▼事例詳細はこちら

株式会社ジャムコのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

監査業務の効率化にも効果を期待(藤田金屬)

新潟市に本社を構える鉄の総合商社である藤田金屬株式会社は、「SVF Cloud」と「invoiceAgent 文書管理」、「invoiceAgent 電子取引」を導入して紙ベースで発行し郵送していた請求書・納品書の電子化およびWeb配信を実現しました。

同社の取引先は約2千数百社に達し、ドットプリンターと複写紙の連続帳票を使用して月間2千通超の請求書、約2万通の納品書を作成していました。さらに、作成した帳票を手作業で切り離し、仕分けや封入封緘、郵送、そして保管・廃棄といった煩雑な作業も発生している状況でした。

これらを電子化することで作業コストや工数を大幅に削減できると同社は判断。また、インボイス制度や電帳法改正による電子取引データの保存義務化なども重なり、請求書・納品書のWeb配信および帳票の電子化に着手することを決めました。

複数のソリューションを比較検討した結果、「SVF Cloud」と「invoiceAgent 文書管理」、「invoiceAgent 電子取引」の導入に至りました。

2024年4月に導入作業を開始し、「オンボーディングプログラム」も活用しつつ順調にプロジェクトを進行し、同年10月に本番運用をスタート。現在、同社では請求書・納品書を含む4帳票のWeb配信を実現しており、配信数は月間2万件にも上ります。大規模店では約半日を要していた帳票発行・送付業務が削減され、年間1,700万円以上のコスト削減も実現。

さらに、従来は監査の際に紙の帳票を一枚一枚めくって確認するなど煩雑な作業が発生していましたが、電子化により検索性が向上したことで監査業務の効率化にもつながると期待を寄せています。

▼事例詳細はこちら

藤田金屬株式会社のSVF Cloud・invoiceAgent導入事例をもっと見る

監査対応における書類を探す時間短縮(ロジクエスト)

配送代行・緊急配送・国際輸送という3つの事業を展開する株式会社ロジクエストは、電子帳簿保存法への対応を目指して「invoiceAgent」を導入しました。

同社には全国5,500以上の契約ドライバーや協力会社がおり、各支店に送られてくる月報兼請求書は毎月約7,000枚に上ります。この月報兼請求書の保管には2つの外部倉庫を借りており、過去の書類を探し出すのが難しく、視点ごろに管理フローが異なるために原本の所在がわからなくなることや、取り寄せまでに数日以上かかることも少なくありませんでした。

こうした状況を課題視した同社は、帳票の電子保管によるペーパーレス推進に着手。電帳法の要件を満たすJIIMA認証を取得していることや費用面、導入しやすいクラウド型、使いやすさといった条件で製品選定を行い、最終的に「invoiceAgent」の導入に至りました。

「invoiceAgent」導入後、同社の月報兼請求書の管理フローは次のように変わりました。

- 各支店で受領した月報兼請求書の電子データを共有フォルダに集約

- 担当者がチェックを行い、「invoiceAgent」に一括アップロードするための監視フォルダに移動

- 「invoiceAgent」でOCR処理を行いデータ化し、タイムスタンプを付与した電子文書を保管

導入の効果として、コピー用紙の発注が少なくなるなどペーパーレス化の成果が表れつつあるほか、過去の日報について確認依頼があった際の書類検索が効率化。経理部門では監査対応で書類を探す時間短縮につながるなど、今後の効果が見込まれています。

▼事例詳細はこちら

株式会社ロジクエストのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

まとめ

今回は、監査の概要や種類、監査対応を効率化するポイントやソリューションなどをご紹介しました。

経営の健全性を担保して、ステークホルダーへの責任を果たしていくためには、監査が非常に重要な役割を果たします。

そして、負担が大きくなりがちな監査対応を効率化するために、文書の電子化は有効な取り組みです。

監査対応に課題を感じている企業や、将来の上場を見据えている企業は、今回ご紹介した情報も参考に文書の電子化に着手してみてはいかがでしょうか。