請求書の原本は必要?

請求書は取引の事実を証明する証憑書類に該当し、法人税法や所得税法などの法律で定められた期間中保管しておく必要があります。

そして、請求書などの証憑書類は原本の保存が原則とされています。

これは、コピーや写しを利用することで、請求書の改ざんや偽造といった不正につながるリスクがあるためです。なお、2023年10月に始まったインボイス制度において、仕入税額控除を受けるには適格請求書(通称:インボイス)が必要であり、原本の適正保存が求められます。

つまり、紙媒体で請求書のやり取りをしている場合、原則として紙の請求書原本を保存することが必要になります。とは言え、すべての請求書の原本を紙ベースで保存することで、以下のような課題が生じるケースが多々あります。

- 仕分けやファイリングに手間がかかる

- 会計システムに手入力していく作業が大変

- 保存している請求書原本を探すのに時間がかかる

- 保管用のスペースや備品のコストが増大化している

- 適格請求書(インボイス)の確認作業の負担が増加

など

そして近年、上記のような課題を解消するために、請求書の電子化と電子帳簿保存法への対応に取り組む企業が増えつつあります。

電子帳簿保存法に対応することで、授受した請求書を電子データとして保存することが可能になり、紙媒体の請求書原本の保存が不要になります。

請求書を電子データとして保存する方法

先に触れた通り、電子帳簿保存法に対応することで、紙媒体の請求書原本を保存する必要がなくなり、電子データとして保存することが可能になります。

電子帳簿保存法とは、紙媒体での保存が原則である国税関係帳簿書類を対象に、一定の要件を満たすことで電子データとして保存することを認める法律です。

次は、以下2つのパターンにわけて、請求書を電子データとして保存する方法を確認していきましょう。

- 紙で授受した請求書を電子保存する方法

- 電子取引で授受した請求書データを電子保存する方法

紙で授受した請求書を電子保存する方法

紙で授受した請求書を電子データとして保存するには、電子帳簿保存法で定められている「スキャナ保存」の要件を満たす必要があります。

スキャナ保存とは、紙で受領したり作成した書類をスキャナで読み取り、画像データとして保存することを指します。

国税庁はスキャナ保存の対象書類を重要度別に「高・中・低」の3段階に分類しており、重要度が高・中に該当するものを「重要書類」、重要度が低に該当するものを「一般書類」と定義しています。

請求書は重要書類(重要度:中)に分類され、スキャナ保存の適用を受けるには以下のような要件を満たす必要があります。

| 要件 | 重要書類 | 過去分 重要書類 |

|---|---|---|

| 入力期間の制限 (書類の受領後または業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力) | 〇 | |

| 一定水準以上の解像度(200dpi以上)による読み取り | 〇 | 〇 |

| カラー画像による読み取り (赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上) | 〇 | 〇 |

| タイムスタンプの付与 | 〇 | 〇 |

| 解像度および階調情報の保存 | 〇 | 〇 |

| 大きさ情報の保存 | 〇 ※ | 〇 |

| ヴァージョン管理 (訂正または削除の事実および内容の確認等) | 〇 | 〇 |

| 入力者情報等情報の確認 | 〇 | 〇 |

| スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 | 〇 | 〇 |

| 見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備え付け | 〇 | 〇 |

| 整然・明瞭出力 | 〇 | 〇 |

| 電子計算機処理システムの開発関係書類等の備え付け | 〇 | 〇 |

| 検索機能の確保 | 〇 | 〇 |

※受領者が読み取る場合、A4以下の書類サイズに関する情報は保存不要

上記の要件を満たすことでスキャナ保存が認められ、紙の請求書原本を破棄することが可能になります。

なお、紙媒体で保存している過去の請求書をスキャナ保存するには、所轄税務署長等宛に適用届出書を提出することに加え、当該の画像データの保存とあわせて画像データの作成および保存に関する事務手続きを明らかにした書類の備え付けが必要になります。

(参考:電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】令和6年6月|国税庁)

以下の記事では、スキャナ保存の要件や対応方法について詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

電子データで授受した請求書をデータのまま保存する方法

PDFファイルなどの電子データとして授受した請求書を電子データのまま保存するには、電子帳簿保存法で定められている「電子取引」の要件を満たす必要があります。

たとえば、電子メールに添付して送受信した請求書データや、クラウドサービスやEDIシステムを介して授受した請求書データは、電子取引の対象となります。

なお、2022年1月に施行された法改正により「紙の保存に代える措置」が廃止され、電子データで受領した取引情報は電子データのまま保存することが原則となりました。一定の条件を満たすことで書面に出力して保存することも認められますが、基本的に電子取引を行っている事業者は電子取引要件を満たす運用体制を整える必要があると覚えておきましょう。

電子取引の要件を満たすには、データの真実性を確保するため、以下に挙げるいずれかの処置を行う必要があります。

(1)タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う

(2)取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく

(3)記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行えないシステムで取引情報の授受及び保存を行う

(4)正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規定に沿った運用を行う

(引用元:電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)|国税庁)

また、データの可視性を確保するために、以下の要件を満たす必要があります。

・保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと

・電子計算機処理システムの概要書を備え付けること

・検索機能を確保すること

(引用元:電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)|国税庁)

上記の要件を満たし、請求書データの原本性を担保している場合、紙の請求書原本を別途用意する必要はありません。

以下の記事では、電子取引の要件や対応方法について詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

請求書データを送受信・保存する際の注意点

ここまでは、請求書を紙媒体の原本で授受したり保存する代わりに、電子データとして送受信・保存する方法について解説してきました。

次は、請求書を電子データとして送受信・保存する際の注意点について見ていきましょう。

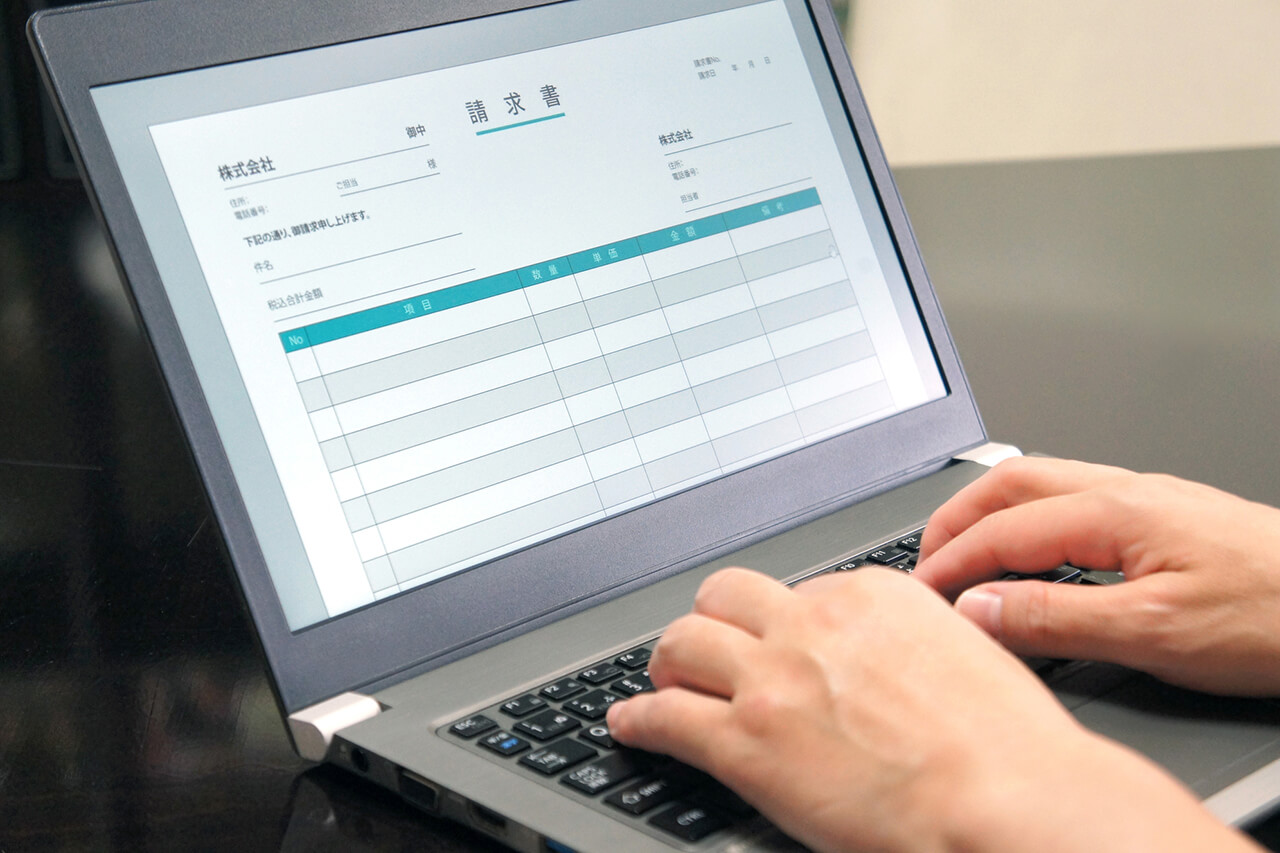

請求書データのファイル形式

請求書を電子データとして送受信したり保存したりする場合、ファイル形式に注意が必要です。

たとえば、Excel(エクセル)やWord(ワード)で請求書を作成している場合、そのままのファイル形式では簡単に情報を書き換えることができてしまいます。

改ざんなどの不正や、意図しない情報の書き換えなどのリスクを防ぐためにも、PDFファイルで出力して送受信・保存することを推奨します。

以下の記事では、書類をPDF化する方法について詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

セキュリティへの配慮

請求書などのデータを取引先とやり取りする際、PPAP形式でデータを送受信しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

PPAPとは、パスワード付きのZIPファイルをメールに添付・送信した後に、別のメールでそのパスワードを送るファイル共有方法です。

そして近年、PPAPによるファイル共有はメール盗聴やマルウェア感染といったセキュリティリスクが指摘されており、PPAPを禁止する企業が増えつつあります。

請求書データのやり取りにおけるセキュリティリスクを低減するためにも、クラウドサービスの利用など、PPAPに変わるファイル共有の手段を検討することをおすすめします。

押印の有無

紙媒体で運用していた請求書を電子化するにあたり、押印の有無について気になっている方もいらっしゃることでしょう。

請求書への押印は商習慣として広く浸透していますが、じつは法的に義務付けられているものではなく、電子データの請求書においても押印は不要です。

一方で、請求書に印鑑を押すことで複製や改ざんの防止に一定の効果が期待でき、社内ルールとして押印を義務付けている企業も存在します。

請求書データに印鑑を押したい場合には、電子印鑑の利用を検討してみましょう。

以下の記事では、電子印鑑の意味や効力、メリットについて詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

原本郵送の依頼にも備える

紙媒体での請求書発行から電子データでの請求書発行に移行する場合、これまで通り原本を郵送できる体制を整えておくことが大切です。

取引先によっては、電子データではなく紙媒体での請求書のやり取りを希望することも考えられます。

一方的に請求書のやり取りを電子データに切り替えてしまうと、取引先の業務フローの変更や、電子帳簿保存法への対応といった負担を強いることになってしまいます。

請求書発行を電子化するのであれば、事前に取引先に周知したうえで、希望があった場合にはこれまで通り原本郵送に対応するなどの配慮を忘れないようにしましょう。

JIIMA認証システム・ツールの利用を推奨

すでにお伝えしている通り、請求書を電子データとして保存したり送受信したりするには、電子帳簿保存法の要件に対応する必要があります。

専用のツール・システムを導入せずに電子帳簿保存法に対応することも不可能ではありませんが、社内体制の構築や運用ルールの徹底の面で負担が大きくなりがちです。

そこでおすすめしたいのが、JIIMA認証を取得しているシステム・ツールの利用です。

JIIMA認証とは、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会が管理する認証制度で、電子帳簿保存法の法的要件を満たすソフトウェアに認証が与えられます。

スキャナ保存への対応であれば「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」、電子取引への対応であれば「電子取引ソフト法的要件認証」、といった具合に保存区分に応じたJIIMA認証が存在します。

自社の目的に合ったJIIMA認証システム・ツールを利用することで、法対応の負担を抑えつつ、スムーズに請求書の電子化を実現することができるでしょう。

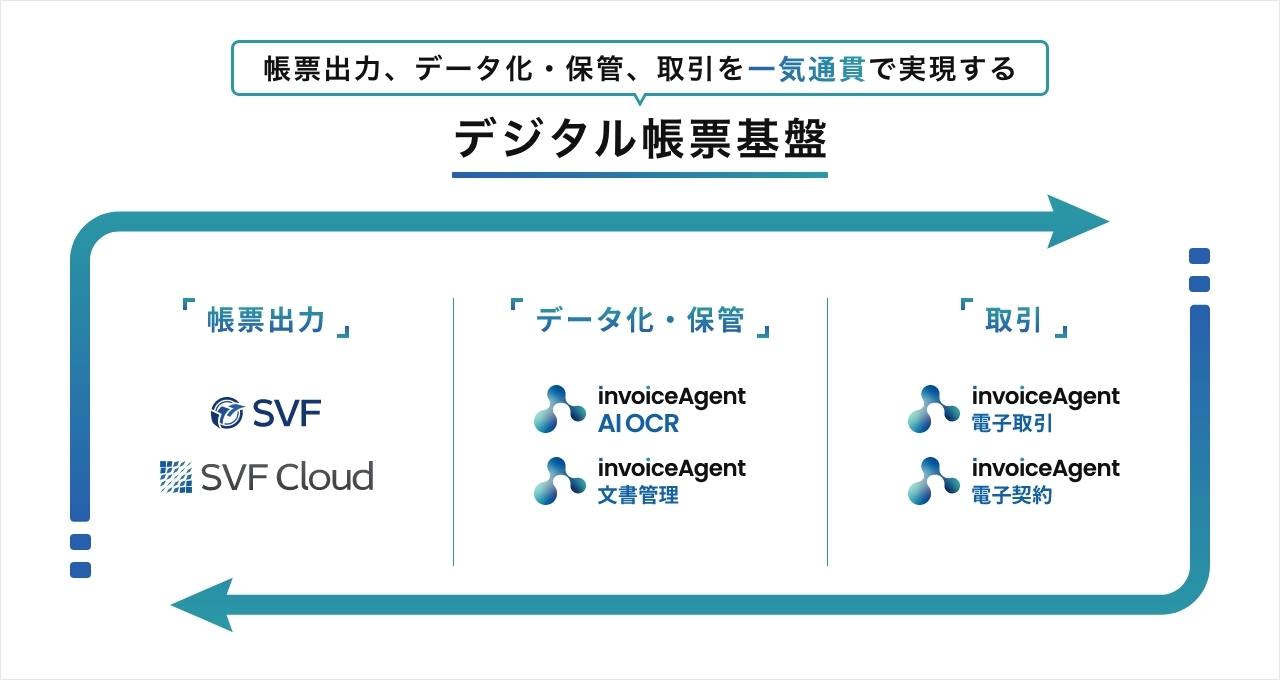

請求書のデジタル化を実現するソリューション

次は、紙の請求書原本をデータ化したり、請求書データを送受信・保存するためのソリューションとして、ウイングアークが提供するデジタル帳票基盤をご紹介します。

ウイングアークのデジタル帳票基盤は、「SVF Cloud(エスブイエフ クラウド)」と「invoiceAgent(インボイスエージェント)」シリーズで構成されており、請求書を含む各種帳票の設計・出力からデータ化、送受信、保存・管理までを一気通貫で実現します。

また、「invoiceAgent」は以下のJIIMA認証を取得しているので、電子帳簿保存法への対応にも有用です。

- 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証

- 電子書類ソフト法的要件認証

- 電子取引ソフト法的要件認証

それでは、「SVF Cloud」と「invoiceAgent」の特徴を詳しく確認していきましょう。

請求書の設計・出力なら「SVF Cloud」

「SVF Cloud」は、請求書を含むあらゆる帳票の設計・出力を叶えるソリューションです。

ノーコードの帳票設計ツールを搭載しているので、専門知識がなくても帳票の設計が可能。既存の帳票フォーマットを再現したり、新たに帳票フォーマットを設計したりするのも簡単です。また、業務システムやアプリケーションとのデータ連携・マッピングにより、効率的に請求書などの原本を作成・出力できます。

さらに、プリンターでの印刷だけでなく、PDFなどの電子ファイルとしての出力や、メールやFAXでの配信などにも対応しているので、自社の業務プロセスにとって最適な出力方式を選択可能です。

紙の請求書をデータ化するなら「invoiceAgent AI OCR」

「invoiceAgent AI OCR」は、請求書を含む紙媒体の文書をデータ化するソリューションです。

高精度な複数のOCR/AI OCRエンジンを搭載しており、読み取り文書の種類や形式に応じて適切なOCR/AI OCR処理を実行することが可能です。

1つの読み取り項目に対して複数のOCR/AI OCR処理を実行できるほか、読み取り文書の歪み・傾きを自動補正する機能も備わっているので、活字・手書きを問わず認識率の低下を防ぎつつデータ化することができます。

請求書データの送受信なら「invoiceAgent 電子取引」

「invoiceAgent 電子取引」は、請求書などの文書データを送受信するためのソリューションです。

PDFファイルをアップロードするだけで取引先にWeb配信することができ、取引先が発行する帳票データも「invoiceAgent 電子取引」を介して受領することができます。

請求データのCSVファイルを所定のフォルダにアップロードするだけで、PDF形式の請求書データを自動生成することも可能です。

また、オプションの郵送サービスを利用することで、紙の請求書原本の郵送を希望する取引先にも対応することができます。

さらに、デジタルインボイスの標準規格である「Peppol」にも対応しているので、インボイス制度への対応という面でも効果的です。

請求書データの保存・管理なら「invoiceAgent 文書管理」

「invoiceAgent 文書管理」は、請求書などの文書管理を電子化するソリューションです。

「invoiceAgent」でデータ化・作成した文書はもちろん、他システムで出力した文書データもまとめて取り込み、設定したルールに基づき自動で仕分け・保存を実行します。

複雑な条件にも対応する高度な検索機能が備わっているので、必要に応じて保存している文書を速やかに参照・出力することが可能です。

また、文書の保存期間に応じた自動削除機能や、改ざんなどの不正防止に役立つ証跡管理機能が備わっているので、効率的かつ安全な文書管理を実現します。

「invoiceAgent」で請求書関連業務を電子化した事例

最後に、「invoiceAgent」で請求書関連業務の電子化を実現した事例をご紹介します。

受領する電子請求書の承認・保管を効率化(住友不動産)

住友グループの総合不動産会社である住友不動産株式会社は、「invoiceAgent」を活用して取引先から受領する電子請求書の電帳法対応を実現しました。

紙のやり取りが多い業界特有の事情に加え、同社は事業規模の大きさから取引量も多く、業務効率化のためのペーパーレス化が課題となっていました。

2022年1月の電子帳簿保存法改正や、紙ベースの業務プロセスにより経理部門の在宅勤務が進まないことがきっかけとなり、受領する請求書の電子保存および電帳法対応を叶えるシステムを検討し始めます。

その後、請求書の受領から支払い承認、電子帳簿保存法に対応する電子保存を実現する仕組みとして「invoiceAgent」の導入に至りました。

取引先に請求書のメール添付と原本の二重送付は不要である旨を通知し、受領する請求書のペーパーレス化を促進。グループ全体で年間約3万枚規模の請求書を電子保存する見通しとなっており、導入効果として業務スピードの向上を実感しています。

▼事例詳細はこちら

住友不動産株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

受領する月7,000枚の請求書を電子化(ロジクエスト)

配送代行・緊急配送・国際輸送の3つの物流事業を展開する株式会社ロジクエストは、「invoiceAgent」の導入により受領する月報兼請求書の電子化を実現しました。

全国に5500以上の契約ドライバーや協力会社がいる同社には、毎月約7,000枚の月報兼請求書が各支店に送られていました。

しかし、書類保管用に借りている倉庫から過去の書類を探し出す手間が大きい点や、支店ごとに保管方法のルールが異なるために原本の所在がわからなくなってしまう状況が発生していました。

そこで同社は、月報兼請求書をはじめとした書類の電子保管を進めるため、JIIMA認証を取得している「invoiceAgent」の導入を決定。

「invoiceAgent」の導入後、コピー用紙の発注が少なくなるなどペーパーレス化の効果が表れているほか、荷主企業からの問い合わせや監査対応の際の書類検索が効率化するなど効果を実感しています。

▼事例詳細はこちら

株式会社ロジクエストのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

請求書のWeb配信で作業時間が半減(エムオーテックス)

「LanScopeシリーズ」をはじめとしたソフトウェア開発・販売を手掛けるエムオーテックス株式会社は、「invoiceAgent」を導入して請求書発行をWeb配信に切り替えることに成功しました。

同社では従来、紙ベースで請求書を発行していましたが、経理部の担当者2人がかりで月40時間を費やしており、人的作業のためミスが発生する可能性も課題となっていました。

さらに、コロナ禍に入り在宅勤務が普及したことで、紙の請求書発行に加えてメールでの請求書発行を行うことになり、紙運用以上にチェック工数がかかってしまう状況に陥りました。

そこで同社は、請求書をWeb配信する仕組みを構築するため、「invoiceAgent」を導入しました。

請求書をWeb配信に切り替えるとともに、紙の請求書原本の郵送を希望する取引先に対しては郵送サービスを利用。請求書発行業務の工数は従来の半分程度まで削減されたほか、在宅勤務でも請求書発行業務を遂行できる体制を整えることに成功しました。

▼事例詳細はこちら

エムオーテックス株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

紙で発行・郵送していた請求書などをWeb配信化(藤田金屬)

あらゆる鋼材の加工、販売、レンタルを網羅する藤田金屬株式会社は、「SVF Cloud」と「invoiceAgent」を組み合わせて請求書・納品書の電子化およびWeb配信を実現しました。

約2千数百社の取引先を抱える同社では従来、ドットプリンターと複写紙の連続帳票によって月間2,000通超の請求書、約2万通もの納品書を作成していました。紙ベースの帳票業務は手作業による煩雑な作業が多数発生しており、作業工数やコストの面で課題となっていました。

そうしたなか、インボイス制度の開始や電帳法改正による電子取引データの保存が完全義務化されるタイミングが重なり、請求書・納品書の電子化およびWeb配信に着手することを決めました。複数のソリューションを比較検討した結果、大量の帳票配信に耐えうる処理能力を持つ「invoiceAgent 電子取引」、電帳法やインボイス制度に対応する管理・保存が可能な「invoiceAgent 文書管理」、帳票電子化に向けた柔軟な帳票設計や運用が実現できる「SVF Cloud」の採用に至りました。

導入後、紙で原本を郵送していた請求書などのWeb配信化を実現し、半日以上かかっていた請求書発行・送付業務が不要に。年間約1,700万円のコスト削減効果を見込むなど、確かな成果を実感されています。

▼事例詳細はこちら

藤田金屬株式会社のSVF Cloud・invoiceAgent導入事例をもっと見る

まとめ

今回は、請求書原本の必要性や、電子データとして送受信・保存する方法や注意点について解説しました。

請求書は紙媒体の原本保存が原則ですが、電子帳簿保存法の要件を満たすことで電子データとして発行・受領したり、電子データのまま保存したりすることが可能になります。

また、電子帳簿保存法に対応するには、JIIMA認証を取得しているシステム・ツールの導入がおすすめです。

紙ベースで運用している請求書を電子化したいと考えている方は、JIIMA認証サービスである「invoiceAgent」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。