請求書の封筒の記載事項と書き方

請求書を入れる封筒に決まった様式はなく、市販の封筒を使用したり、独自にデザインした封筒を使用したりしても問題はありません。

ただし、封筒に記載するべき事項が存在するため注意が必要です。

まずは、ビジネスマナーとして覚えておきたい、請求書の封筒の記載事項や書き方を確認していきましょう。

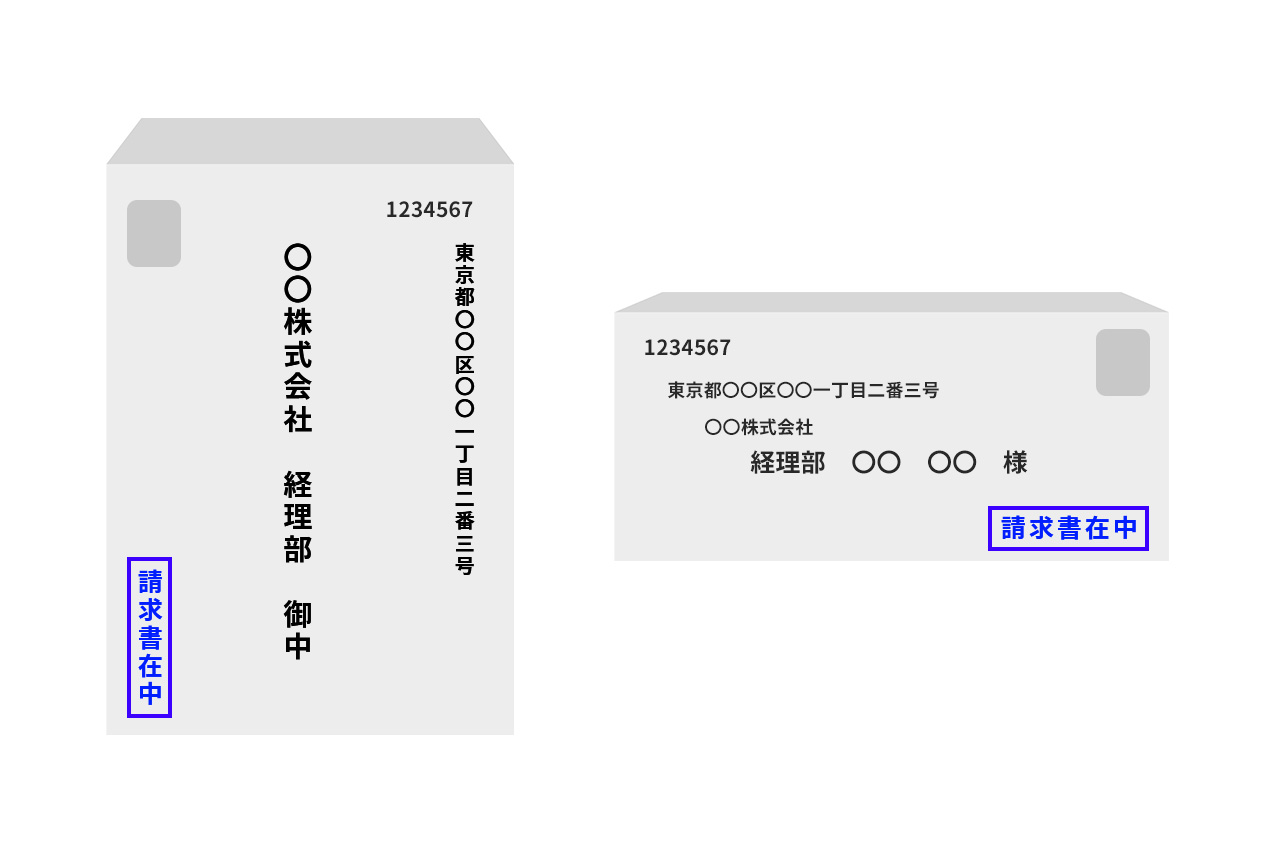

封筒(表面)の記載事項と書き方

請求書を入れる封筒の表面(表側)には、以下を記載します。

- 宛先の郵便番号と住所

- 宛先の会社名や担当者名

- 「請求書在中」の文字

それぞれ詳しく確認していきましょう。

宛先の郵便番号と住所

封筒に郵便番号の記入欄がある場合には、枠内に宛先の郵便番号を記載します。記入欄がない場合は、封筒の右上に宛先の郵便番号を記載します。

さらに、郵便番号の右端の下から宛先住所を記載します。

横型の封筒の場合は、左上部に郵便番号を記入し、その下に宛先住所を書きましょう。

宛先の会社名や担当者名

封筒の中央部分に、宛先の会社名を記載します。

送り先の担当部署や担当者がわかっている場合には、会社名だけでなく部署名・担当者名まで記載しましょう。

会社名もしくは部署名までを宛名とする場合には「御中」を、担当者名までを宛名とする場合には「様」を敬称として記載します。

請求書在中の文字

「請求書在中」とは、「封筒のなかに請求書が入っていること」を示す文言です。

この文言があることで、受け取り側は「何の文書か」を一目で判別することができ、経理などの担当部門へとスムーズに受け渡すことができます。

縦型の封筒であれば左下部に、横型の封筒であれば右下部に「請求書在中」と記載するのが一般的です。

市販されている「請求書在中」のスタンプを押す方法や、あらかじめ「請求書在中」と印字された自社様式の封筒を使用する方法があります。手間はかかりますが、手書きで「請求書在中」と記載する方法でも問題ありません。

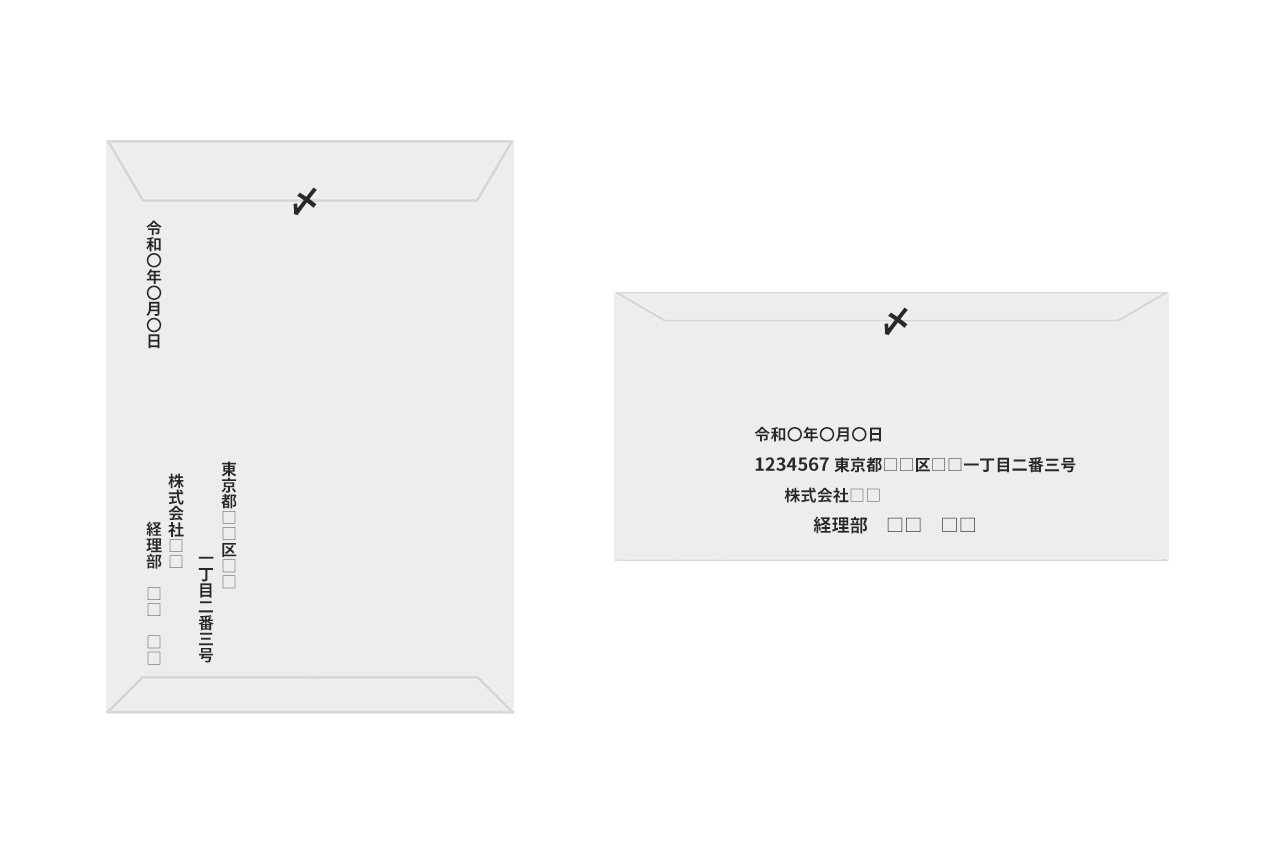

封筒(裏面)の記載事項と書き方

請求書の封筒の裏面(裏側)には、以下を記載します。

- 送付日

- 送り主の郵便番号と住所

- 送り主の会社名や担当者名

- 封字(〆)

それぞれ詳しく確認していきましょう。

送付日

いつ送付した文書なのかがわかるよう、請求書の送付日を記入します。

縦型の場合は封筒の左上部に縦書きで、横型の場合は封筒の中央、糊付けの下あたりに横書きで送付日を記載しましょう。「令和〇年」のように和暦で記載するのが一般的です。

送り主の郵便番号と住所

縦型の封筒の場合、裏面の継ぎ目の有無によって送り主の郵便番号と住所の記載場所が異なります。

継ぎ目がない場合は封筒の左下部に、継ぎ目がある場合は継ぎ目のすぐ右側に郵便番号と住所を記入しましょう。

横型の場合、送付日の下に横書きで郵便番号と住所を記載します。

送り主の会社名や担当者名

縦型で継ぎ目がない封筒の場合は住所の左側に、継ぎ目がある封筒の場合は継ぎ目のすぐ左側に、送り主の会社名・部署・氏名を縦書きで記載しましょう。

横型の場合、住所の下あたりに横書きで送り主の会社名・部署・氏名を記載します。

封字(〆)

請求書を入れた封筒を閉じたら、綴じ目の部分に封字(〆)を書きます。

封字があることで、封筒が第三者によって開封されることを防ぎ、誰にも開封されていないことを示す証となります。

手書きで封字を記す方法のほか、「封緘印(ふうかんいん)」と呼ばれる封字のスタンプを使用する方法もあります。

請求書を封筒に入れる際のマナー

次に、請求書を封筒に入れる際のマナーや送り方として、以下の4点を確認していきましょう。

- 請求書を入れる封筒の選び方

- 封筒に入れる請求書の折り方

- 請求書を封筒に入れる方法

- 請求書は信書として送る

請求書を入れる封筒の選び方

請求書を入れるための封筒は、主に以下のサイズを使用します。

- 長形3号(長3)…A4サイズの請求書を三つ折りで封入できる

- 角形2号(角2)…A4サイズの請求書を折らずに封入できる

また、封筒の色は、白色や薄い青色が一般的です。

封筒に入れる請求書の折り方

長形3号の封筒を使用する場合は、請求書を三つ折りにする必要があります。

印字されている面が内側になるように、三等分にした請求書の下部を折り込んでから、上部を内側に折り込みます。こうすることで、書面を開いた際に、請求書であることがすぐに伝わります。

送付状を同封する場合は、請求書の上に送付状を重ねてから、同様に三つ折りにしましょう。

請求書を封筒に入れる方法

三つ折りの請求書を入れる際は、封筒を裏返して、三つ折りした請求書の上部(請求書と記載されている方)が右手前に来るように封入します。

角形の封筒に請求書を折らずに入れる場合は、封筒と請求書が上下逆さまにならないよう注意しましょう。

請求書は信書として送る

請求書は信書に該当するため、適切な方法で送付する必要があります。

信書とは「特定の受取人に対して差出人の意思を表示もしくは事実を通知する文書」であると郵便法および信書便法で規定されており、請求書やそれに類する文書も信書に該当します。

そして、信書を送達することができるのは、日本郵便株式会社もしくは総務大臣の許可を受けた信書便事業者と定められています。

そのため、請求書を取引先に送付する場合は基本的に郵便を利用し、郵便以外の方法で送付する場合には信書便事業者が提供している信書便サービスを利用しましょう。

請求書の封筒にまつわるよくある課題

ここまでは、請求書の封筒の書き方や封入方法などについて解説してきました。

次は、請求書の封筒にまつわるよくある課題を見ていきましょう。

手書きや封入封緘の負担が大きい

紙の請求書を封筒に入れて送付している場合、多くの手作業が発生します。

手書きで宛先や送付元の情報を記載したり、「請求書在中」や「封字(〆)」を手書きしたりスタンプを押したり、宛先が正しいかを目視で確認して請求書を封筒に入れたり、といった作業が必要になるため、作業効率が低下しがちです。

請求書の送付は月末月初に集中することが多いため、担当者の負担が極端に増加してしまうのは大きな課題と言えるでしょう。

記載ミスや入れ間違いなどのミスが起こりやすい

多くの手作業が発生することで、ミスが起こりやすいというのも大きな課題のひとつです。

封筒に手書きで情報を記載している場合、誤字脱字などのミスで書き直しが発生したり、宛先が異なる請求書を誤って入れてしまったりといったリスクがあります。

とくに、請求書の送付作業が集中する月末月初は、負担の増大によって集中力が低下し、ミスが発生するリスクが高まってしまうでしょう。

テレワークでは作業を行えない

在宅勤務などのテレワーク中に作業を行えないのも課題と言えるでしょう。

請求書の印刷や封入封緘、投函といった作業は、テレワークでは完結することが困難です。

そのため、請求書の封入封緘や郵送作業のためだけに出社しなければならないという状況が発生してしまいがちです。

封入封函機(インサーター)や代行サービスの欠点

請求書を封筒に入れる作業を効率化するために、封入封函機(インサーター)や、封入封緘の代行サービスを利用する方法も考えられます。

たしかに、これらの方法であれば手作業による封入封緘よりも工数を削減できたり、ミスを防止したりすることができるでしょう。

しかし、封入封函機や代行サービスにもデメリットが存在します。

たとえば、封入封函機の操作は人手で行わなければならないため、オフィスでなければ封入封緘を行えません。

また、代行サービスを利用する場合も、請求書の件数が増えるほどコストが高くなってしまい、封入封緘作業が必要になる限り継続的にコストが発生します。

電子配信なら請求書の封入作業を省略可能!

封入作業(封筒に入れる作業)は、1件1件は大した作業量ではないかもしれません。

しかし、請求書を送付する取引先が多くなるほど業務負担が増加してしまい、コストも大きくなってしまいます。

また、封入作業のためにテレワークを実施できないというケースもあるかもしれません。

そのような課題の解消に役立つのが、請求書の電子配信(Webでの送受信)です。

次は、請求書を電子配信するメリットについてご紹介します。

封入作業などの請求業務の負担軽減

請求書を電子配信する仕組みが整えば、請求書データをそのまま取引先に送ることができるため、請求書を封筒に入れる作業が発生しません。

また、印刷や押印、郵送手続きといった作業も不要になるため、請求業務全体を効率化することができるでしょう。

さらに、請求書の電子配信はインボイス制度への準備という面でも有効です。

2023年10月のインボイス制度開始後、請求業務は今まで以上に煩雑化すると考えられています。

インボイス制度開始後の請求業務の負担を軽減する意味でも、電子配信の仕組みを整えておくことは重要だと言えるでしょう。

印刷費や封筒代のコストを削減

紙ベースの請求業務を電子配信に切り替えることで、コスト削減につなげることができます。

紙の請求業務では、紙代やインク代などの印刷コストのほか、封筒代や送料などのコストが発生します。

一方、電子配信であれば上記のようなコストが不要です。

さらに、先述した業務効率化の効果によって作業工数を削減できれば、人件費も節約することができるでしょう。

テレワークの促進

請求書を電子配信に切り替えることで、テレワークの促進にもつなげることが可能です。

封入作業をはじめ、印刷や押印、発送手続きなど、請求業務にはオフィスにいなければ行えない作業が少なくありません。

電子配信に切り替えることで、請求業務をPC上で完結できるようになるため、テレワークを促進することが可能です。

請求業務の効率化を実現する「invoiceAgent 電子取引」

請求書を電子配信することで、封入作業が不要になるだけでなくさまざまなメリットが期待できることをお伝えしました。

ただし、請求書を電子配信してデータとして保存するためには、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

そこでおすすめしたいのが、ウイングアーク1stが提供する電子取引ソリューション「invoiceAgent 電子取引」です。

「invoiceAgent 電子取引」は、請求書をはじめとした企業間取引文書の送受信をクラウド上で実現するプラットフォームです。

PDFをアップロードするだけで配信可能!

PDF化した帳票データをアップロードするだけで送受信を行うことができ、企業間取引の迅速化・業務効率化を図ることができます。

CSVファイルの請求データを所定のフォルダにアップロードし、請求書のPDFファイルを自動生成することも可能です。

PCなどのデバイス上で作業を完結することができるので、封筒に入れる作業が不要になり、取引先の手元に届くまでのタイムラグも解消することができます。

Web配信と郵送のハイブリッド運用が可能

取引先のなかには、データではなく書面で請求書を受け取りたいという企業もあるかもしれません。

「invoiceAgent 電子取引」には郵送サービスのオプションがあるので、書面での受け取りを希望する取引先には引き続き請求書を郵送することができます。

Web配信と同様、PDFファイルをアップロードするだけで入稿・封入封緘・郵送までを行えるので、取引先に配慮したWeb配信・郵送のハイブリッド運用を実現可能です。

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応

「invoiceAgent」は、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトウェアに与えられるJIIMA認証を取得しており、送る側も受け取る側も電子帳簿保存法への対応が可能です。

また、デジタルインボイスの標準規格である「Peppol」に対応しているので、インボイス制度対応という面でも有効です。

そのため、請求業務の効率化と法対応を同時に実現することができます。

「invoiceAgent」で請求業務を効率化した事例

最後に、「invoiceAgent」を活用して請求業務を効率化した事例をご紹介します。

発送業務委託費および郵便料金を削減(三井住友ファイナンス&リース)

国内トップクラスの総合リース会社である三井住友ファイナンス&リース株式会社は、「invoiceAgent」で請求・支払業務の電子化を実現しました。

同社では従来、請求書や支払通知書を紙ベースで運用しており、基幹システムから出力した帳票データを印刷し、封入封緘の代行業者へと送って取引先へと郵送していました。

しかし、郵送によるタイムラグや帳票印刷・発送にかかるコスト、そして全社的にリモートワークを推進しているなかでも出社しなければならない状況が課題となっていました。

そこで同社は、請求書や支払通知書を電子配信に切り替えるために「invoiceAgent」の導入を決断。

帳票データをPDFで出力してアップロードするだけで自動仕分け・配信まで行う仕組みが整い、先述したような課題を解消することに成功しました。

今後は支払通知書や請求書以外の帳票にも適用範囲を広げ、従来の発送業務委託費と郵送料金のコストを最大1億円削減することを目指しています。

▼事例詳細はこちら

三井住友ファイナンス&リース株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

封入作業の工数と精神的負荷を解消(クリアコンサルティング)

企業のあらゆる状況に応じた多彩なサービスを提供している税理士法人クリアコンサルティングは、請求書発行業務の負担軽減を目的に「invoiceAgent」を導入しました。

同法人では、請求書・請求明細・事務所通信の3点を印刷して折りたたみ、封入して切手を貼る作業を毎月150~200件行っていました。

担当者の手間が大きいだけでなく、封入のミスが発生してしまわないかという精神的負荷も大きく、担当者が休暇を取りにくいという点も課題となっていました。

そこで同法人は、請求書発行業務の効率化と電子化、属人化解消を目指して「invoiceAgent」を導入。

送付作業が大幅に効率化したことに加え、作業内容が簡素化されたことで主担当者以外の従業員でも対応しやすい体制が整いました。

当初の課題であった担当者の作業工数や精神的負荷を軽減することに成功したほか、印刷・郵送コストの削減にもつながっています。

▼事例詳細はこちら

税理士法人クリアコンサルティングのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

印刷・封入・投函の工数を1/3に削減(フェリシモ)

オリジナル商品を中心としたファッション・雑貨などの通信販売事業を展開する株式会社フェリシモは、「invoiceAgent」を活用して受領書兼請求書のやり取りを電子配信に切り替えました。

「invoiceAgent」の導入以前、同社では取引先との受領書兼請求書のやり取りを紙媒体で行っており、印刷・封入・投函といった郵送作業に1.5日を費やしていました。

電子配信の仕組みが整ったことで、郵送作業の工数が従来の3分の1となる0.5日まで減少し、送料や紙代、封筒代などのコストを月間10万円ほど削減することに成功しています。

▼事例詳細はこちら

株式会社フェリシモのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

封入などの郵送作業がなくなり工数半減(エムオーテックス)

「LanScopeシリーズ」をはじめとしたソフトウェア開発・販売を行っているエムオーテックス株式会社は、「invoiceAgent」と「SVF Cloud」を活用して請求書のWeb配信へと切り替えました。

同社では以前、請求書発行業務を紙ベースで行っており、経理部スタッフ2人が約40時間かけて行っており、業務負担の大きさと送付ミスのリスクが課題となっていました。

電子配信の仕組みを構築したことで、印刷・封入・発送の手続きがなくなり、請求書発行業務の工数を半減することに成功。さらに、出社して作業を行う必要もなくなり、在宅勤務が可能となっています。

▼事例詳細はこちら

エムオーテックス株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

まとめ

今回は請求書の封筒に焦点を当て、書き方やマナーを紹介するとともに、封入作業が不要な電子配信のメリットについてご紹介しました。

ペーパーレス化やDXの活発化、さらには2022年1月に行われた電子帳簿保存法の改正や2023年10月開始のインボイス制度の影響で、請求書の電子配信を採用する企業は今後ますます増加することが予想されます。

今回ご紹介した情報も参考に請求書の電子配信へと切り替え、面倒な封入作業からの解放を目指してみてはいかがでしょうか。