伝票の基礎知識

まずは伝票の基礎知識として、その意味や役割、主な記載事項に加え、混同しがちな請求書との違いについて確認していきましょう。

伝票とは?

伝票とは、会計上の取引内容を、一定の形式で記録する文書のことを指します。

伝票を使って仕訳を行う会計処理の方法を「伝票式会計(伝票会計)」、取引が発生した際に伝票を作成することを「起票」と呼びます。

詳しくは後述しますが、伝票式会計は主に「1伝票制」「3伝票制」「5伝票制」という3つの方式があり、それぞれ起票する伝票の種類が異なります。

伝票の役割

伝票の役割・目的は、企業活動で生じる金銭や物品などの出納や取引の事実を記録し、「いつ・どのような取引が行われたのか」を第三者が見ても把握できる状態にすることです。

企業が貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)などの財務諸表を作成するには、すべての取引を勘定科目ごとに記録した総勘定元帳が必要です。

そして、伝票を作成して日々発生する取引を記録しておくことで、後から伝票を集めて総勘定元帳に転記することができます。

日々の取引を伝票ではなく仕訳帳に記録する方法もありますが、仕訳帳は取引の発生順に1行ずつ記入する必要があり、複数人で分担して取引を記入するのには不向きです。

伝票であれば、現場担当者がそれぞれ起票し、後からまとめて総勘定元帳に転記することが可能です。

伝票の主な記載項目

伝票の書式に関して法的な決まりはなく、市販されている伝票を利用したり、独自にフォーマットを作成して利用することも可能です。

ただし、正しく会計処理を行うためには「いつ取引が発生したのか」「どのような取引が行われたのか」「取引で動いた金額がいくらか」「誰が取引を記録したのか」といった情報が必要であり、以下の項目を記載するのが一般的です。

- 日付

- 勘定科目

- 摘要(取引内容)

- 金額

- 起票者の署名や押印

伝票の内容に誤りがあると財務諸表にまで影響が出るため、起票の際は記載項目に抜け漏れはないか、内容は正しいかなど、細心の注意を払う必要があります。

伝票と請求書の違い

伝票としばしば混同されがちな文書のひとつに請求書があります。伝票と同様、請求書も金額などの取引内容が記載されていますが、発行するタイミングに違いがあります。

伝票は取引の事実を記録するための文書であり、金銭の動きが発生した時点で発行します。一方、請求書は相手先に代金の支払いを督促する文書であり、発行した時点では金銭のやり取りは発生していません。

それぞれ発行のタイミングや用途が異なる文書なので、間違うことがないよう注意しましょう。

伝票式会計の種類

伝票式会計(伝票会計)には、「1伝票制」「3伝票制」「5伝票制」という3つの方式があります。

- 1伝票制

「振替伝票(仕訳伝票)」だけを使用する会計方式 - 3伝票制

「入金伝票」「出金伝票」「振替伝票」を使用する会計方式 - 5伝票制

「入金伝票」「出金伝票」「振替伝票」「仕入伝票」「売上伝票」を使用する会計方式

1伝票制は仕訳の煩雑さからあまり採用されておらず、多くの企業では3伝票制や5伝票制が採用されています。

次は、伝票式会計で用いられる5種類の伝票について、その用途や特徴を確認していきましょう。

入金伝票

入金伝票は現金の入金があった際に起票する伝票で、「3伝票制」「5伝票制」で使われます。

出金伝票と区別できるように、入金伝票は文字や罫線が赤色で印刷されているものが一般的です。

入金取引では常に借方が現金勘定となります。そのため、入金伝票の勘定科目は貸方のみを記入する形式となっています。

出金伝票

出金伝票は現金の出金があった際に起票する伝票で、「3伝票制」「5伝票制」で使われます。

入金伝票と間違うことがないよう、文字や罫線が青色で印刷されているものが一般的です。

また、出金伝票は入金伝票と反対で、勘定科目は借方のみを記入する形式となっています。

振替伝票(仕訳伝票)

振替伝票は、「1伝票制」「3伝票制」「5伝票制」のすべての方式で使われる伝票です。

1伝票制を採用している場合はすべての取引でこの伝票を使い、「仕訳伝票」と呼ぶこともあります。

3伝票制の場合、現金による入出金以外の取引で振替伝票を使用し、5伝票制では現金による入出金および仕入・売上に関わる取引以外で振替伝票を使用します。

入金伝票や出金伝票と異なり、借方、貸方両方に勘定科目と金額を記入する欄があるのが特徴です。

仕入伝票

仕入伝票は「5伝票制」で使われる伝票で、仕入取引の際に起票します。

企業取引では仕入は掛取引で行われるケースが一般的です。そのため、借方が「仕入」、貸方が「買掛金」の勘定科目になることが多いのが特徴です。

現金で仕入取引を行った場合は、仕入伝票と出金伝票を起票します。

売上伝票

売上伝票は「5伝票制」で使われる伝票で、売上取引の際に起票します。

仕入伝票と同様、現金での売上取引の場合には、売上伝票と別に入金伝票を起票します。

そのほかの伝票

伝票式会計で使用する伝票以外にも、ビジネスシーンではさまざまな伝票が用いられています。

たとえば、製造業や物流業、および関連事業者の間では、納品伝票と呼ばれる伝票を取り扱うシチュエーションが多々あります。

そのほかにも、以下のような伝票を挙げることができます。

- 納品伝票

- 作業伝票

- 受発注伝票

- 契約伝票

- 入出庫伝票

など

自社の業務プロセスに合わせて伝票を活用することで、業務や取引の効率や正確性を高めることができるでしょう。

伝票の保存期間と保存方法

日々の取引を記録する伝票の扱いには注意が必要です。

次は、伝票の保存期間と保存方法について確認していきましょう。

伝票の保存期間

伝票は、取引の事実を証明する証憑類に該当し、法律で一定期間の保存が義務付けられています。

法人の場合、7年間の保存が原則ですが、欠損金の繰越がある事業年度については10年間の保存が求められます。個人事業主の場合、青色申告・白色申告を問わず5年間の保存が義務付けられています。

なお、この保存期間はその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から起算されるため注意が必要です。

伝票の保存方法

伝票の保存方法は、「紙媒体での保存」と「電子データでの保存」の2種類があります。

発行した伝票は紙での保存が原則ですが、電子帳簿保存法の要件を満たすことで電子データとして保存することも可能です。

電子帳簿保存法の概要や改正のポイントについては以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

伝票を電子化するメリットとは?

伝票は紙での保存が原則とお伝えしましたが、近年は多くの企業が伝票の電子化に着手しています。

伝票を電子化する方法としては、電子帳票システムを利用してデータとして起票したり、OCR機能で紙の伝票をデータ化する方法があります。

次は、伝票を電子化することのメリットについて確認していきましょう。

業務効率化

伝票の電子化は、起票や管理などの業務効率化に効果的です。

紙の伝票に手書きで取引内容を記入している場合、記入ミスが発生するリスクが高く、会計システムなどに入力する際も多くの工数が発生してしまいます。また、大量の書類のなかから特定の伝票を探し出すのは大きな手間となってしまうでしょう。

電子帳票システムなどでデータとして起票したり、OCR(光学的文字認識)機能で紙の伝票をデータ化することで、目視や手入力によるミスを防止でき、会計システムへのデータ入力を効率化・自動化することが可能です。

また、ファイル名や取引先名、金額などの条件で過去の伝票を検索することができるため、発行した伝票の管理負担も軽減できるでしょう。

コスト削減

伝票の電子化は、コスト削減にも効果を発揮します。

先述の通り、伝票は取引のたびに作成しなければならず、最大10年間の保存が必要です。

そのため、累積的に増え続ける伝票を保存しておくためには、保管スペースを確保し、キャビネットやファイルなどの備品を用意する必要があります。オフィス内に十分なスペースを確保できない場合、オフィスを拡張したり倉庫をレンタルする企業もあります。

一方、電子化した伝票であれば物理的な保管スペースが不要で、キャビネットやファイルなどの備品も必要としません。そのため、保管スペースの賃料や備品代を節約することができ、伝票作成・管理の効率化により人的コストを抑えることも可能です。

セキュリティ・コンプライアンス強化

セキュリティ・コンプライアンス強化の観点でも、伝票の電子化は有効です。

紙の伝票の場合、経年劣化や自然災害によって破損したり、長期にわたる保存期間の間に紛失してしまうリスクも否定できません。また、改ざんや持ち出しといった不正にも注意が必要です。

電子化した伝票であれば、物理的に破損・紛失してしまうリスクを排除することができ、バックアップデータの保存も容易です。

また、データごとに閲覧権限を設定したり、システムに証跡を記録することもできるため、改ざんや盗み見、持ち出しなどの不正リスクを抑えることが可能です。

テレワークへの対応

伝票の電子化は、テレワークの促進にも効果的です。

2020年春の新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業がテレワークへの移行を余儀なくされましたが、紙を使った業務のために出社せざるを得ないという声も多く聞かれました。

電子帳票システムを利用すればPCやタブレットなどから伝票を作成することができます。また、紙の伝票をOCRでデータ化していれば、オフィスにいなくても過去の伝票を参照することが可能になります。

このように、伝票を電子化することでオフィスに縛られることなく業務を遂行できるようになり、テレワークの促進・定着につながります。

伝票を電子化する方法

次は、伝票を電子化する方法について見ていきましょう。

Excelなどで作成した伝票をPDFで出力

もっとも手軽な方法として、Excel(エクセル)やWord(ワード)などで作成した伝票をPDFファイルとして出力する方法です。

すでにExcelやWordを導入している企業であればコストをかけずに電子化することができます。

ただし、関数やマクロを使って設計するには一定の知識が必要であり、管理やメンテナンスが属人化しやすい点に注意が必要です。

電子帳票システムを使って作成・出力

電子帳票システムを使って伝票データを作成・出力する方法もあります。

導入・運用にコストはかかるものの、効率的に伝票を作成・出力することができ、他システムとのデータ連携によって起票作業を自動化することも可能です。

電子帳簿保存法の保存要件に対応するシステムも存在するので、伝票業務を抜本的に電子化したいのであれば有力な選択肢となるでしょう。

紙の伝票をスキャン・OCR処理して電子化

紙で保存している伝票を電子化するのであれば、スキャンした上でOCR処理を実施するのがおすすめです。

OCRとは「Optical Character Recognition/Reader」の略で、OCR処理を施すことで書面の文字がテキストデータに変換されます。伝票内の情報をデータとして処理可能になるため、システム間での連携や業務の自動化につなげることができます。

伝票の電子化を実現するソリューションとは?

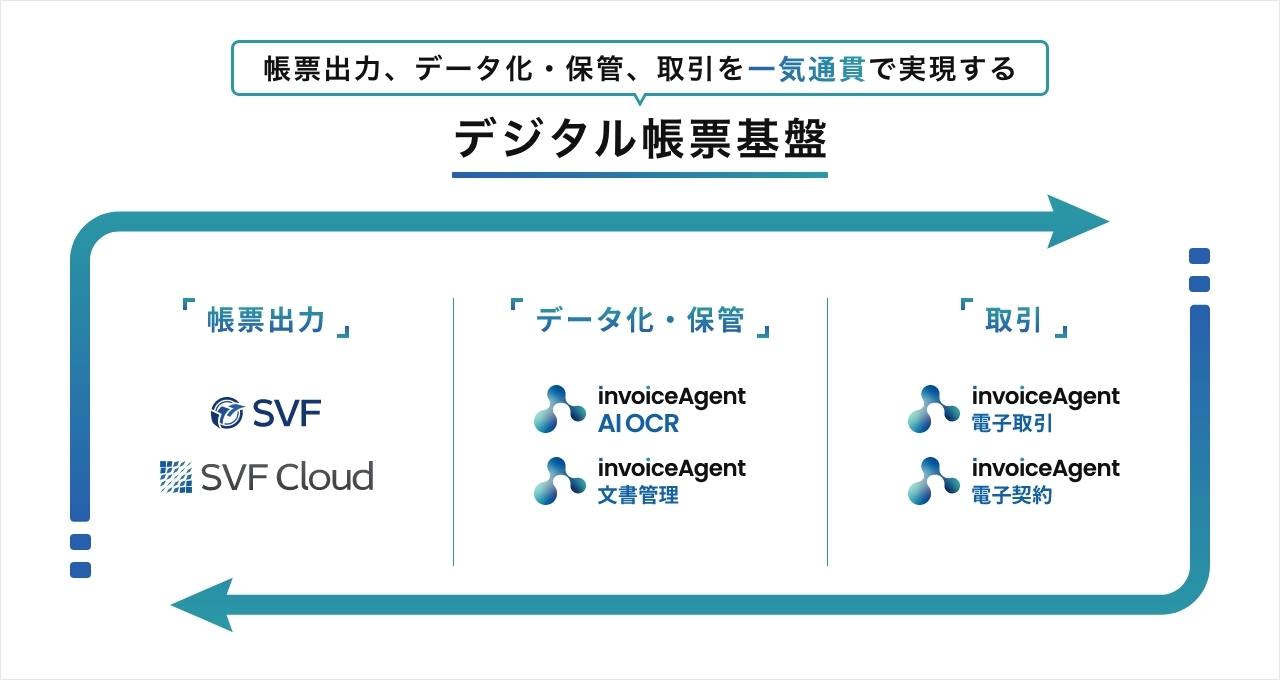

次は、伝票に関わる業務を電子化・デジタル化する具体的な方法として、ウイングアークが提供するデジタル帳票基盤をご紹介します。

ウイングアークのデジタル帳票基盤は、「invoiceAgent」シリーズと「SVF Cloud」で構成されるソリューション群で、

では、デジタル帳票基盤の各ソリューションの特徴を詳しく見ていきましょう。

デジタル帳票の設計・出力なら「SVF Cloud」

「SVF Cloud(エスブイエフ クラウド)」は、デジタル帳票の設計・出力を実現するソリューションです。

ノーコードの帳票設計ツールを搭載しているので、専門的な知識がなくても自社独自の伝票を設計したり、すでに利用している伝票フォーマットを再現したりすることができます。また、各種システム・アプリケーションとデータ連携・マッピングすることで、伝票作成を効率化することも可能です。

さまざまな出力形態に対応している点も「SVF Cloud」の特徴です。プリンターでの直接印刷や電子ファイルでの出力はもちろん、FAXやメールでの配信にも対応できるので、自社の業務プロセスに合わせて最適な出力方法を選択することができます。

紙の伝票を電子データ化「invoiceAgent AI OCR」

「invoiceAgent AI OCR(インボイスエージェント エーアイ オーシーアール)」は、紙文書のデータ化を実現するソリューションです。

複数のOCRエンジンと自動画像補正機能により、紙の伝票を高精度にデータ化します。伝票の形式や読み取り項目に応じて適切なOCRエンジンを選択することができ、1つの読み取り項目に対して複数のOCRエンジン処理を行うことも可能です。

活字だけでなく手書き文字でも認識することができるので、目視による確認や手作業による入力工数を大幅に削減でき、RPAとの連携により業務の自動化を見据えた運用も可能です。

電子化した文書を一元管理「invoiceAgent 文書管理」

「invoiceAgent 文書管理(インボイスエージェント 文書管理)」は、文書データの一元管理を実現するソリューションです。

「invoiceAgent AI OCR」でデータ化した伝票はもちろん、他システムで出力・作成した文書データもまとめて取り込み、自動で仕分けを行い保存します。

タイムスタンプ機能や証跡管理機能によって文書データの改ざんを防ぐことができ、保存期間に応じた自動削除機能も備わっています。

また、高性能な検索機能により、ファイル名はもちろん、取引日付や取引先名、文書内の文字や数字などで検索することができるため、必要に応じて速やかに参照・出力することが可能です。

帳票データの送受信なら「invoiceAgent 電子取引」

「invoiceAgent 電子取引(インボイスエージェント 電子取引)」は、企業間取引で交わされる帳票の送受信を電子化するソリューションです。

PDFファイルをアップロードするだけで取引先に帳票を配信することができ、連続帳票で出力される場合も指定したルールに基づき自動で分割・振り分けを行い配信することが可能です。また、取引先が発行する帳票も「invoiceAgent 電子取引」経由で受領することができます。

さらに、デジタルインボイスの規格である「Peppol」経由のデータ送受信や、受領した適格請求書のデータ化、適格請求書発行事業者の登録確認なども行えるので、インボイス制度への対応という面でも有効です。

伝票の電子化により工数削減を実現した事例

最後に、「invoiceAgent」を活用して伝票を電子化した事例をご紹介します。

伝票処理のプロセスを大幅に省力化(GSIクレオス)

繊維および工業製品の専門商社である株式会社GSIクレオスは、「invoiceAgent」を導入して仕入伝票の入力作業の省力化と請求書のWeb配信を実現しました。

「人材の充実と働き方改革への対応」を重要施策に掲げてIT化を推進してきた同社。その取り組みの一環として、同社のアパレル子会社であるクレオスアパレルで導入されたのが「invoiceAgent」でした。

約70店舗の直営店を展開するクレオスアパレルでは、各店舗に商品を配布する際の伝票が月に1,000枚発生します。従来は、本部担当者が手入力で伝票データを基幹システムに取り込んでおり、この伝票処理のプロセスの省力化が課題となっていました。解決方法を模索した結果、仕入先に負担を強いることなく導入でき、なおかつ手書きの伝票にも対応できるOCRの採用を決定。製品選定の結果、必要に応じてOCRとAI OCRを使い分けることができ、トータルコストを抑えられる「invoiceAgent」の採用に至りました。

「invoiceAgent」の導入後、取引先から受領する紙の仕入伝票を「invoiceAgent」のOCR/AI OCR機能でデータ化し、自動で基幹システムに取り込む仕組みが完成し、入力業務の大幅な工数削減を実現しています。 さらに、「invoiceAgent」で請求書のWeb配信の仕組みも整えるなど、社内業務のデジタル化に大きく寄与しています。

▼事例詳細はこちら

株式会社GSIクレオスのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

帳票のWeb配信で業務工数を削減(ウエノフードテクノ)

食品添加物や洗浄除菌剤などの製造販売を行う株式会社ウエノフードテクノは、帳票のペーパーレス化・デジタル化を図り「invoiceAgent」を導入しました。

同社では従来、基幹システムである「AS/400」からプリンターを介して各種取引帳票を出力し、FAXや郵送などで取引先に送付する体制をとっていました。しかし、コロナ禍で出社が難しい状況になったことをきっかけにWeb配信への移行を検討することに。

付き合いの長いシステムベンダーからの推薦もあり、「AS/400」との連携性が高く、なおかつ導入実績も豊富な「invoiceAgent」を導入するに至りました。

「invoiceAgent」の導入後、帳票のWeb配信によるペーパーレス化が実現し、業務工数の大幅削減を達成。

たとえば、同社の営業本部では全国の拠点で毎日500~1,000枚の納品伝票を発行しており、従来は封入封緘して発送する作業に一人あたり30分~1時間程を費やしていましたが、invoiceAgent導入後はこうした作業が不要に。「伝票がいつ届くのか」といった取引先からの問い合わせ対応や郵送コストも減少するなど、大きな成果につながっています。

▼事例詳細はこちら

株式会社ウエノフードテクノのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

伝票に関するよくある質問

ここでは、伝票に関するよくある質問とその回答をあらためて確認していきましょう。

伝票とは何ですか?

伝票とは、会計上の取引内容を、一定の形式で記録する文書のことです。

請求書と伝票の違いは何ですか?

伝票と請求書は、発行するタイミングに違いがあります。伝票は金銭の動きが発生した時点で発行し、請求書は発行時点では金銭のやり取りは発生していません。

伝票の役割・目的は?

伝票の役割・目的は、企業活動で生じる金銭や物品などの出納や取引の事実を記録し、第三者が見ても把握できる状態にすることです。

まとめ

今回は、企業が扱う文書のなかでも伝票に焦点を当てて、役割や保存期間、電子化のメリットや方法をご紹介しました。

伝票は、企業が会計処理を行う上で重要な書類であり、適切に作成・管理することが大切です。そして、伝票の作成・管理を効率化するには、電子化が有効です。

紙ベースで伝票を運用している企業は、今回ご紹介した情報も参考に伝票の電子化を検討してみてはいかがでしょうか。